Любовный многоугольник Ивана Бунина — Para mis camaradas habrá amnistías, para mis enemigos, todo el peso de la ley — LiveJournal

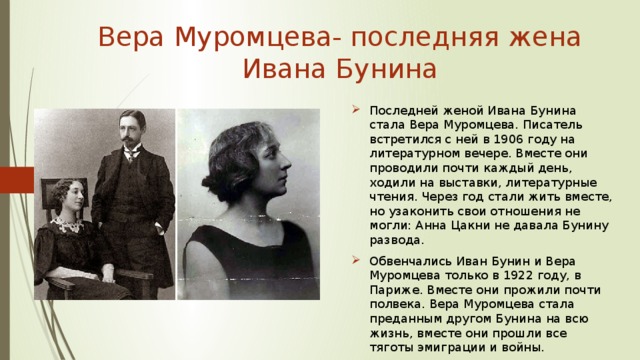

Удивительную личную жизнь прожил известный писатель: он любил двух женщин – жену Веру Николаевну и любовницу Галину Кузнецову, которую позже признал второй женой, и под одной крышей втроем они прожили семь лет. Позже в их доме появились Леонид Зуров, безответно влюбленный в жену Бунина, и Маргарита Степун – возлюбленная Галины.

Галина Николаевна Кузнецова родилась в Киеве в 1900 году. В 18 лет вышла замуж за юриста Дмитрия Петрова. В 1924 году семья переезжает во Францию из-за слабого здоровья Галины Николаевны. Со временем отношения между супругами стали ухудшаться, и виной тому стало знакомство Гали с И.А. Буниным – кумиром тогдашней молодежи. В юности Галина зачитывалась его стихами, многие из которых она знала наизусть.

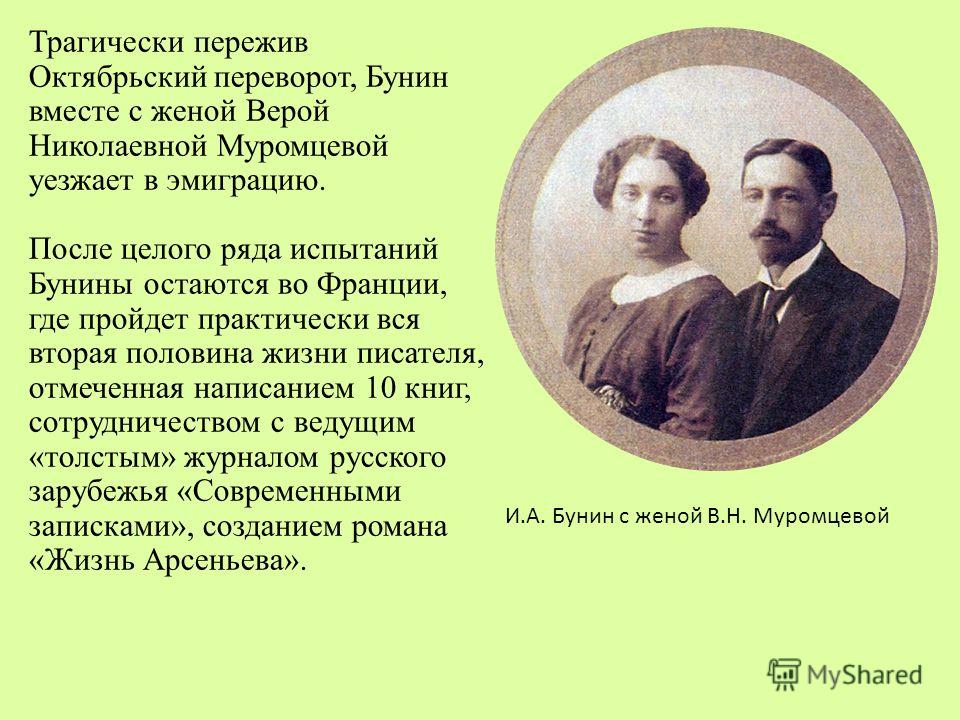

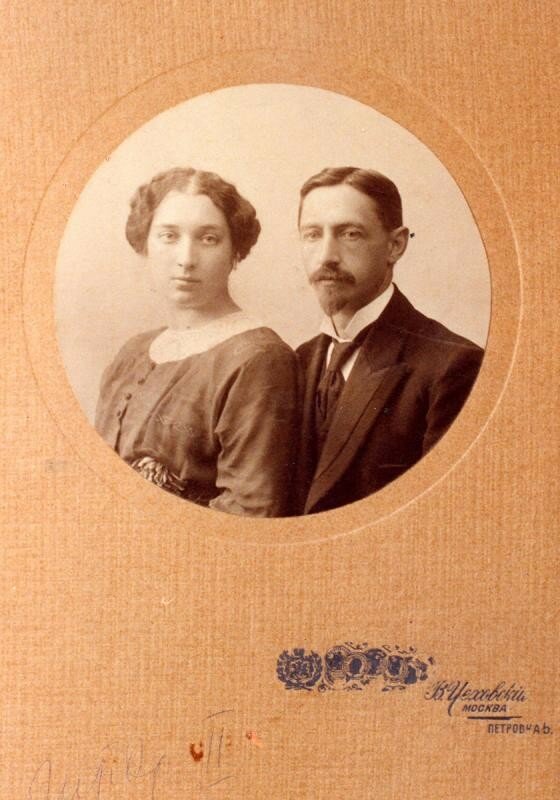

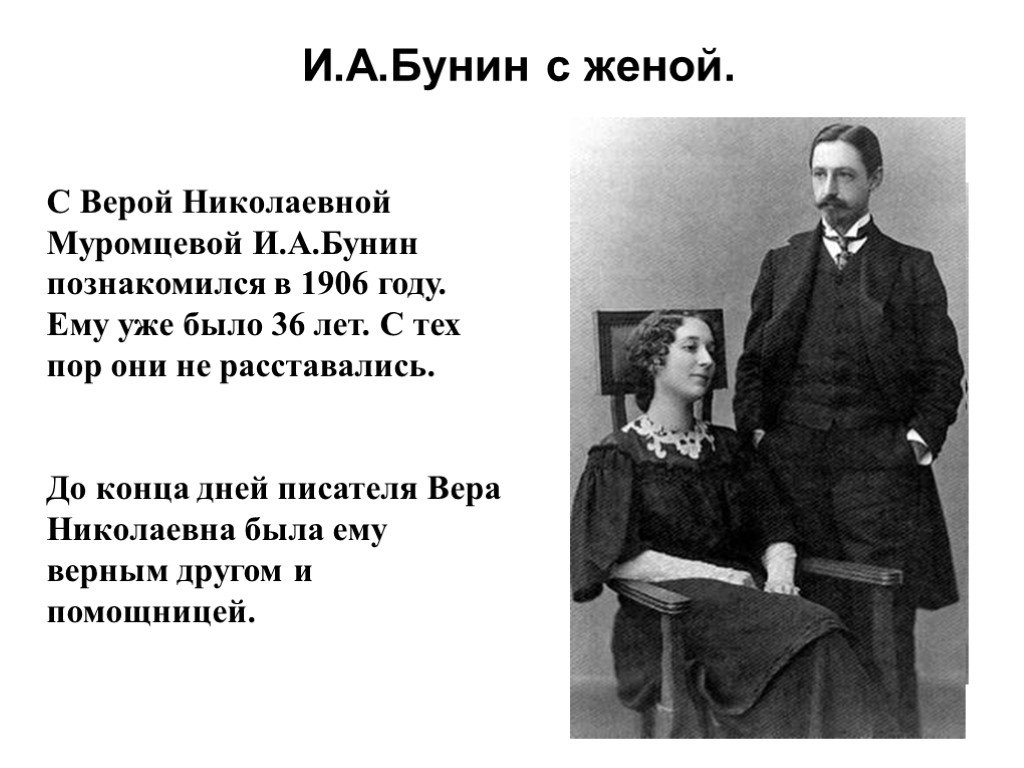

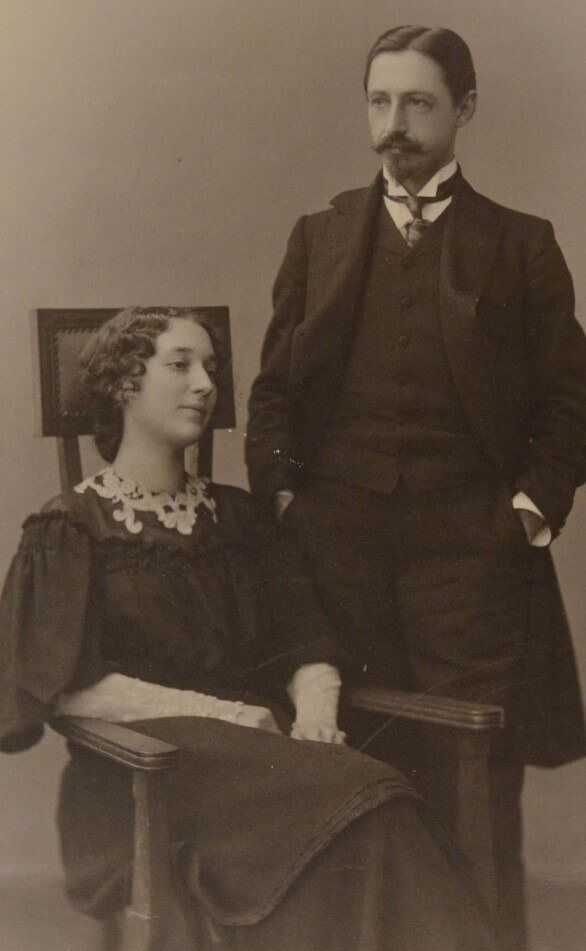

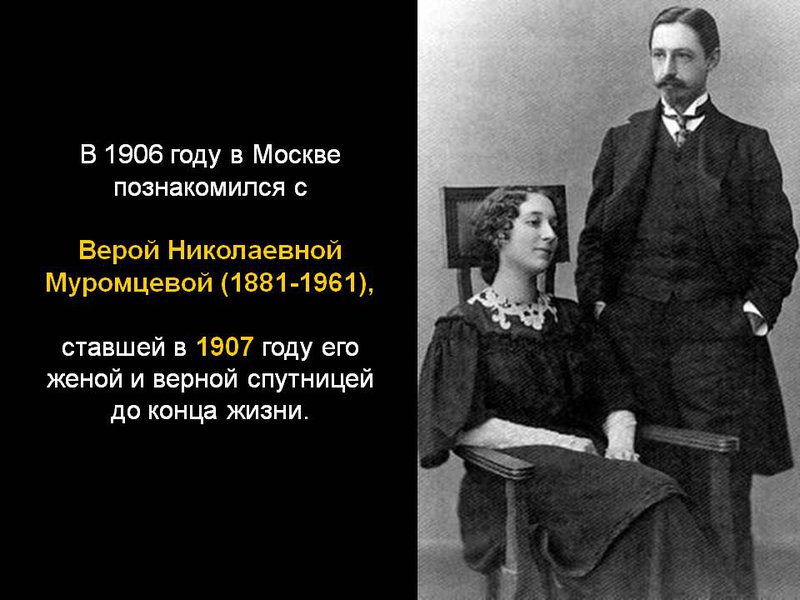

Иван Алексеевич Бунин и его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина жили на юге Франции, в Грассе.

Иван Алексеевич Бунин с женой Верой Николаевной

И вроде бы сначала знакомство Гали с писателем не предвещало беды, но жарким летом 1926 года между ними вспыхнул страстный роман. Многие современники называли это безумием, ведь возраст Бунина приближался к 60, а Гале было всего 26. Галина Николаевна понимала, что разрыв с мужем неминуем, такого нельзя было ни понять, ни простить. Вот как вспоминает этот эпизод писательница и мемуаристка Ирина Одоевцева, подруга Галины: «Петров очень любил Галину и был примерным мужем, всячески стараясь ей угодить и доставить удовольствие. Но она совершенно перестала считаться с ним, каждый вечер возвращалась все позже и позже. Однажды она вернулась в три часа ночи, и тут между ними произошло объяснение. Петров потребовал, чтобы Галина выбрала его или Бунина. Галина, не задумываясь, крикнула: «Конечно, Иван Алексеевич!» Отверженный муж на первых порах носился с идеей убийства соперника, но вскоре, успокоившись, покинул Париж навсегда. Больше они с Галей не встречались.

Больше они с Галей не встречались.

Зиму Галя провела в одиночестве в съемной парижской квартирке. Встречи любовников становились слишком частыми, в то время как разлука – невыносимой. Весной 1927 года Галина переезжает в дом Буниных. Фактически Бунин признал Галю своей второй женой, а настоящей жене, Вере Николаевне, сказал: «Галя – моя ученица. Я буду учить ее писать стихи».

«Я… вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет… Только бы от этой любви было ему сладостно на душе», — писала Вера Николаевна в своем дневнике.

Иван и Галина

Вот как пишет об этой семье Марина Цветаева: «Вы, может быть, знаете, что у Бунина лет 10 как молодая любовь – бывшая пражская студентка Галина Кузнецова. Вера стерпела и приняла. Все ее судят, я восхищаюсь. Бунин без нее, Веры, не может – значит осталась: поступила как мать…» Когда Ивана Алексеевича спрашивали, любит ли он В.Н., он неизменно отвечал: «Любить Веру? Это все равно, что любить свою руку или ногу».

На церемонию вручения долгожданной премии в Стокгольм Бунин отправляется в сопровождении своих любимых женщин – Гали и Веры Николаевны, где Галина умудряется подхватить сильнейшую простуду, и ее вынуждены оставить в Дрездене в доме приятеля Бунина Федора Степуна, а Иван Алексеевич и Вера Николаевна возвращаются в Грасс.

За Галей ухаживает сестра Федора Марга (Маргарита Степун). Между женщинами нежданно-негаданно вспыхивает бурный роман.

Маргарита Степун родилась в 1895 году в Москве в состоятельной дворянской семье и стала оперной певицей. Как и старший брат, революцию Марга не приняла и была вынуждена уехать в Германию. Личная жизнь Марги не складывалась, и она жила в одном доме с братом и его женой Натальей. Ни семьи, ни детей у нее не было.

Иван Алексеевич, Марга, Леонид, Галина (внизу)

Из воспоминаний Ирины Одоевцевой: «Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица и отчаянная лесбиянка. Заехали. И вот тут-то и случилась трагедия. Галина влюбилась страшно… » Вера Николаевна описывает Маргу так: «Странная большая девица – певица. Хорошо хохочет… Она нравится мне. Спокойна, одного со мной круга. Можно с ней говорить обо всем…»

Галина влюбилась страшно… » Вера Николаевна описывает Маргу так: «Странная большая девица – певица. Хорошо хохочет… Она нравится мне. Спокойна, одного со мной круга. Можно с ней говорить обо всем…»

В Грасс Галина возвращается совсем другим человеком. Бунин потрясен переменой, произошедшей с любимой Галей. Все ее разговоры – только о Марге. Разлуку Галины и Марги скрашивала регулярная переписка. Влюбленные женщины не в силах вынести разлуку, и в Грассе появляется сама Марга.

Вера Николаевна делает в своем дневнике запись: «Галя в упоении, ревниво оберегает ее (Маргу) от всех нас… У Гали нет желания соединить Маргу с нами, напротив, она всегда подчеркивает: она моя!» Что это было: любовь или сумасшествие? Просто страсть или высокое светлое чувство? Нам, потомкам, живущим через столетие, сложно ответить на эти вопросы. Но судите сами: какая женщина променяет виллу на Французской Ривьере на крохотную квартирку в Париже? Какая женщина променяет известного писателя и Нобелевского лауреата на мало кому известную оперную певицу? Да она должна быть круглой дурой! Нет, дорогой читатель, чтобы решиться на такое, нужно просто полюбить. Полюбить сильно и беззаветно. На всю жизнь. Именно так полюбила Галина».

Полюбить сильно и беззаветно. На всю жизнь. Именно так полюбила Галина».

Чувства всех накалены до предела. Бунин, потрясенный произошедшим, начинает пить. Вера Николаевна в смятении, она страдает, видя мучения любимого. А Леня Гуров страдает, видя страдания Веры Николаевны.

Из дневника Веры Николаевны: «…я ночевала с Галей. Много говорили, как ей быть, чтобы больше получить свободы»… «Жаль мне Галю да Леню. Оба они страдают. Много дала бы, чтобы у них была удача. Яну тоже тяжело. Сегодня он сказал мне: «Было бы лучше нам вдвоем, скучнее, может быть, но лучше». Я ответила, что теперь уж поздно об этом думать».

Галя с Маргой уезжают в Париж. Вера Николаевна вздохнула свободней, ей всегда казалось, что «пребывание Гали в нашем доме было от лукавого». Однако Бунин не собирался так легко отпускать Галю и все еще надеялся ее вернуть. Он посылал проклятия в адрес Марги, а Гале слал полные нежности письма. Но Галя их даже не читала: все они в нераспечатанных конвертах отправлялись в камин, возврат в прошлое был для нее невозможен.

Бунин сходит с ума от ревности. В отчаянии он пишет письмо Федору Степуну, брату Марги. Федор пытается образумить Бунина: «…Нарисованный Вами образ Марги продиктован, конечно, болью, гневом, ревностью, отвращением к содомскому греху и тем гиперболизмом, который присущ всякому художнику… Мне очень грустно, что она повернулась к Вам своею не лучшей стороной… Так называемая противоестественная любовь, как таковая, ни с гнусностью, ни с грязью ничего общего не имеет: бывает грязь естественных и бывает чистота противоестественных отношений… Прошу Вас в трезвую минуту подумать и умом и сердцем – не правильнее ли прекратить Вам Вашу борьбу против Марги? Мне кажется, ей сейчас бесконечно тяжело жить. Правда, не легче, чем Вам».

Но Бунин непреклонен. Его дневник пестрит записями о Галине и Марге: « Разговор с Г. Я ей: «Наша духовная близость кончилась». И ухом не повела…» «Что вышло из Г.! Какая тупость, какое бездушие, какая бессмысленная жизнь!..» «Опять весь день думал и чувствовал — да что же это такое — жизнь. Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя!..»

Г. и М. у нас, их злоба к нам, их вечное затворничество у себя!..»

Началась Вторая Мировая война. Марге, еврейке по происхождению, грозит немецкий лагерь. Чтобы спасти любимую, Галина готова на все, даже на унизительное возвращение в Грасс, где они жили впятером, одной семьей. После окончания войны Галя и Марга уехали в Америку, где провели 10 лет. В конце жизни они вернулись в Европу и обосновались в Мюнхене. Марга скончалась в 1971 году в возрасте 76 лет. Галя пережила возлюбленную на 5 лет. Покоились они в одной могиле, но в 90-е годы захоронение было уничтожено. Леонид, в виду сильнейшего психологического расстройства, попадает в клинику для душевнобольных. А чета Буниных доживает свои дни в Грассе в ужасающей нищете.

По материалам интернет СМИ и фильма «Дневник его жены»

Народный журнал

Роман-газета № 20, 2010

Вера Муромцева-Бунина. Беседы с памятью

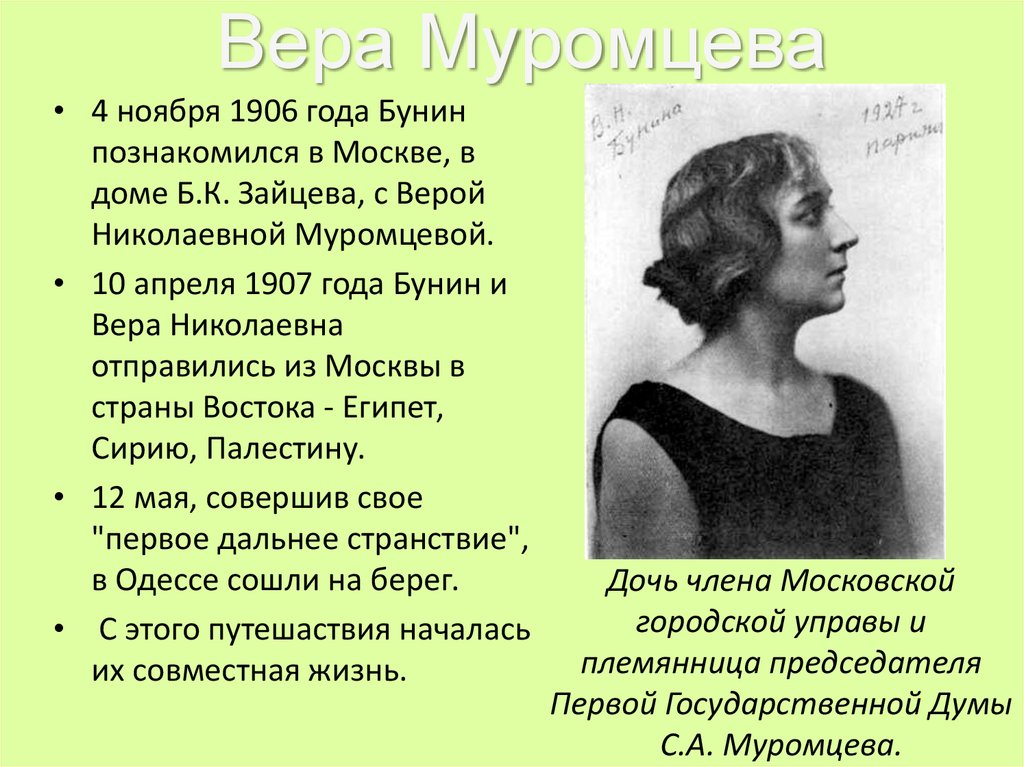

Вера Николаевна МУРОМЦЕВА-БУНИНА

(1881–1961)

Жена и верная спутница Ивана Алексеевича Бунина на протяжении более, чем

сорока лет, после его смерти посвятила себя сохранению памяти о нем. Ее книги

показывают, что она сама была литературно одаренным человеком, сумела донести до

читателя обаяние такой непростой и яркой личности, какой всегда был Бунин.

Первое ее произведение — «Жизнь Бунина» — это свод биографических данных о

писателе за период с 1870 по 1906 год. Ценность этой работы в том, что Вера

Николаевна имела возможность слышать устные рассказы Бунина и его братьев,

пользоваться семейной перепиской, документами из домашнего архива.

Ее книги

показывают, что она сама была литературно одаренным человеком, сумела донести до

читателя обаяние такой непростой и яркой личности, какой всегда был Бунин.

Первое ее произведение — «Жизнь Бунина» — это свод биографических данных о

писателе за период с 1870 по 1906 год. Ценность этой работы в том, что Вера

Николаевна имела возможность слышать устные рассказы Бунина и его братьев,

пользоваться семейной перепиской, документами из домашнего архива.

Вера Муромцева-Бунина

Варвара Пащенко

Анна Цакни

Галина Кузнецова

Участники литературно-музыкальных «сред».

Другая книга, «Беседы с памятью», написана в мемуарном жанре. Повествование

ведется с 1906 года, когда Вера Николаевна познакомилась с Буниным. Он поразил

ее тем, что был «ни на кого не похож». В. Н. Муромцева сопровождала Бунина в его

путешествиях на Восток. В деревне, где у писателя шла настоящая творческая

жизнь, Бунин делился с ней замыслами, говорил о прототипах героев своих

произведений. В. Н. Муромцева-Бунина была свидетельницей литературной жизни

дореволюционной России в Москве, Петербурге, Одессе, на Капри в доме Горького.

Об этом она и поведала — очень искренне, подробно, точно. Много лет она вела

дневники и в работе над книгой опиралась на свои записи, успев, к сожалению,

довести события только до 1910 года.

Повествование

ведется с 1906 года, когда Вера Николаевна познакомилась с Буниным. Он поразил

ее тем, что был «ни на кого не похож». В. Н. Муромцева сопровождала Бунина в его

путешествиях на Восток. В деревне, где у писателя шла настоящая творческая

жизнь, Бунин делился с ней замыслами, говорил о прототипах героев своих

произведений. В. Н. Муромцева-Бунина была свидетельницей литературной жизни

дореволюционной России в Москве, Петербурге, Одессе, на Капри в доме Горького.

Об этом она и поведала — очень искренне, подробно, точно. Много лет она вела

дневники и в работе над книгой опиралась на свои записи, успев, к сожалению,

довести события только до 1910 года.

Стокгольм. 1933 г.

75 лет студии военных художников имени М.Б. Грекова

Совместный проект «Роман-газеты» и Студии военных художников имени М. Б.

Грекова

Б.

Грекова

ОВЕЧКИН Николай Васильевич

Родился в 1929 году в г. Новошахтинск Ростовской области. Народный художник СССР (1985). Член Студии военных художников им. М. Б. Грекова с 1964 года. Автор десятков портретов исторических деятелей России. Широко известны исполненные им батальные полотна и диорамы («Битва Святослава с печенегами», 1985). Умер Н. В. Овечкин в 1993 году.

Ломоносов. 1989.

Ермак. 1988

Иван III. 1988

Рыцари неба. 1969

Когда родился и умер Бунин? Иван Бунин: годы жизни

Многие читатели знают, когда родился и умер Бунин. А многие ли помнят, что о распаде русского дворянства писал великий русский поэт и прозаик? И, наверное, мало кто знает, что Иван Алексеевич стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию в 1833 году. И чтобы понять, как он добился таких результатов, необходимо немного ознакомиться с его биографией.

А многие ли помнят, что о распаде русского дворянства писал великий русский поэт и прозаик? И, наверное, мало кто знает, что Иван Алексеевич стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию в 1833 году. И чтобы понять, как он добился таких результатов, необходимо немного ознакомиться с его биографией.

Детские годы будущего лауреата

В 1870 году в Ивано-Франковске, в имении родителей, родился будущий писатель Иван Бунин. Дедушка Ивана Алексеевича был довольно зажиточным помещиком. Но после смерти жены он стал бессмысленно растрачивать состояние. А ту мелочь, что осталась после него, отец Бунина выпил и проиграл за карточным столом. На рубеже веков состояние семьи было почти истощено. Будущий писатель Бунин с раннего детства был свидетелем растущего обнищания семьи.

Большую часть детских лет Иван Алексеевич провел в родовом имении, где познакомился с бытом крестьян. В 1881 году он поступил в народное училище в Ельце, но после пяти лет обучения был отчислен из-за финансовых затруднений семьи и вынужден был вернуться на родину.

Дебют в творчестве, или Новые знакомства

В семнадцатилетнем возрасте Иван Алексеевич дебютировал как поэт. Его стихотворение появилось в петербургском журнале «Родина». В 1889 г.Иван Бунин последовал за своим старшим братом, имевшим на него огромное влияние, в Харьков. Там он занимает сначала должность чиновника, затем его вербуют помощником редактора в местную газету «Орловский вестник».

Иван Алексеевич продолжает писать, и многие его рассказы были опубликованы в некоторых газетах и журналах. К этому периоду относятся его длительные отношения с сотрудницой газеты, где он работал, Варварой Пащенко. Через некоторое время они вместе переехали в Полтаву. Бунин начинает вести активную переписку с Антоном Чеховым, и со временем они становятся очень близкими друзьями. А в 1894 Иван Алексеевич познакомился со Львом Толстым. Он восхищался произведениями Льва Николаевича, но их социальные и нравственные взгляды были очень разными.

Огромная популярность и признание публики

Когда родился и умер Бунин, конечно, необходимо знать, но также интересно узнать, когда вышла его первая книга. А опубликовано оно было в 1891 году в Орле. Существовала книга стихов, написанных между 1887 и 1891 годами. Более того, некоторые статьи, очерки и рассказы Ивана Алексеевича, опубликованные ранее в местных газетах и журналах, стали появляться в периодических изданиях Петербурга.

А опубликовано оно было в 1891 году в Орле. Существовала книга стихов, написанных между 1887 и 1891 годами. Более того, некоторые статьи, очерки и рассказы Ивана Алексеевича, опубликованные ранее в местных газетах и журналах, стали появляться в периодических изданиях Петербурга.

К 1900 году Иван Бунин опубликовал более 100 стихотворений. Его стихи становятся довольно популярными у широкого круга читателей. В этот же период перевод произведения «Песнь о Гайавате» был удостоен Пушкинской премии, а также золотой медали Российской академии наук. Многие критики и коллеги оценили редкость его таланта, утонченность и ясность мысли.

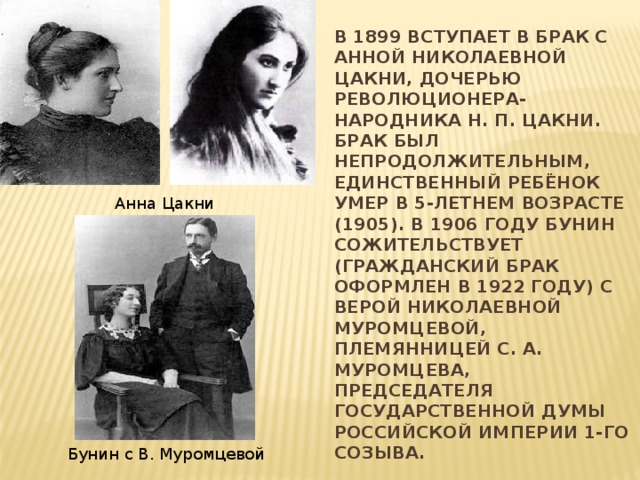

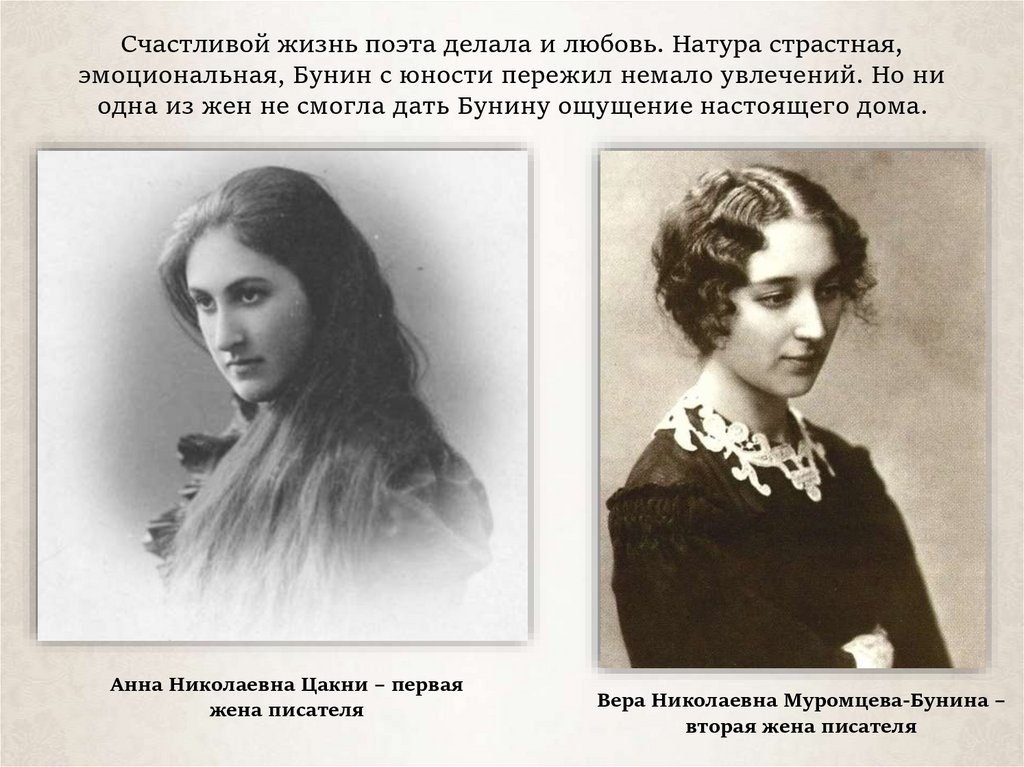

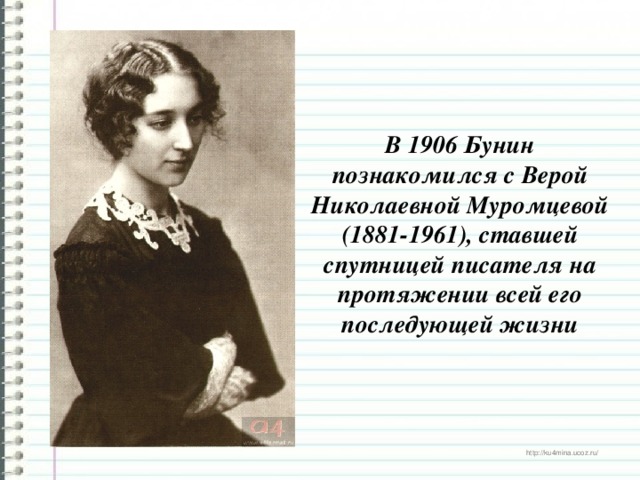

В 1899 году Бунин женится на Анне Николаевне Цакни. Она была дочерью богатого грека из Одессы. К сожалению, брак был недолгим, и единственный ребенок умер в пятилетнем возрасте. А уже в 1906 Иван живет в гражданском браке с Верой Николаевной Муромцевой. Интересны по своему смыслу не только факты о том, когда родился и умер Бунин, но и сведения о его личной жизни и творческом пути представляют большую ценность для тех, кто изучает личность Ивана Бунина.

Переход от поэзии к прозе

На рубеже веков Иван Алексеевич совершил великий переход от поэзии к прозе, которая стала изменяться по форме и фактуре, стала лексически богатой. В 1900 г. был опубликован роман «Антоновские яблоки», вошедший впоследствии в учебники по литературе и считавшийся первым настоящим шедевром Бунина.

Современники неоднозначно отзывались о произведении. Кто-то подчеркивал исключительную точность языка, тонкое описание натуры и подробный психологический анализ, а другие видели в этом произведении некую ностальгию по прошлому русского дворянства. Тем не менее проза Бунина становится очень популярной.

Известные произведения, или История родной семьи

В 1910 году Иван Алексеевич был избран одним из двенадцати действительных членов Российской академии наук. А в следующем году выходит его первый полноценный роман «Деревня», в котором описывается мрачная жизнь в деревне, которую он изображает как полную глупость, жестокость и насилие. А в 1911 году вышел его второй роман «Суходол».

А в 1911 году вышел его второй роман «Суходол».

Здесь он изображает плачевное состояние русской сельской общины. Есть и ностальгическое описание загнивающего русского дворянства, основанное на реальной истории его собственной семьи. И снова проза Бунина разделила литературоведов на выражение своего мнения. Социал-демократы отмечали его абсолютную честность в произведениях, но многих других очень шокировал авторский негатив.

Начало войны, или Страх за будущее государства

Затем Бунин и Муромцева три зимы с 1912 по 1914 год провели у Максима Горького на острове Капри. Там он познакомился с Федором Шаляпиным и Леонидом Андреевым. Когда началась Первая мировая война, Иван Алексеевич делил свое время между пребыванием в Москве и родовым поместьем. Его постоянно беспокоили о будущем России. Продолжает ли Иван Бунин писать в это время? Стихи или проза? И как революция повлияла на его творчество?

Иван Алексеевич продолжает много работать. Зимой 1914 года он закончил новый сборник стихов и прозы под названием «Чаша жизни». И уже в начале следующего года она была опубликована и тоже получила широкое признание. В том же году выходит «Властелин Сан-Франциско». Пожалуй, самый известный из рассказов, написанных Буниным. Годы жизни, проведенные в России, подходили к концу. Приближалась революция, которая заставит великого писателя покинуть родину.

И уже в начале следующего года она была опубликована и тоже получила широкое признание. В том же году выходит «Властелин Сан-Франциско». Пожалуй, самый известный из рассказов, написанных Буниным. Годы жизни, проведенные в России, подходили к концу. Приближалась революция, которая заставит великого писателя покинуть родину.

Революция и Иван Алексеевич

Иван Алексеевич был свидетелем террора и разрушений, учиненных коммунистами во время русской революции 1917 года. В апреле того же года он порвал с Горьким все связи, которые уже никогда не восстановил, и 21 мая 1918 года Иван Бунин и Муромцев получили официальное разрешение на выезд из Москвы. Они переехали в Одессу. Здесь Иван Алексеевич жил два года в надежде, что Уайт сможет навести порядок. Но вскоре революционный хаос распространился по всему государству.

В феврале 1920 года Бунин эмигрировал на борту последнего французского корабля, покинув Одессу с другими русскими-антикоммунистами, и окончательно обосновался в Грассе, на юге Франции. Медленно и мучительно преодолевая психологическое напряжение, Иван Алексеевич возвращается к своим произведениям. Иван Бунин не может жить без ручки и бумаги.

Медленно и мучительно преодолевая психологическое напряжение, Иван Алексеевич возвращается к своим произведениям. Иван Бунин не может жить без ручки и бумаги.

Годы жизни, проведенные им за границей, также отмечены его многочисленными публикациями и новыми литературными шедеврами. Он публикует свои дореволюционные произведения, романы, регулярно сотрудничает с русской эмиграционной печатью. И все же он очень тяжело привыкал к новому миру и считал, что его муза навсегда потеряна.

Когда родился и умер Бунин?

Иван Алексеевич стал первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию в 1933 году. Он получил поздравления от огромного количества интеллигенции всего мира, но ни слова из Советской России, где его имя и книги были под запретом. Во время эмиграции Бунин написал немало известных произведений, среди них ставшие довольно популярными «Окаянные дни», где писатель подробно описывает советскую власть.

Иван Алексеевич родился в 1870 году и прожил большую жизнь. Он пережил Первую мировую войну, кровавую русскую революцию, годы Великой Отечественной войны и умер 8 ноября 19 г.53 в своей квартире в Париже. Он так и не вернулся на родину.

Он пережил Первую мировую войну, кровавую русскую революцию, годы Великой Отечественной войны и умер 8 ноября 19 г.53 в своей квартире в Париже. Он так и не вернулся на родину.

Стихотворение И. Бунина «Одиночество» на уроке русского языка. Тема одиночества в одноименном стихотворении

Но для женщины нет прошлого…

Любила — разлюбила, любила — разлюбила… Иван Алексеевич Бунин в 1903 году написал скромное стихотворение под названием «Одиночество», он еще женат, но уже одинок. Ему 33 года и у него вся жизнь впереди. А пока странное одиночество заставляет его написать свою грустную поэтическую фразу: « Она разлюбила — и стала ей чужой! В 1897 году начинающий писатель, будущий лауреат Нобелевской премии Иван Бунин познакомился с дочерью греческого революционера Анной Николаевной Цакни и в 1898 году женился на ней по любви. Однако счастье длилось всего два года: они, как сказали бы сейчас современные психологи, не сошлись характерами. Он был старше Анны на десять лет: она любила балы, веселье и почти не интересовалась работой мужа. Она обвинила его в черствости и равнодушии к ее увлечениям. В 1900 Анна ушла от Бунина, родила сына, который умер в 1905 году… А Бунин? Он еще долго был связан с Анной, хотя с 1906 года уже жил с другой женщиной, Верой Николаевной Муромцевой, но только в 1922 году Анна Цакни даст писателю официальный развод, что позволит ему зарегистрировать брак со своей Вторая жена. Была ли любовь и когда она закончилась во всей этой истории? Мир обогатился поэтическим вздохом о нашем вечном одиночестве…

Он был старше Анны на десять лет: она любила балы, веселье и почти не интересовалась работой мужа. Она обвинила его в черствости и равнодушии к ее увлечениям. В 1900 Анна ушла от Бунина, родила сына, который умер в 1905 году… А Бунин? Он еще долго был связан с Анной, хотя с 1906 года уже жил с другой женщиной, Верой Николаевной Муромцевой, но только в 1922 году Анна Цакни даст писателю официальный развод, что позволит ему зарегистрировать брак со своей Вторая жена. Была ли любовь и когда она закончилась во всей этой истории? Мир обогатился поэтическим вздохом о нашем вечном одиночестве…

Одиночество И ветер, и дождь, и мгла Вчера ты был со мной Сегодня они идут без конца Мне хотелось крикнуть: Хорошо! Я зажгу камин, выпью… Было бы неплохо купить собаку. | Анна Николаевна Цакни Иван Алексеевич Бунин 1904 |

В 1927-1929 годах Иван Бунин написал автобиографическую повесть «Жизнь Арсеньева», где так или иначе в литературной форме расскажет о своих отношениях с первой женой. Он заканчивает рассказ такими строками: Недавно я видел ее во сне — единственный раз за мою долгую жизнь без нее. Она была того же возраста, что и тогда, во времена нашей совместной жизни и общей молодости, но в ее лице уже было очарование увядшей красоты. Она была худой, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и духовной близостью, какой я никогда ни к кому не испытывал. .»

Она была худой, на ней было что-то похожее на траур. Я видел ее смутно, но с такой силой любви, радости, с такой телесной и духовной близостью, какой я никогда ни к кому не испытывал. .»

P.S. Может все это кого-то увлечет и заставит вспомнить классику. Это не так скучно, как многие думают…

«Одиночество» Иван Бунин

И ветер, и дождь, и мгла

Над холодной водой пустыни.

Здесь жизнь умерла до весны,

До весны сады пусты.

Я один на даче. Я темный

За мольбертом и дует в окно.Вчера ты был со мной

Но ты уже со мной грустишь.

Вечером дождливого дня

Ты стала казаться мне женой…

Ну, до свиданья! Где-то до весны

Буду жить один — без жены…Сегодня они идут без конца

Те же облака — гряда за грядой.

Твой след под дождем у крыльца

Распушился, залился водой.

И мне больно смотреть одному

В предвечернюю серую тьму.Я хотел крикнуть:

«Вернись, я тебе родственник!»

Но для женщины нет прошлого:

Она разлюбила — и стала ей чужой.

Хорошо! Затоплю камин, выпью…

Хорошо бы собаку купить.

Анализ стихотворения Бунина «Одиночество»

Тема одиночества является одной из ключевых в творчестве русского поэта и писателя Ивана Бунина. Это чувство испытывают многие персонажи его произведений, что объясняется душевным состоянием самого автора, который долгие годы оставался непризнанным гением как на родине, так и за границей, где и провел остаток своей жизни. Однако стихотворение «Одиночество», созданное летом 1903, лишь частично автобиографична. Иван Бунин посвятил ее своему другу, одесскому художнику Петру Нилусу, которого называл не иначе как «поэтом живописи».

Это произведение было написано во время очередной зарубежной поездки Ивана Бунина — лето 1903 года он провел в пыльном и жарком Константинополе, вдали от друзей и родных. Несмотря на то, что этот период творчества для него был одним из самых плодотворных, в душе Иван Бунин, как и герой его поэмы, страдал от одиночества. Поэтому, посвящая это произведение Петру Нилусу, автор как бы соединил его и собственную судьбу невидимой нитью, подчеркнув, что одиночество — удел большинства творческих людей, которые при жизни остаются непонятыми даже теми, кого они считают их друзья и любовники.

Поэтому, посвящая это произведение Петру Нилусу, автор как бы соединил его и собственную судьбу невидимой нитью, подчеркнув, что одиночество — удел большинства творческих людей, которые при жизни остаются непонятыми даже теми, кого они считают их друзья и любовники.

Стоит отметить, что перед поездкой в Константинополь Иван Бунин пережил глубокую душевную трагедию, расставшись с женой Анной Цакни. Личная драма наложила глубокий отпечаток на его творчество, так как в этот период жизнь Бунина казалась мрачной и бесцветной, а главное, лишенной всякого смысла. Поэтому неудивительно, что стихотворение «Одиночество», написанное в разгар лета, дышит осенним холодом и безысходностью, оно выдержано в серых тонах, а в качестве живописного фона используются ветер, дождь и мгла. Сюжет этого произведения автор переносит в промозглый осенний день, когда его герой остается на заброшенной даче, и «ему больно смотреть одному в предвечернюю серую дымку». Унылый пейзаж за окном, холод и сырость — всего лишь антураж, который только подчеркивает душевное смятение. , тоска и пустота характера этого произведения. Постепенно, строка за строкой, автор рассказывает о личной трагедии своего героя, расстающегося с любимой женщиной. Причина разрыва отношений весьма банальна – он просто перестал быть интересен той, которую на самом деле считал своей женой. Однако иллюзии рассыпались прахом, а логичным завершением романа стало одиночество.

, тоска и пустота характера этого произведения. Постепенно, строка за строкой, автор рассказывает о личной трагедии своего героя, расстающегося с любимой женщиной. Причина разрыва отношений весьма банальна – он просто перестал быть интересен той, которую на самом деле считал своей женой. Однако иллюзии рассыпались прахом, а логичным завершением романа стало одиночество.

Впрочем, это не пугает ни автора, ни его героя, давно смирившихся с таким положением дел. Поэтому не было предпринято ни одной попытки удержать возлюбленную, и в ее адрес не было выдвинуто ни одного упрека. Лишь грустная констатация свершившегося факта расставания, а также хрупкая надежда «как-нибудь дожить до весны», когда опустевший дачный поселок снова наполнится голосами отдыхающих и проснется от спячки.

Герой поэмы «Одиночество» не намерен ускорять ход событий, он принимает свою судьбу с удивительным смирением и некоторым равнодушием. «Ну! Затоплю камин, выпью…», — таков ответ Бунина и героя его произведения миру и людям, которые так жестоко с ними обошлись. Поэтому заключительная строфа поэмы что хорошо бы в такой ситуации завести собаку — это завуалированный намек на то, что животное вряд ли предаст своего хозяина.Люди, особенно женщины, не только легко предают, но и моментально забывают о тех, кого когда-то любили, так как прошлое для них, по мнению Ивана Бунина, просто не существует.И мир вокруг нас соткан из сиюминутных желаний и ощущений, и в нем нет места настоящему и глубокому чувству.

Поэтому заключительная строфа поэмы что хорошо бы в такой ситуации завести собаку — это завуалированный намек на то, что животное вряд ли предаст своего хозяина.Люди, особенно женщины, не только легко предают, но и моментально забывают о тех, кого когда-то любили, так как прошлое для них, по мнению Ивана Бунина, просто не существует.И мир вокруг нас соткан из сиюминутных желаний и ощущений, и в нем нет места настоящему и глубокому чувству.

За свою жизнь И. А. Бунин создал много достойных произведений. Во многих стихотворениях поэт обращался к теме любви и одиночества, описывал печальное расставание. Именно эти вопросы вызывали у поэта особый интерес, и одним из примеров такого стихотворения является «Одиночество», вышедшее в 1904 году. Без всяких возвышенных и громких фраз поэт смог написать произведение, передающее тончайшие оттенки палитры человеческих переживаний.

Картина первая

Анализ стихотворения Бунина «Одиночество» следует начинать с описания пейзажа, который открывается читателю с первых же строк поэтического произведения. Перед нами довольно мрачная картина, для усиления которой поэт использует прием полисоюза («И ветер, и дождь…»). Этот прием позволяет читателю еще больше усилить чувство одиночества, окунуться в его мрачную атмосферу.

Перед нами довольно мрачная картина, для усиления которой поэт использует прием полисоюза («И ветер, и дождь…»). Этот прием позволяет читателю еще больше усилить чувство одиночества, окунуться в его мрачную атмосферу.

Художественные средства

Уже с первых строк можно понять, что чувствует автор стихотворения. Это чувство тяжести. Однако его главный герой все же надеется, что еще сможет быть счастлив, что выражается в повторяющейся фразе «до весны». Но все же и это «до весны» мучительно для рассказчика. При анализе стихотворения «Одиночество» Бунина и выразительных средств, используемых поэтом, можно также упомянуть выражение «жизнь умерла до весны». Также используется прием оксюморона – одновременное употребление двух противоположных по смыслу слов.

Для создания грустной атмосферы Бунин использует и такой литературный прием, как метафора. Например, в таких фразах, как «над холодной пустыней воды», «мне темно». «Пустыня» и «тьма» для поэта предстают не в их традиционном понимании, а являются определениями его внутреннего состояния. При анализе стихотворения Бунина «Одиночество» необходимо подчеркнуть, что главный герой видит свое существование совершенно безрадостным. Осознание того, что вчера он был счастлив, а сегодня его жизнь наполнена тоской, угнетает поэта. Его внутренний мир, хотя и наполнен тоской, все же неоднозначен. Читатель «реконструирует» детали в процессе чтения стихотворения.

При анализе стихотворения Бунина «Одиночество» необходимо подчеркнуть, что главный герой видит свое существование совершенно безрадостным. Осознание того, что вчера он был счастлив, а сегодня его жизнь наполнена тоской, угнетает поэта. Его внутренний мир, хотя и наполнен тоской, все же неоднозначен. Читатель «реконструирует» детали в процессе чтения стихотворения.

посвящение

При анализе стихотворения Бунина «Одиночество» необходимо отметить тот факт, что его главный герой – мастер, человек искусства. Он не знает остановки в своей работе. Первоначально поэт посвятил это стихотворение своему другу, художнику П. Нилусу (поэтому в произведении есть упоминание о «мольберте», за которым «темно»). Возможно, художник в своей жизни пережил нечто подобное тому, что описано в поэме, что было известно самому Бунину. Анализ некоторых строк свидетельствует о том, что лирический герой произведения – личность творческая, заброшенная. Несмотря на то, что Бунин посвятил стихотворение своему другу, он передал в произведении и собственные чувства.

Анализ стихотворения Бунина «Одиночество» по плану

Как и в работе по анализу любого другого произведения, студент в своей работе должен придерживаться плана. В случае подготовки домашнего задания к стихотворению «Одиночество» оно будет таким:

- Автор и название стихотворения.

- История создания. Можно отметить, что впервые она была опубликована в 1904 году и посвящена другу поэта.

- О чем стихотворение. Поэт говорит об одиночестве после расставания. Любовь для поэта всего лишь мимолетное счастье.

- Лирический герой в данном случае одинокий художник. Он переживает свою боль без возвышенных фраз, его печаль довольно иронична.

- Художественные средства. Бунин использовал оксюморон, метафору, олицетворение, полисоюз.

- Ритм стиха – трехстопный анапест.

- Личное мнение студента.

Тема расставания в стихотворении

Если необходимо сделать анализ стихотворения Бунина «Одиночество» кратко, то можно ограничиться характеристиками главного героя, художественными средствами, которые использует поэт, и основная идея произведения. Главный герой стихотворения – художник. Как известно, образ живописца в литературе всегда связан с каким-то страданием, невозможностью осуществить свою мечту. Духовное метание художника направлено на то, чего на самом деле уже нет. Главный герой с болью в душе размышляет о расставании с женщиной.

Главный герой стихотворения – художник. Как известно, образ живописца в литературе всегда связан с каким-то страданием, невозможностью осуществить свою мечту. Духовное метание художника направлено на то, чего на самом деле уже нет. Главный герой с болью в душе размышляет о расставании с женщиной.

Тоска лирического героя

С помощью разума он пытается преодолеть обрушившуюся на него пустоту бытия. Он не спешит сразу переходить к быту, как ни в чем не бывало. Для рассказчика важны все те детали, которые имеют прямое отношение к его душевной утрате, например, такие, как «след под дождем на крыльце». При анализе стихотворения Бунина «Одиночество» можно также упомянуть, что герой осознает тщетность своих попыток вернуть возлюбленную. «Но для женщины нет прошлого», — говорит он, понимая, что девушка, влюбившаяся в другого, уже никогда к нему не вернется.

Только одиночество теперь довлеет над душой героя. Он никак не может ни преодолеть его, ни забыть о нем. Может показаться, что главный герой полностью обречен. Однако это не совсем так. Он говорит:

Однако это не совсем так. Он говорит:

«Когда-нибудь до весны

Буду жить один — без жены…»

Лаконизм в стихотворении

Анализ художественных средств в стихотворении Бунина «Одиночество» показывает нам, что поэт использует не только метафору, оксюморон и полисоюз, но и такой прием, как лаконизм. Например, в следующих строках:

«Ну! Камин зажгу, выпью…

Хорошо бы собаку купить.

Лаконичность впервые стали использовать поэты в начале 20 века, когда полные смятение и душевное смятение передаются с помощью одной безразличной фразы, смысл которой не имеет ничего общего с предметом страданий поэта.Человек, обреченный на одиночество из-за ухода возлюбленной, не спешит плескаться свои переживания и эмоции.Выражение «затоплю камин» говорит о том, что главный герой хочет как-то разогнать тьму и тоску, раздувшую его душу.А вот фраза «выпью» указывает на то, что он прибегает к извечному способ избавления от страданий, попытка «утопить» их в вине.

Это говорит о том, что в его душе поселилось отчаяние, преодолеть которое не каждому под силу. Поэт пишет, что хотел бы купить собаку. Это также указывает на духовную потребность в близком существе. Верный пес никогда не оставит своего хозяина, в отличие от женщины. Однако он еще не совсем готов вернуться к нормальной жизни после шока. Ведь «купить собаку» — это уже значит начать существовать, действуя. Однако лирический герой добавляет частицу «бы», которая используется для выражения надежды на то, что его жизнь сложится.

окончание

В последней строфе этого стихотворения-исповеди вдруг на мгновение оживает последняя надежда поэта. Он пишет, что хотел крикнуть любимой: «Вернись!» Однако она понимает, что прошлое для нее навсегда забыто, она больше не испытывает к нему любви. В полной мере осознавая свое одиночество, лирический герой иронически планирует купить собаку. В стихотворении Бунин также использовал такой литературный прием, как градация. Интенсивность переживаний происходит постепенно. Однако, достигнув высшей точки, страсть утихает в последних строфах. Тоску одиночества Иван Бунин изображает грустно, но лаконично.

Однако, достигнув высшей точки, страсть утихает в последних строфах. Тоску одиночества Иван Бунин изображает грустно, но лаконично.

Размер

Также необходимо указать при разборе стихотворения Бунина «Одиночество» и размер. Он трехсложный, поэт использует трехстопный анапест, являющийся одним из самых элегических размеров всей русской поэзии. Он прекрасно передает ощущение меланхолии, уныния своей плавностью и медлительностью. Однако стихотворение не полностью написано трехстопным анапестом.

В первых строках всех строф и в третьих строках (кроме 4-й строфы) использован трехстопный амфибрах, и это немного нарушает ритм, демонстрируя читателю, что жизнь поэта не так однообразна как может показаться сначала. Анализ стихотворения Ивана Бунина «Одиночество» помогает учащимся лучше понять возможности различных поэтических размеров, которые используют в своих творениях поэты Серебряного века. Элегическое уныние хорошо передано ритмом, использованным поэтом. Главный герой хочет успокоиться, но еще не пришло время залечить его душевные раны.

Главный герой хочет успокоиться, но еще не пришло время залечить его душевные раны.

Это стихотворение начинается с описания пейзажа. Мрачная картина предстает перед глазами читателя. В начале первой строки полисоюз (И ветер, и дождь, и мгла), он помогает читателю ощутить и холод, и мрак. «Над холодной пустыней воды» еще больше усиливает это ощущение.

Читая первые строки, начинаешь понимать, как автор воспринимает этот мир. Безжизненность окружающего мира показана оксюмороном «жизнь умерла», но у героя стиха есть надежда, выражающая это во фразе «слово до весны», которая повторяется при переходе с третьей на четвертую строку . также эту фразу можно увидеть во второй строфе, но здесь она имеет другое значение, она относится к чувствам героя стиха. Однако эта фраза все же болезненна для героя и выражает его безрадостное будущее существование.

В третьей строке читатель представляет пейзаж, который уже отличается от пейзажа в первой строке. По-видимому, происходит обострение обстоятельств. Дождь из первого пейзажа превращается в дождь, а мгла становится серой тьмой. Меняются и чувства лирического героя: если вначале герой испытывал холод и тьму, то теперь мы видим, как герой уже переживает свою душевную боль.

Дождь из первого пейзажа превращается в дождь, а мгла становится серой тьмой. Меняются и чувства лирического героя: если вначале герой испытывал холод и тьму, то теперь мы видим, как герой уже переживает свою душевную боль.

Лирический герой становится несчастным. Все его переживания показаны на протяжении всего стиха. И чем сильнее герой привязан к своей возлюбленной, тем дальше она от него отдаляется. Автор стиха показывает изменение чувств героя с помощью специальных антонимов, а именно: стала казаться женой — стала чужой, породнилась — разлюбила.

В этом стихотворении герой пытается понять суть происходящего, но изменить ее он не в состоянии, это показано в безличных предложениях — «мне больно», «мне темно», «мне хотелось кричать». Герой не в состоянии подчинить своему контролю то, что происходит в окружающем его мире, как не в состоянии изменить погоду.

Герой, осознавший всю глубину своих чувств, больше не верит в возвращение возлюбленной и поэтому больше не имеет желания открыто выражать свои чувства:

Мне хотелось крикнуть:

«Вернись, я твой родственник!»

Но для женщины нет прошлого:

Она разлюбила — и стала ей чужой.

В этом стихотворении читатель понимает, что счастье невозможно, что люди постоянно расстаются друг с другом, и мы ничего не можем изменить, а потому приходится мириться с одиночеством.

Одиночество — одна из ведущих проблем творчества И. Бунина. Интересно интерпретировано оно в одноименном стихотворении, которое изучается в 11 классе. Предлагаем узнать о нем подробнее, используя краткий анализ «Одиночества» по плану.

Краткий анализ

История создания — произведение написано летом 1903 года, когда поэт был в Константинополе, посвящено Петру Нилусу.

Тема стихотворения — расставание и одиночество.

Композиция — Монолог лирического героя, именно такую форму выбрал автор для раскрытия темы, можно разделить на три смысловые части: пейзажный зарисовку, рассказ об уходе любимой женщины, описания внутреннее состояние лирического героя, переживающего душевную драму.

Жанр — элегия с элементами послания.

Стихотворный размер — трехстопный анапест, рифмующийся параллельно AABB и перекрестно ABAB.

Метафоры – «водная пустыня», «жизнь умерла до весны», «бесконечно текут одни и те же облака».

эпитеты – «холодная пустыня», «черный день», «полуденный серый мрак» .

История создания

История создания связана с жизнью не только И. Бунина, но и его друга. Известно, что стихотворение посвящено Петру Нилусу, другу художника Ивана Алексеевича. Это объясняет, почему мольберт упоминается в первой строфе. Нилус, как и Бунин, страдал от одиночества.

Также стоит отметить, что на момент написания произведения отношения Ивана Алексеевича с женой сильно испортились. Поэт страдал от того, что жена не разделяла его взглядов. Анна упрекнула его в черствости. Через год замужества Цакни бросила мужа и уехала в Одессу. Бунин очень тяжело переживал эти события. По-видимому, они нашли отражение и в анализируемом стихотворении, появившемся в 1903 году в Константинополе.

Субъект

В поэме автор развивает взаимосвязанные темы одиночества и расставания. Для этого он использует пейзажные и психологические зарисовки, а также лаконично воспроизводит сцену расставания. В центре поэмы лирический герой и его возлюбленная.

Работа начинается с пейзажа, создающего грустную атмосферу одинокого пребывания на даче. Лирический герой грустно смотрит на опустевший сад, не радует и погода: «и ветер, и дождь, и мгла». Пейзаж отражает внутреннее состояние героя. Мужчина говорит, что остался один на даче, где темно и ветрено. Эта деталь также подсказывает, что творится в его душе.

В следующих строфах читатель узнает о причине печали лирического героя. Оказывается, его бросила женщина, ставшая его женой. Мужчина знает, что бесполезно пытаться вернуть возлюбленную, поэтому отпускает ее, говоря: «Я буду жить один — без жены…».

На следующий день после ухода женщины тоже было пасмурно. Кажется, что природа плачет над разбитым сердцем. Лирический герой до последнего всматривается во тьму, сохраняя надежду на то, что «жена» вернется.

Лирический герой до последнего всматривается во тьму, сохраняя надежду на то, что «жена» вернется.

В последней строфе А. Бунин демонстрирует свое знание женской природы. Его лирический герой считает, что женщины легко порывают с прошлым, бывшие возлюбленные быстро становятся для них чужими. Мужчина не видит выхода из сложившейся ситуации. У него опускаются руки, поэтому единственное, что он может сегодня сделать, это разжечь огонь и выпить. Ирония исходит от последнего куплета. Мужчина, отчаявшийся найти верную спутницу жизни, мечтает о собаке.

В контексте заявленной темы развивается мысль о том, что нужно беречь чувства, не давать человеку надежд, если знаешь, что у отношений нет будущего.

Композиция

Для развития темы автор выбрал форму монолога лирического героя. Его можно разделить на три смысловые части: пейзажный очерк, рассказ об уходе любимой женщины, описания внутреннего состояния лирического героя, переживающего душевную драму. Формально произведение состоит из четырех шестистихных строк.