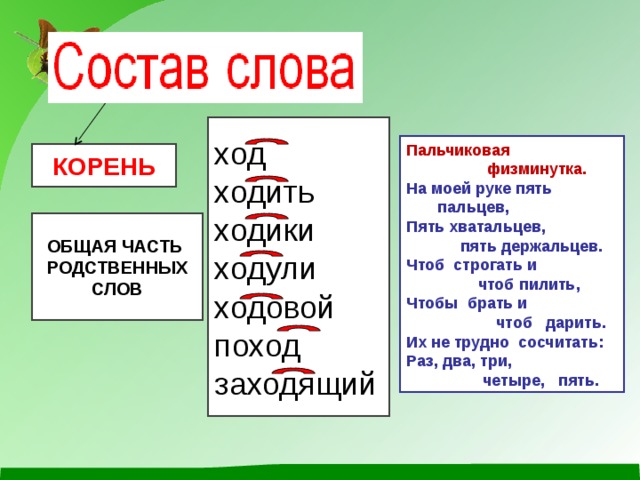

В каком слове нет корня

Чтобы ответить на вопрос, в каком слове русского языка нет корня (и существует такое слово вообще), давайте вспомним, что же такое корень и для чего он служит.

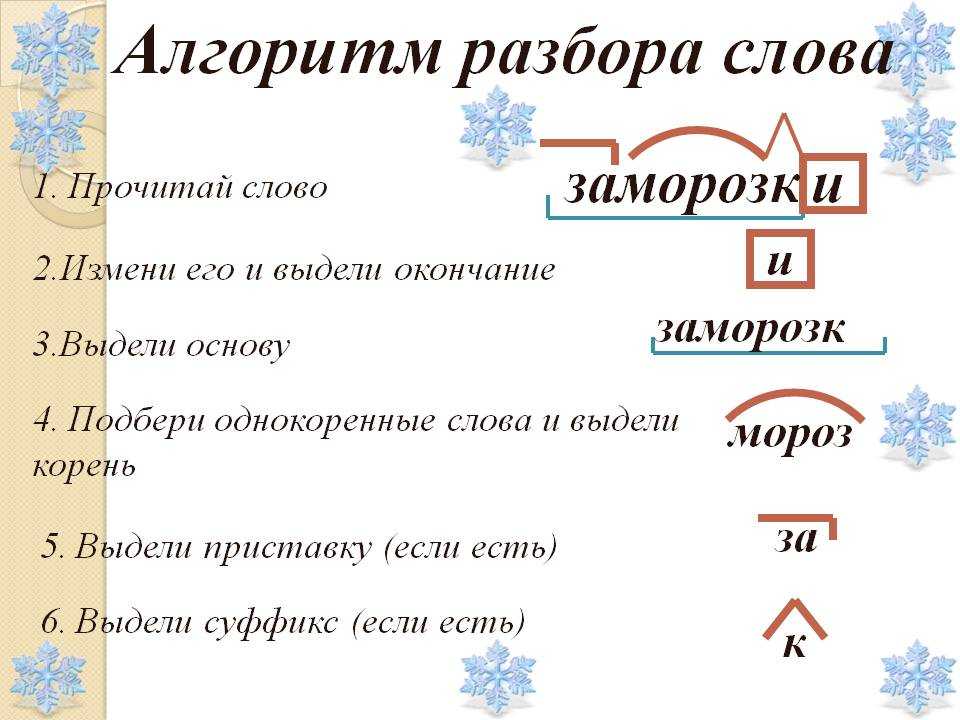

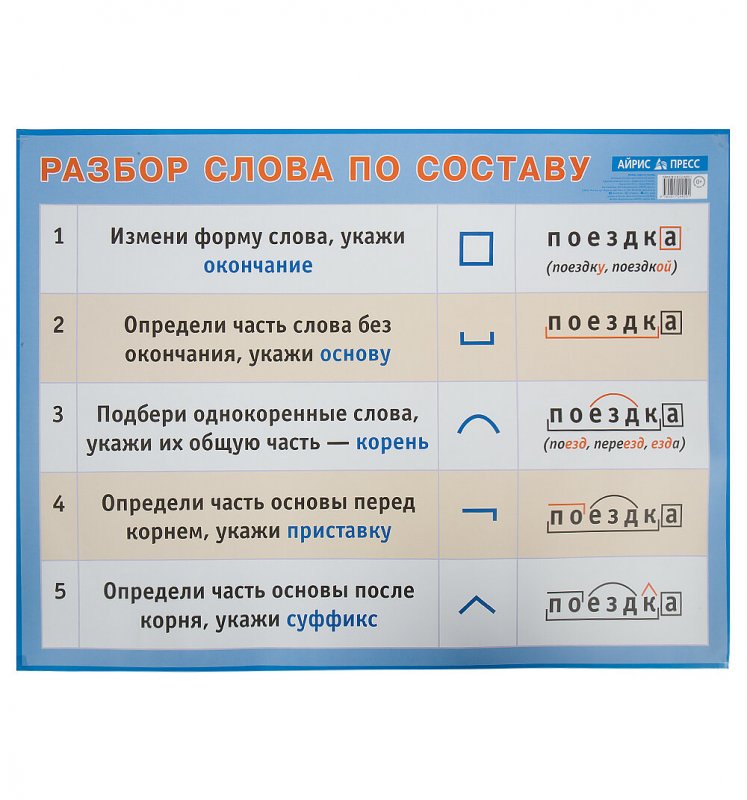

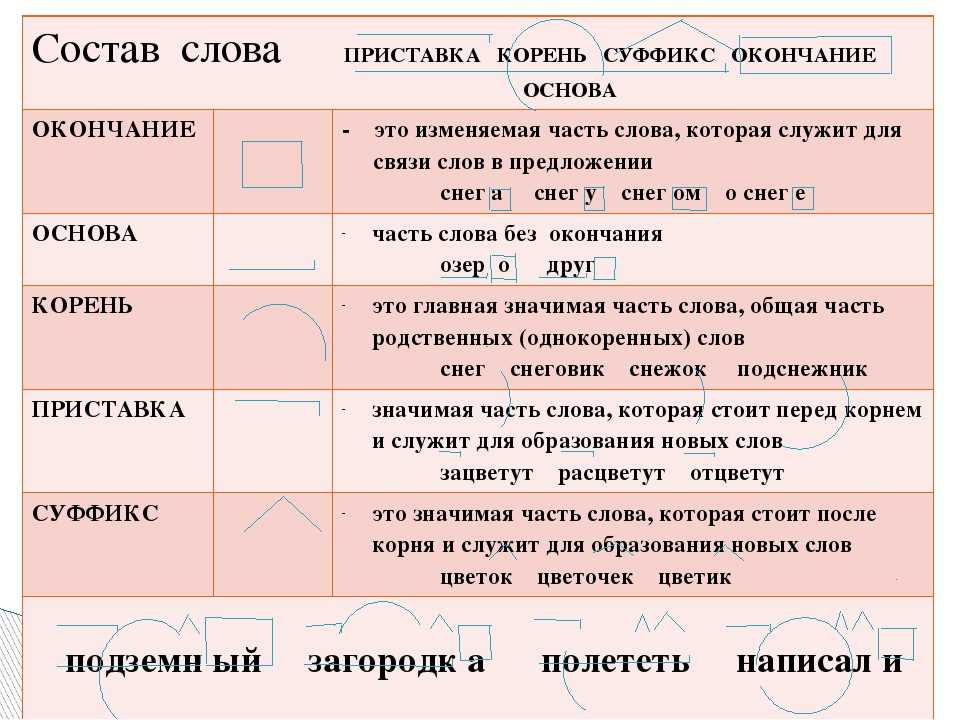

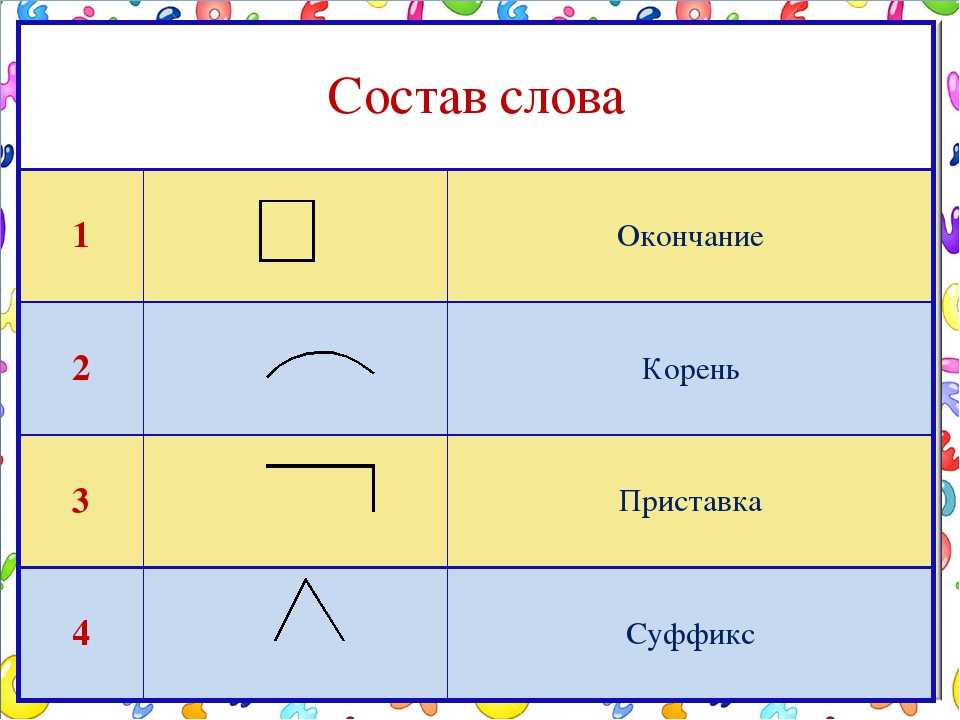

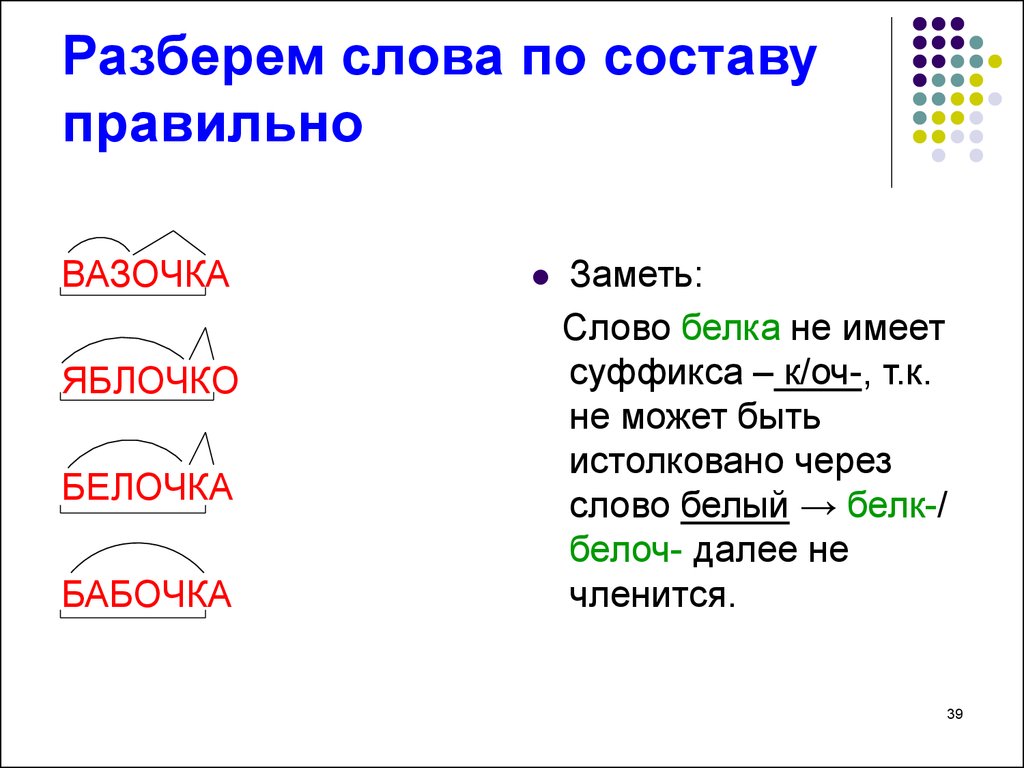

Определение корня как части слова

Корень — это главная значимая часть слова (морфема), которая выражает его лексическое значение и общее значение всех однокоренных слов. Это единственная обязательная морфема, в этом её отличие от остальных морфем. Например:

вода — водный — подводный — подводник — водолаз — водник — водянистый. Эти слова имеют общую часть — корень «вод», который даёт возможность понять, что все перечисленные предметы/люди/признаки имеют отношение к воде;

лес — лесной — лесник — лесовоз — лесополоса — лесистый — лесничество. Корень для всех этих слов — «лес», который несёт в себе их общий признак — отношение к лесу.

Однако, есть такие слова, значение которых не выражает ни корень, ни другие части слова. Например, значение слова «утренник» — детский праздник- не выражен ни в одной из его морфем, в том числе и в корне.

Но давайте все-таки выясним, есть ли слова без корня.

Мнения о наличии или отсутствии слов без корня

Проанализировав существующие в современной лингвистике взгляды на этот счёт, можно систематизировать их так:

- слов без корня не существует в принципе. Это мнение основано на определении корня как части слова, которая выражает его лексическое значение. То есть считается, что поскольку именно корень даёт нам возможность понять значение слова, то невозможно, чтобы его не было. Ведь как иначе понять, какой смысл несёт в себе то или иное слово.

- корня не имеют только лексические единицы — служебные части речи. Напомним, что в русском языке словом называют не только «слова-названия», но и служебные слова. То есть союзы (и, а, но), междометия (ох, ах, эй и т.п.), предлоги (в, на, под, от), частицы (не, ни, ну и) корня не имеют и иметь не могут.

- слова, состоящие только из корня. К ним относятся служебные слова (но, над, если), междометия (ага, алло), многие наречия (очень, весьма), неизменяемые существительные (алоэ, атташе) и неизменяемые прилагательные (беж, реглан).

- слова с нулевым корнем. По ними подразумеваются слова, в некоторых словоформах которых корень «исчезает» или накладывается на другую морфему (на суффикс, к примеру) . Но стоит изменить слово, как корень появляется.

Слово «вынуть» как пример слова без корня

В энциклопедии «Русский язык» (под ред. Ю.Н.Караулова М.: Дрофа, 1997. С.202) приведено такое объяснение: «Слов без корня не бывает. Единственным исключением является глагол вынуть, в котором выделяется префикс (приставка) ВЫ- (вы-нуть, вы-тащить, вы-нести), суффикс -НУ- (вы-НУ-ть, вы-дер-НУ-ть) и суффикс инфинитива -ТЬ».

Такое же пояснение встречаем и в словаре Тихонова А.Н «Современный русский язык. (Морфемика. Словообразование. Морфология). М. 2003».

Но существует среди лингвистов мнение, что корень в слове «вынуть» все же имеется. Есть однокоренное слово — вынимать (корень -ним-). То есть, в слове вынуть приставка ВЫ-, корень -Н-, суффиксы -НУ- и -ТЬ. Происходит наложение суффикса -ну- на корень -н-, в результате на письме вместо -ННУ- получается, что корень отсутствует.

Таким образом, в качестве примера слова, не имеющего явного корня, можно привести слово «вынуть».

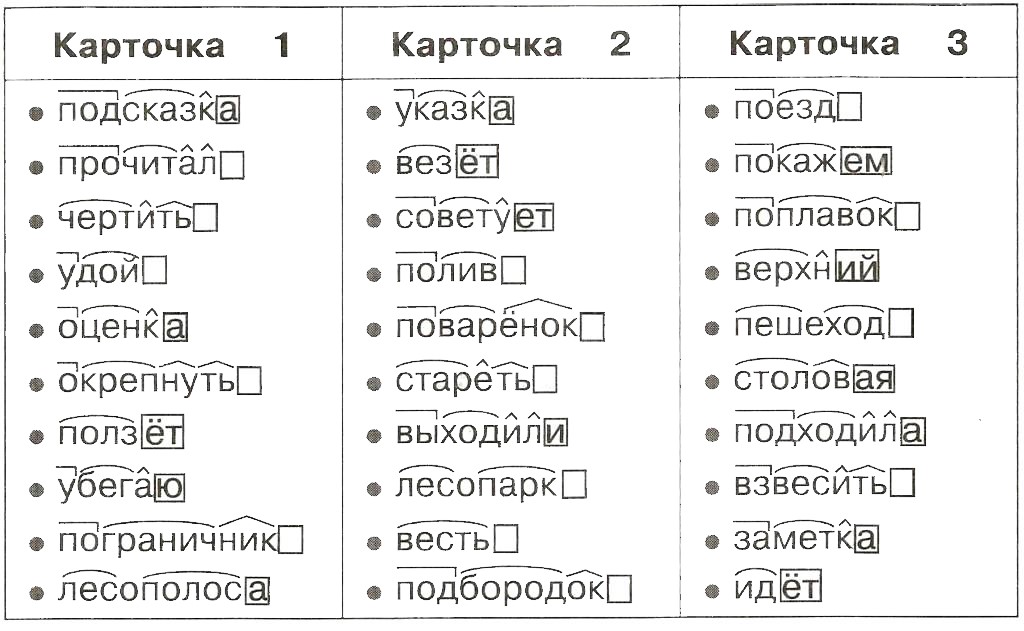

Проверочная работа «Состав слова». 4-й класс

Контрольная работа по русскому языку в 4 классе по теме «Состав слова»ФИ_________________________

Вариант 1А1. Что такое корень слова?

1) общая часть родственных (однокоренных) слов

2) все одинаковые части в любых словах

3) часть слова без окончания и суффикса

4) то же, что основа слова

А2. В каком ряду во всех словах пропущены только проверяемые безударные гласные в корне?

1) звёз..ный, ужас..ный, прелестный, ус..ный

2) т..жёлый, скв..рец, в..здушный, т..шина

3) скользкий, мя..кий, поез..ка, про..ьба

4) опас..ность, цв..тной, у..кий, прекрасный

А3. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?

1) покупка

2) веселье

3) карандаши

4) позолота

А4. Какие глаголы не являются однокоренными?

Какие глаголы не являются однокоренными?

1) принести — унести

2) открыть — прикрыть

3) прибыть — приехать

4) выбежал — отбежала

В1. Найди «лишнее» (см. состав слов).

1) перевозка

2) лесник

3) пришкольный

4) пробежка

В2. Какие буквы нужно вставить в данные слова?

Обв..нять, ч..родейка, всп..минать, выч..слять.

1) е, е, а, и

2) е, и, о, е

3) и, о, а, е

4) и, а, о, и

ВЗ. В каком ряду все слова имеют приставку ЗА-?

1) (за)ря, (за)пад, (за)шкаф

2) (за)молк, (за)бег, (за)болеть

3) (за)бор, (за)вал, (за)город

4) (за)дний, (за)думка, (за)йка

В4. В каких строках все слова однокоренные?

1) звук, звучный, отзвучали

2) повар, варить, варежка

3) горе, горевать, горный

4) белый, белизна, побелить

С1. Составь с каждым из данных слов по два словосочетания так, чтобы эти слова писались в них по-разному. Запиши получившиеся словосочетания.

Составь с каждым из данных слов по два словосочетания так, чтобы эти слова писались в них по-разному. Запиши получившиеся словосочетания.

Зап..вать, прим..рять.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

С2. Спиши, раскрой скобки. Выдели в словах приставки, подчеркни предлоги.

Природа (до)жила (до)весны. Днём (с)крыш (с)текает вода, но (за)ночь она (за)мерзает. Скоро (по)бегут (по)земле ручейки. (На)деревьях начнут (на)бухать почки.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Вариант 2А1. Какие слова называются однокоренными?

1) все слова, корень которых пишется одинаково

2) слова, имеющие одинаковый состав

3) слова, имеющие одинаковое значение

4) слова, имеющие одинаковый корень с одним и тем же значением

А2. В каком ряду во всех словах пропущены только проверяемые безударные гласные в корне?

В каком ряду во всех словах пропущены только проверяемые безударные гласные в корне?

1) к..стёр, ф..враль, г..зета, бр..дить, р..бина

2) к..рабль, по..плыл, пал..мы, т..нуть

3) ш..повник, уд..вить, см..шной, осв..щать

4) м..лина, ска..ка, лепес..ки, св..тлячок

А3. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания?

1) Подруга

2) карманчик

3) обвалы

4) перелётные

А4. Какие глаголы не являются однокоренными?

1) зацвести — отцвести

2) прикрепить — присоединить

3) приехал — уехала

4) прилетел — подлетел

В1. Найди «лишнее» (см. состав слов).

1) Детский

2) Пересадка

3) морячка

4) дружба

В2. Какие буквы нужно вставить в данные слова?

м..леть, согл..ситься, пр..стота, обв..нять.

1) и, а, а, и

3) е, а, о, и

2) и, о, о, е

4) е, о, а, и

ВЗ. В каком ряду все слова имеют приставку ДО-?

В каком ряду все слова имеют приставку ДО-?

1) (до)катил, (до)летел, (до)писал

2) (до)ктор, (до)быча, (до)ждь

3) (до)стены, (до)брота, (до)нор

4) (до)сох, (до)шёл, (до)мовой

В4. В каких строках все слова однокоренные?

1) смешинка, насмешить, мешок

2) чистый, очистить, чистка

3) нежность, снежный, снежинка

4) круглый, кружок, окружность

С1. Составь с каждым из данных слов по два словосочетания так, чтобы эти слова писались в них по-разному. Запиши получившиеся словосочетания.

Пос..деть, пол..скать.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

С2. Спиши, раскрой скобки. Выдели в словах приставки, подчеркни предлоги.

Петя и Илья (с)пустились с горы и по(шли) (по)тропинке. Вскоре они (до)брались (до)моря. Жадно (в)глядывались мальчики (в)очертания (от)плывающего (от)берега корабля.

Вскоре они (до)брались (до)моря. Жадно (в)глядывались мальчики (в)очертания (от)плывающего (от)берега корабля.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Ответы Вариант 1:А1. 1) общая часть родственных (однокоренных) слов

А2. 2) т..жёлый, скв..рец, в..здушный, т..шина

А3. 1) покупка

А4. 3) прибыть — приехать

В1. 3) лесник

В2. 4) и, а, о, и

В3. 2) (за)молк, (за)бег, (за) болеть

В4. 1) звук, звучный, отзвучали

4) белый, белизна, побелить

С1. Запевать, запивать.

Примерять, примирять.

С2. Природа дожила (до)весны. Днём с крыш стекает вода, но за ночь она замерзает. Скоро побегут по земле ручейки. На деревьях начнут набухать почки.

Скоро побегут по земле ручейки. На деревьях начнут набухать почки.

А1. 4) слова, имеющие одинаковый корень с одним и тем же значением

А2. 3) ш..повник, уд..вить, см..шной, осв..щать

А3. 4) перелётные

А4. 2) прикрепить — присоединить

В1. 2) пересадка

В2. 3) е, а, о, и

В3. 1) (до)катил, (до)летел, (до)писал

В4. 2) чистый, очистить, чистка

4) круглый, кружок, окружность

С1. Посидеть, поседеть.

Поласкать, полоскать.

С2.Петя и Илья спустились с горы и пошли по тропинке. Вскоре они добрались до моря. Жадно вглядывались мальчики в очертания отплывающего от берега корабля.

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «УМК «Школа России», Русский язык, учебник для общеобразовательных организаций, ч.1, 3-е издание, Москва, «Просвещение», 2014.

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий «УМК «Школа России», Русский язык, учебник для общеобразовательных организаций, ч.1, 3-е издание, Москва, «Просвещение», 2014.

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 4 класс», издание пятое, переработанное, Москва, ВАКО, 2014, стр.16-19.

Как дети придают значение словам и предложениям

Ее работа сосредоточена на овладении языком, особенно на том, как очень маленькие дети интерпретируют слова и предложения. В то время как общепринятое мнение гласит, что знание значения каждого слова имеет центральное значение для этой задачи, Фишер говорит, что структура предложения, или синтаксис, играет важную роль. также главная роль — даже для тех, кому всего 15 месяцев.

«Язык, который мы изучаем, — это не просто слова, а формальная система комбинирования конечного набора слов или выражений для наших собственных целей, как способ сказать что-то новое», — сказал Фишер, профессор психологии и лингвистики и член Бекмана

Инициатива Иллинойса по языку и обучению.

«Один из вопросов, который меня больше всего интересует, это: «Как возможно, что структура предложений влияет на то, как очень маленькие дети интерпретируют их значение, даже до того, как они изучили грамматику своего языка?»

Факты о синтаксисе

Ответ на этот вопрос начинается с понимания «синтаксической начальной загрузки» — теории, согласно которой молодые учащиеся используют свои предварительные знания о синтаксисе, чтобы делать выводы о значении слов. Эта идея была развита в 1985 Лила Глейтман, консультант Фишер в Пенсильванском университете и информировала Фишер о работе с тех пор, как она написала свою диссертацию.

Идея состоит в том, что как только малыши узнают несколько существительных, таких как, например, «мама», «ребенок» и «чашка», «у них появляется крошечная часть структуры, которую можно использовать в качестве строительных блоков для большей структуры, — сказал Фишер. «Простого набора существительных достаточно, чтобы узнать что-то новое о языке», например, определить глаголы.

«Простого набора существительных достаточно, чтобы узнать что-то новое о языке», например, определить глаголы.

«Чтобы изучить чувствительность учащихся к синтаксису, мы используем придуманные глаголы, такие как «pilking» или «kradding», — сказал Фишер. «Простые синтаксические подсказки, например, сколько существительных встречается в предложении, помогают младенцам определить значение. Предложение с двумя существительными, например, сообщает учащемуся, что смысл предложения включает в себя двух участников».

Несколько слов о глаголах

Как Фишер проверяет теорию, когда дети слишком малы, чтобы выражать свои знания в речи?

Она объясняет это так. «Представьте, что 16-месячный ребенок сидит перед телевизором с двумя «окнами» видео. В одном видео показано событие с двумя участниками, например коробка, толкающая другую коробку. На другом показано действие одного участника,

возможно, мяч прыгает вверх и вниз. Наблюдая за этими двумя событиями, ребенок слышит придуманный глагол — либо переходный, с прямым дополнением, как «Мама сосет ребенка», либо непереходный, без прямого дополнения, как, например, «Мама». пиллинг». Мы записываем детей на видео и отслеживаем их взгляд, кодируя, какое видео они смотрят. Мы обнаружили, что дети, которые слышат переходный глагол, дольше смотрят на событие с двумя участниками, чем дети, которые слышат непереходный глагол.

глагол делать».

пиллинг». Мы записываем детей на видео и отслеживаем их взгляд, кодируя, какое видео они смотрят. Мы обнаружили, что дети, которые слышат переходный глагол, дольше смотрят на событие с двумя участниками, чем дети, которые слышат непереходный глагол.

глагол делать».

Коллаборация Beckman продвигает эту работу по «детским знаниям синтаксиса». Дэн Рот, профессор компьютерных наук и член Иллинойсской инициативы по языку и обучению, является пионером в использовании передовых методов машинного обучения. при обработке естественного языка. Вместе с нынешним научным сотрудником с докторской степенью Кристосом Христодулопулосом Рот и Фишер разработали вычислительную модель, которая позволяет проводить дальнейшие эксперименты, а также уточнять синтаксическую загрузку. теория.

Модель под названием BabySRL (SRL для маркировки семантических ролей) подтверждает, что очень маленькие дети могут начать изучать семантику на уровне предложений и идентифицировать глаголы, как только они смогут идентифицировать небольшое количество существительных.

Опыт Фишер в области овладения языком и познания младенцев также дополнил другие совместные проекты Beckman, в том числе исследования, проводимые профессорами психологии Габриэле Граттон и Моникой Фабиани из Mechanisms of Cognitive Control. Группа. Команда изучает, как технология, разработанная Граттоном и Фабиани для изучения функции мозга, оптический сигнал, связанный с событием (EROS), может использоваться для измерения мозговой активности младенцев во время учебных задач.

Осмысление предложений

Сотрудничество помимо Бекмана касается того, применима ли теория синтаксической начальной загрузки лучше всего к английскому языку или одинаково хорошо работает на других языках. Кён-сун Джин, получивший докторскую степень. в психологии из Иллинойса изучает этот вопрос в своем исследовании в качестве постдокторанта в Университете Ёнсе.

Фишер говорит, что корейский — отличный выбор для проверки теории, потому что это один из нескольких языков, говорящие на которых могут опускать существительные из предложений. Результаты тех же методов видеотестирования и мониторинга взгляда, что и в лаборатории Фишера.

в Соединенных Штатах указывают на то, что «несмотря на множество различий между языками, существует больше сходства в типах информации, которую предоставляют входные предложения, чем можно было бы ожидать», — сказал Фишер.

Результаты тех же методов видеотестирования и мониторинга взгляда, что и в лаборатории Фишера.

в Соединенных Штатах указывают на то, что «несмотря на множество различий между языками, существует больше сходства в типах информации, которую предоставляют входные предложения, чем можно было бы ожидать», — сказал Фишер.

Каким бы ни был язык, исследования продолжают давать представление о том, как дети придают значение словам и предложениям.

«Захватывающее представление о том, что структура предложений может быть внутренне значимой для маленьких детей, помогает подтолкнуть их к новым интерпретациям и новому изучению грамматики», — сказал Фишер. «Есть отношения между структурой и значением, и это то, что могут обнаружить даже очень маленькие дети».

Понимание различий в том, как дети и взрослые учатся — ScienceDaily

Новости науки

от научно-исследовательских организаций

- Дата:

- 3 октября 2013 г.

- Источник:

- Сисс Медиалаб

- Резюме:

- Есть слова, передающие значение, такие как глаголы, существительные или прилагательные, и другие, такие как артикли или союзы, которые поддерживают их, обеспечивая структуру предложения.

Несколько лет назад некоторые ученые показали, что порядок двух категорий слов в предложении важен для овладения речью у младенцев уже на первом году жизни. Сегодняшнее новое исследование показывает, что взрослые также имеют подобные предпочтения. Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые.

Несколько лет назад некоторые ученые показали, что порядок двух категорий слов в предложении важен для овладения речью у младенцев уже на первом году жизни. Сегодняшнее новое исследование показывает, что взрослые также имеют подобные предпочтения. Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые. - Поделиться:

Фейсбук Твиттер Пинтерест LinkedIN Электронная почта

ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ

Есть слова, передающие значение, такие как глаголы, существительные или прилагательные, и другие, такие как артикли или союзы, которые поддерживают их, обеспечивая структуру предложения. Несколько лет назад некоторые ученые из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте вместе с сотрудниками из других университетов показали, что порядок двух категорий слов в предложении важен для овладения речью младенцами уже в их первом возрасте. год жизни. Сегодняшнее исследование, проведенное теми же учеными SISSA, показывает, что похожие предпочтения есть и у взрослых. Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые.

Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые.

реклама

Подумайте о часто употребляемом существительном или глаголе в нашем языке. Попробуйте сосчитать, сколько раз вы произнесли это за последние два часа. Теперь сделайте то же самое с артиклем «the». Язык, на котором мы говорим, состоит не только из содержательных слов (например, существительных, глаголов, прилагательных), но и из множества поддерживающих их слов (артикли, предлоги и т. д.), которые используются гораздо чаще, чем первые. (функциональные слова или функторов ). Несмотря на огромную изменчивость известных языков, лингвисты смогли грубо разделить их на две основные категории: языки, в которых функтор предшествует содержательному слову, и в которых используется порядок глагол-объект (VO), и наоборот. ОВ). Экспериментальные наблюдения показали, что частотность терминов является ключом, помогающим определить, к какой категории относится язык, и, как следствие, «настроиться» на него.

Знание структуры языка позволяет человеку сегментировать речь (разделять языковой поток на отдельные слова) и влияет на способность к изучению языка. Этот эффект наблюдался также у очень маленьких детей при изучении некоторых языков, например итальянского и японского. Теперь группа нейробиологов, включая Жака Мелера и Марину Неспор из Международной школы перспективных исследований (SISSA) в Триесте, расширила эксперимент и на взрослых, используя более широкий спектр языков. Исследование опубликовано в обзоре

Эксперимент проводился на носителях итальянского и французского языков (в представлении языковой группы VO), а также на носителях японского и баскского языков (языки OV), выполняя учебные задания, сосредоточенные на предложениях на искусственном (придуманном) языке, которые могли иметь одну из двух структур порядка. «В предыдущих исследованиях мы наблюдали, что младенцы в возрасте 8 месяцев уже «предпочитают» искусственный язык, который отражает структуру их родного языка», — объясняет Неспор. «В этой новой серии исследований мы наблюдали этот тип предпочтений и у взрослых».

«В этой новой серии исследований мы наблюдали этот тип предпочтений и у взрослых».

«Это также объясняет все большие трудности, возникающие при изучении нового языка, когда они растут. Дети, хотя и проявляют такое предпочтение преждевременно, на самом деле гораздо более гибки и могут легко выучить язык, в котором порядок слов отличается от их собственный, в то время как взрослые кажутся более жестко привязанными к схеме своего родного языка». добавляет Неспор. «Конечно, при изучении языка в игру вступают и другие переменные, такие как лексика и просодия», — заключает нейробиолог.

реклама

История Источник:

Материалы предоставлены Sissa Medialab . Примечание. Содержимое можно редактировать по стилю и длине.

Номер журнала :

- Юдит Жервен, Нурия Себастьян-Гальес, Бегонья Диас, Ициар Лака, Рейко Мазука, Наото Ямане, Марина Неспор, Жак Мелер. Частота слов определяет порядок слов у взрослых: кросс-лингвистические данные .

Несколько лет назад некоторые ученые показали, что порядок двух категорий слов в предложении важен для овладения речью у младенцев уже на первом году жизни. Сегодняшнее новое исследование показывает, что взрослые также имеют подобные предпочтения. Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые.

Несколько лет назад некоторые ученые показали, что порядок двух категорий слов в предложении важен для овладения речью у младенцев уже на первом году жизни. Сегодняшнее новое исследование показывает, что взрослые также имеют подобные предпочтения. Явление, которое может помочь понять различия между тем, как учатся дети и взрослые.