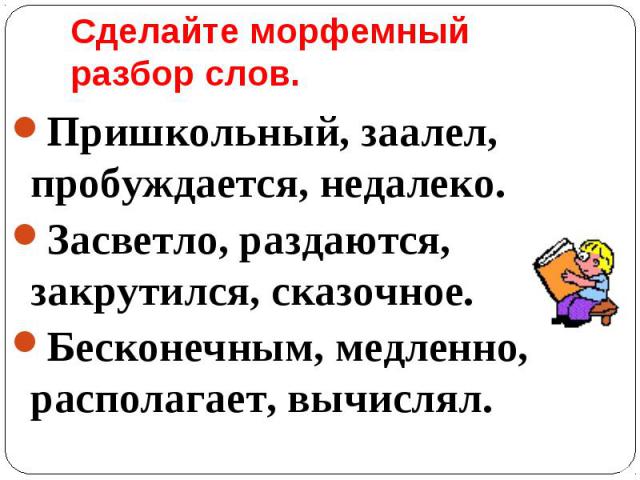

Состав слова, виды морфем, морфемный анализ.

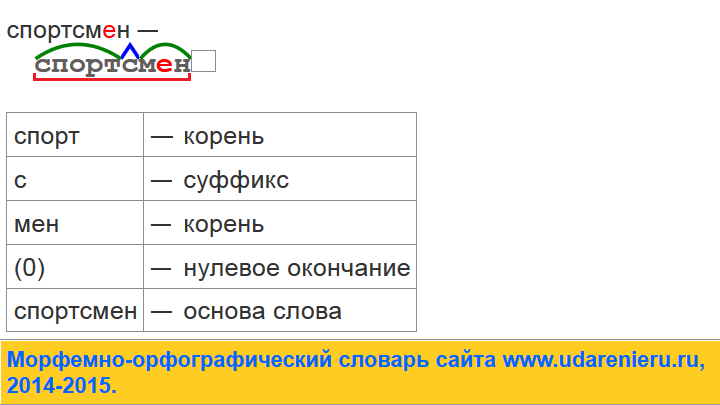

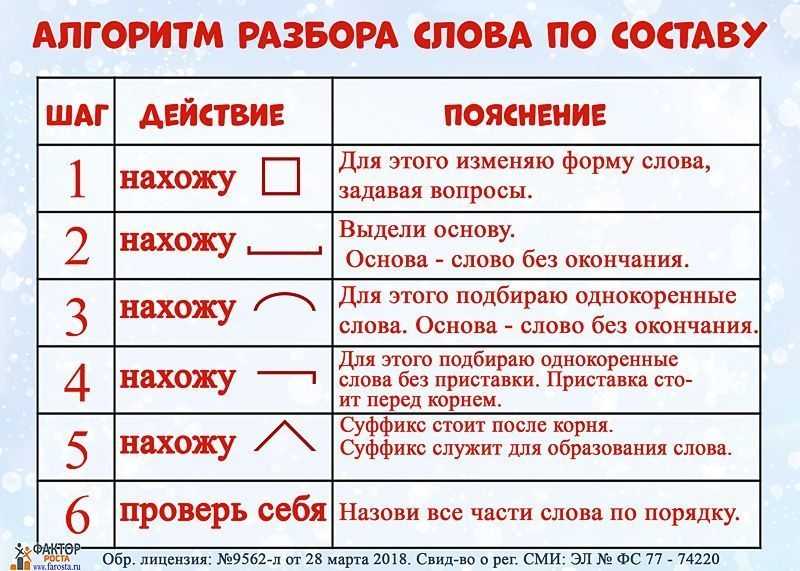

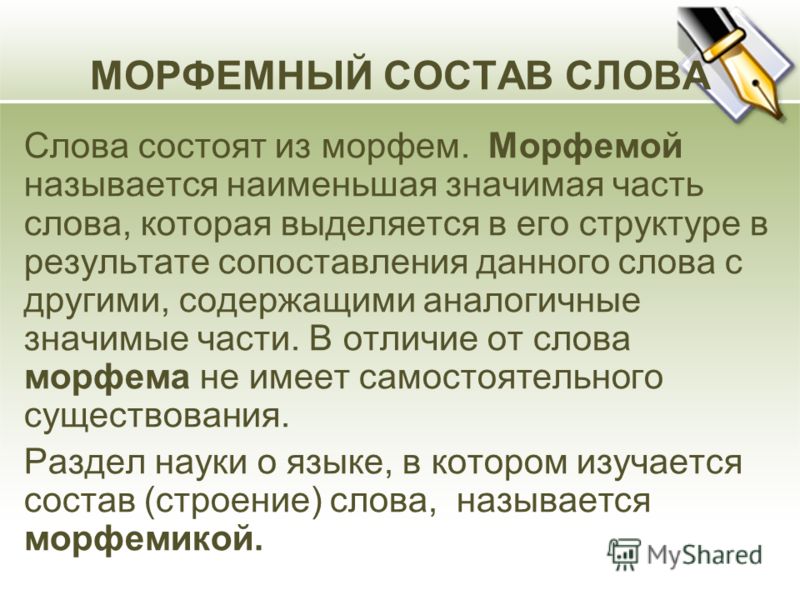

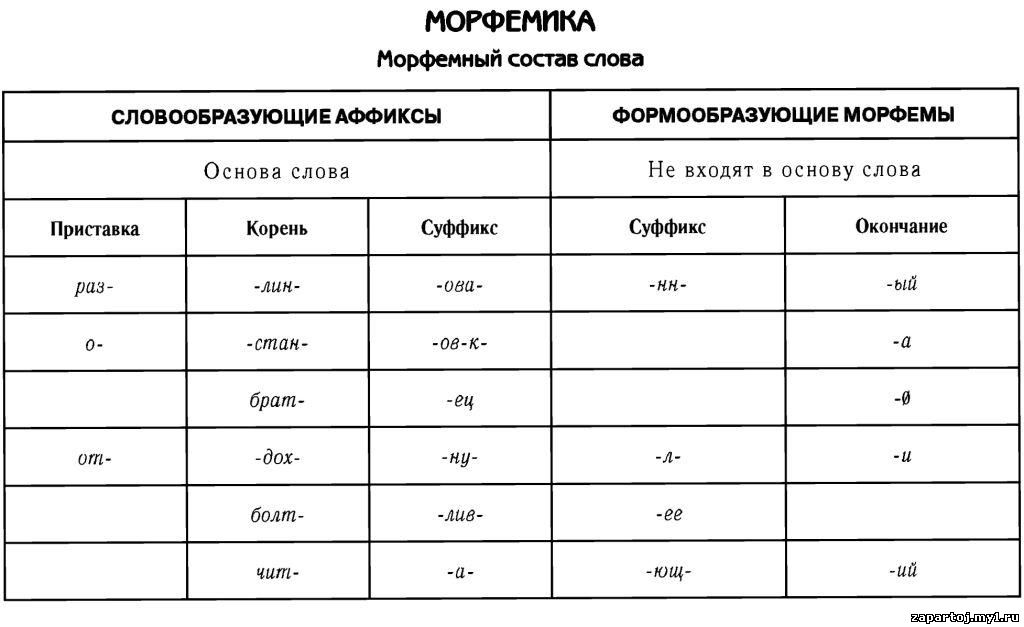

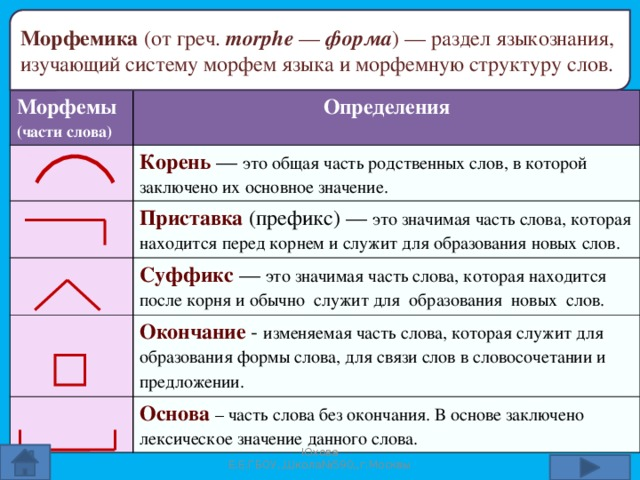

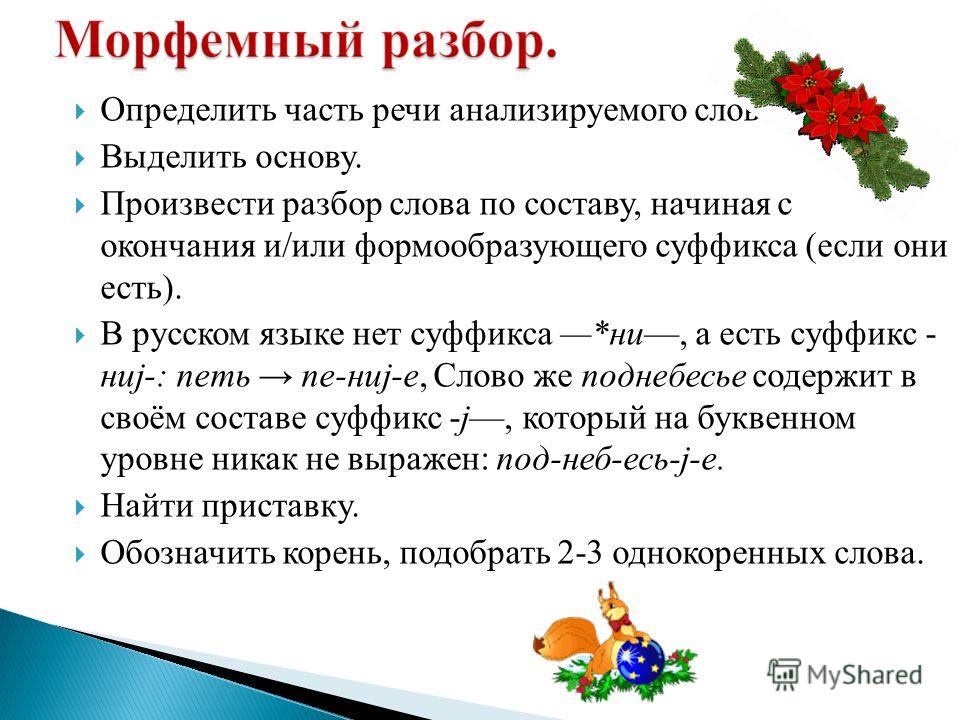

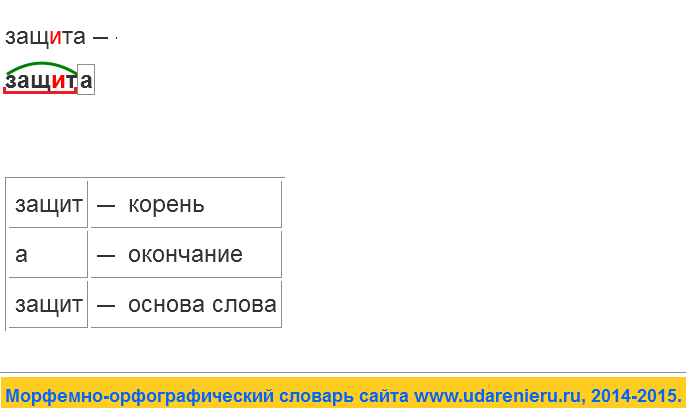

Минимальные, неделимые по значению и по форме части слова называются морфемами (от греч. мorphe – форма). Морфемами являются: приставка (префикс), корень, суффикс, окончание (флексия).

Как правило, ядро смыслового значения слова заключено в его корне. Части слова, предшествующие корню или следующие за ним, называются аффиксами (от лат. аffixus – прикрепленный):

префикс (приставка) – предшествует корню суффикс – следует за корнем | словообразовательные аффиксы, несущие дополнительное значение |

окончание (флексия) – следует за суффиксом или корнем | грамматический аффикс (служит показателем грамматических категорий: рода, числа, падежа) |

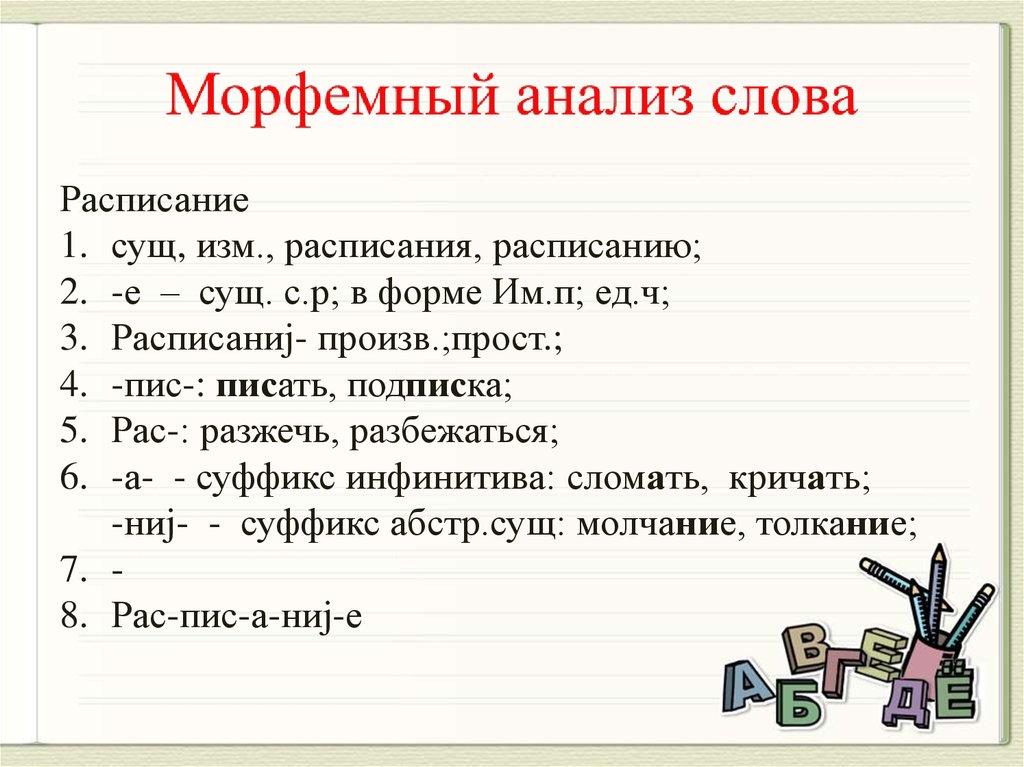

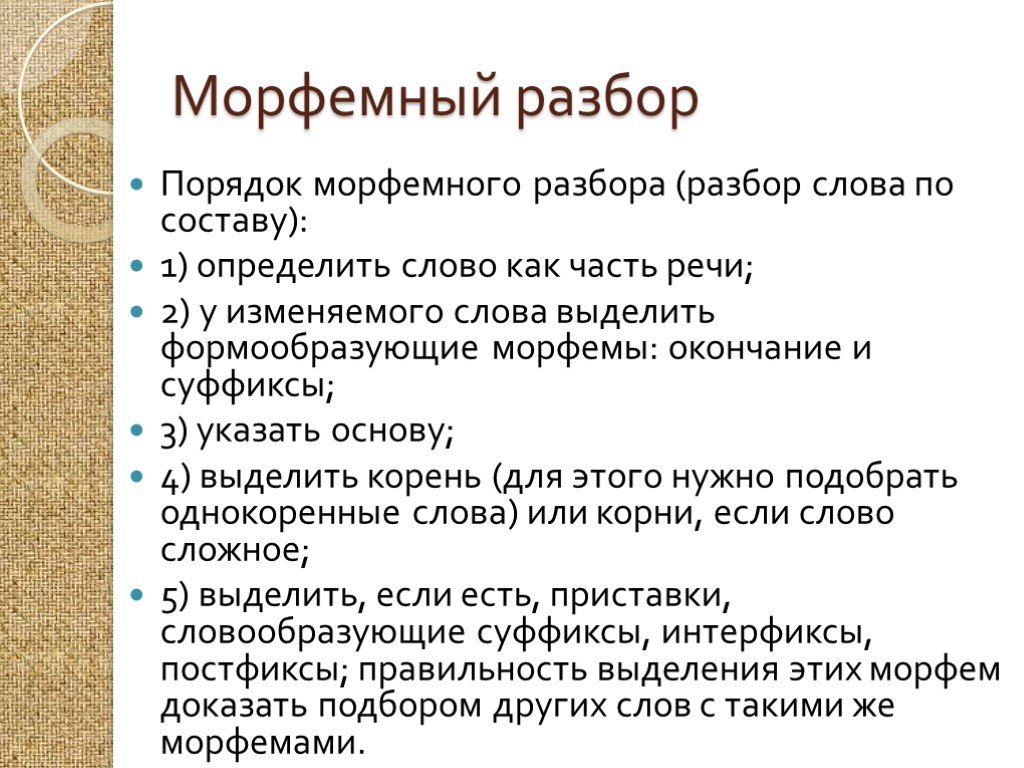

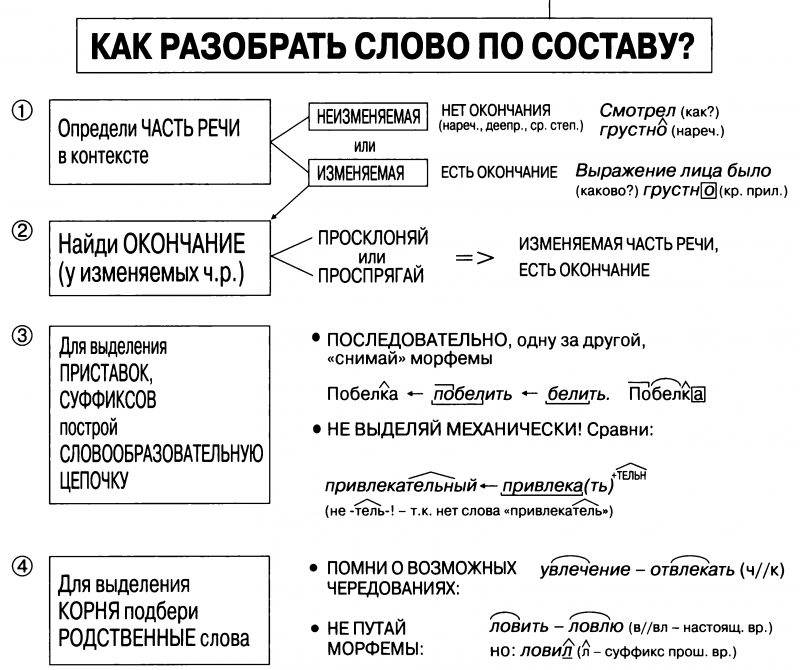

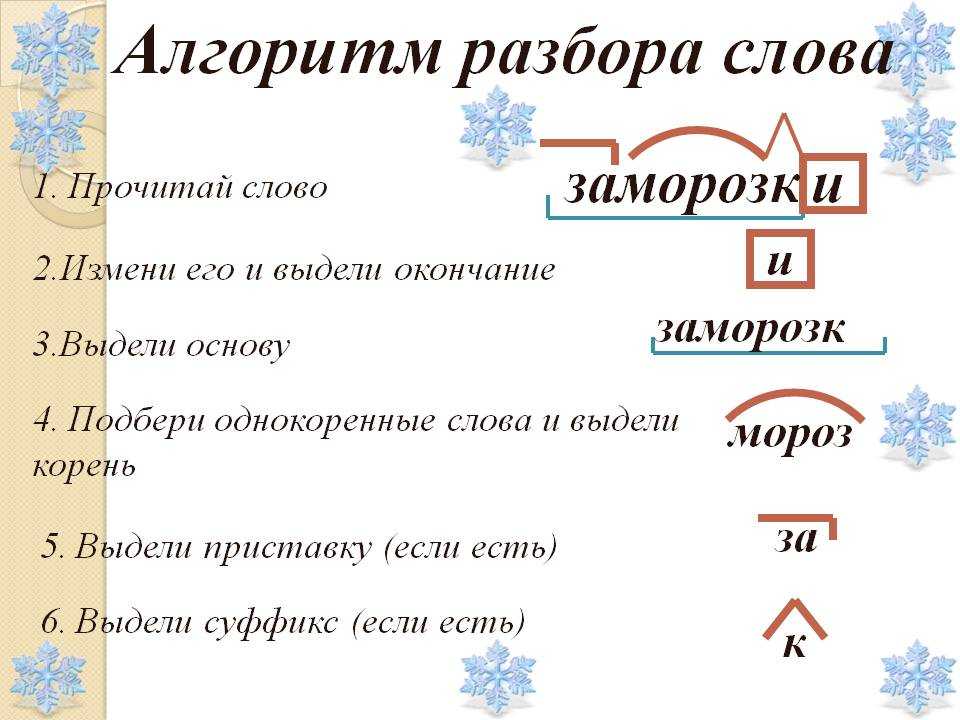

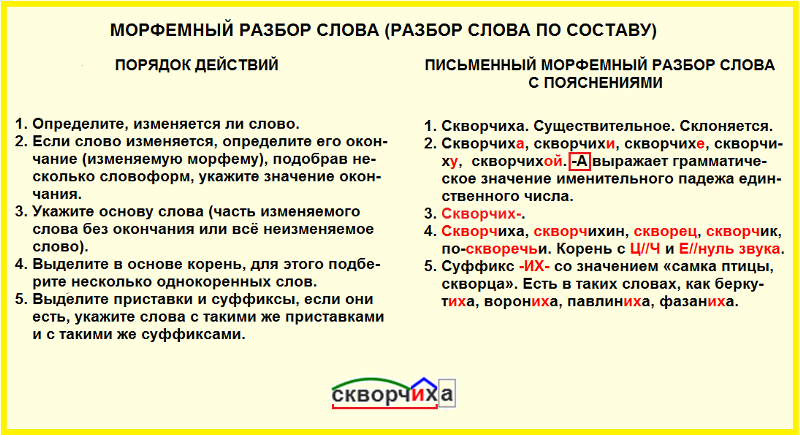

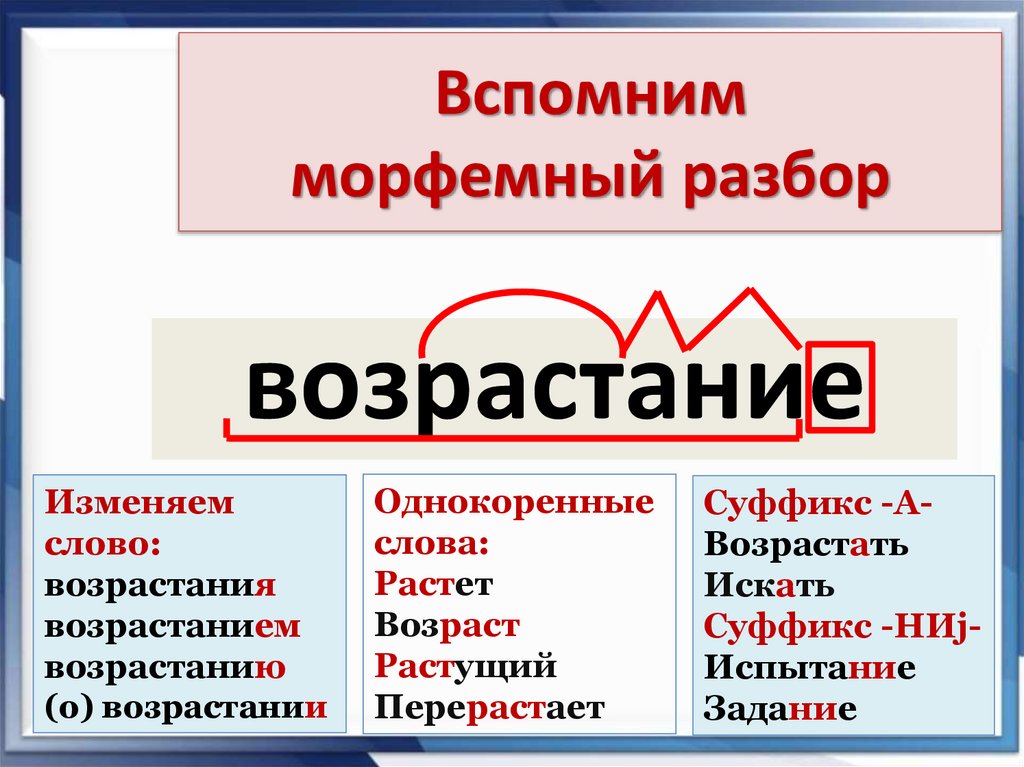

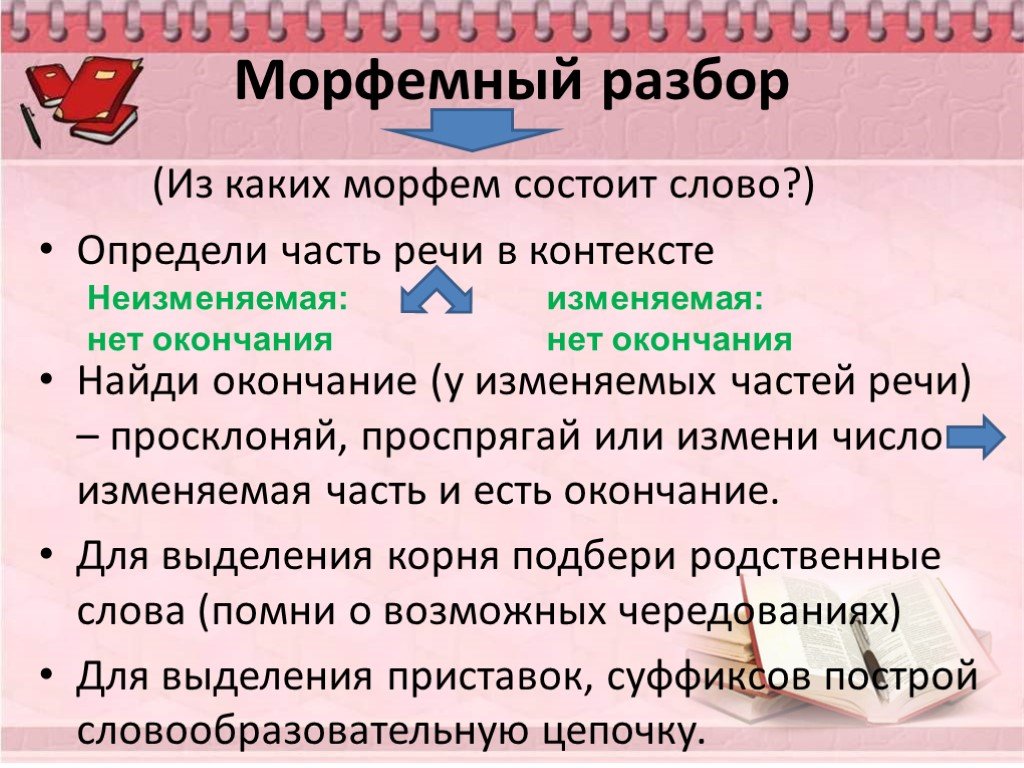

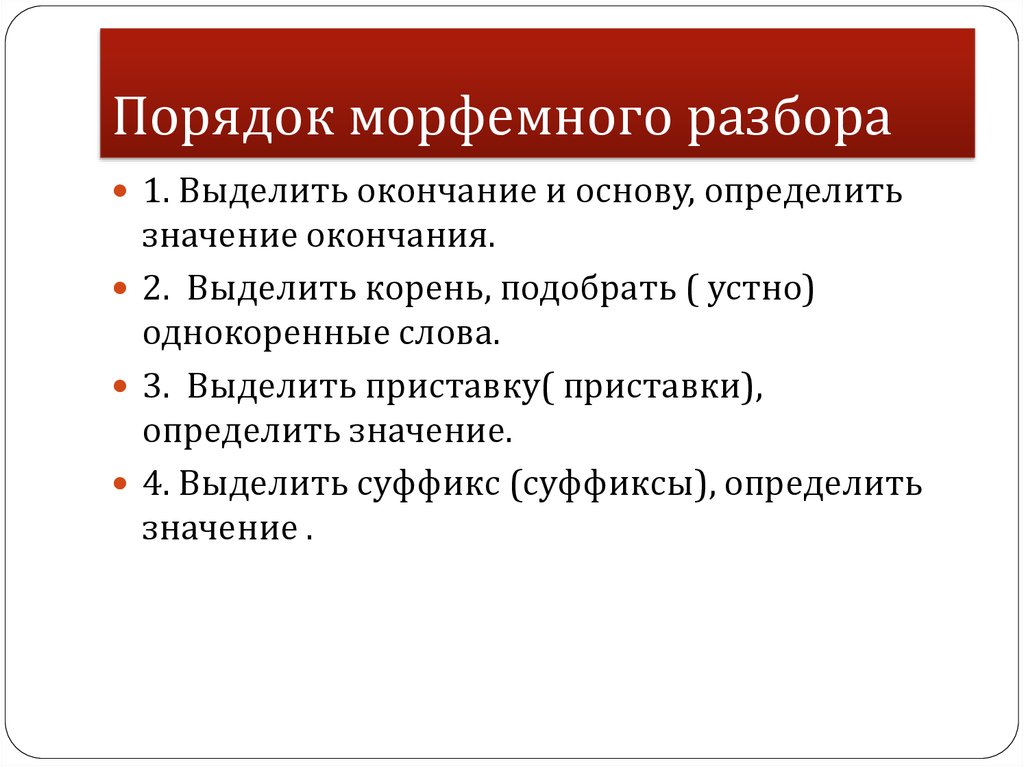

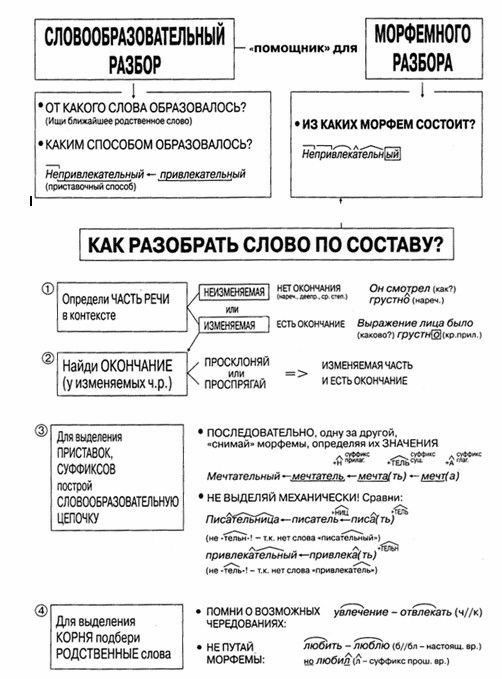

NB: Членение слова на морфемы называется морфемным

анализом.

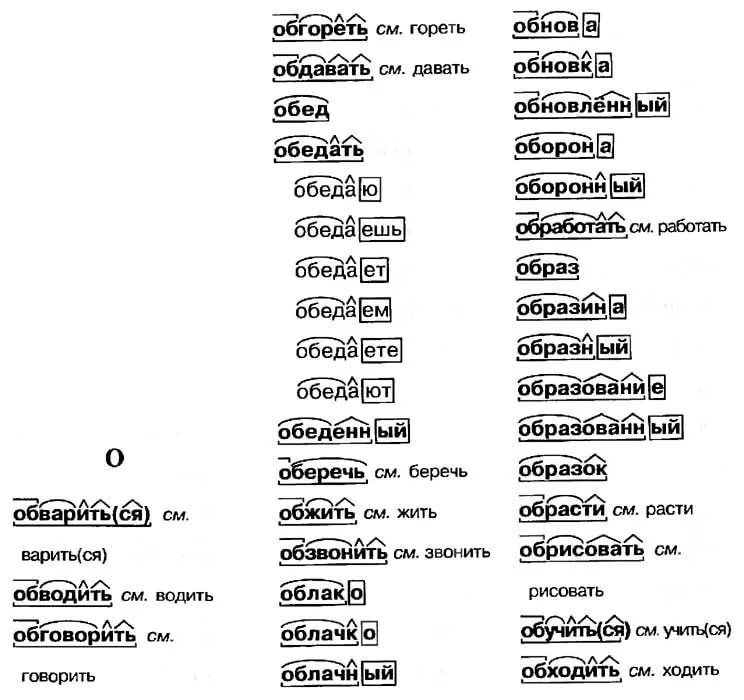

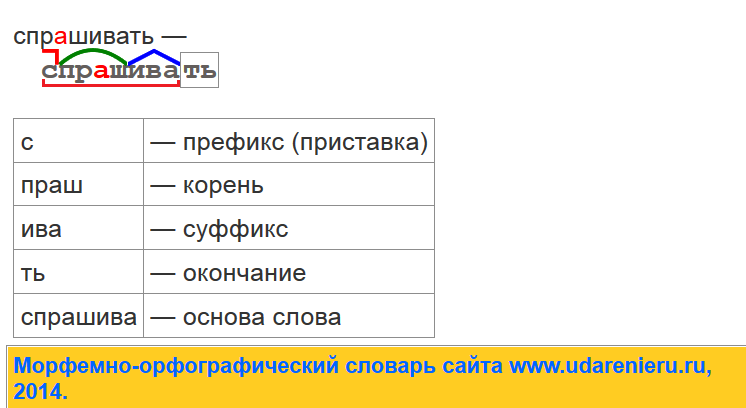

Например:

«Строительство» слова с помощью аффиксов, присоединяемых к корню, называется аффиксальным словообразованием, в котором выделяют: префиксальное, суффиксальное, смешанное словообразование.

Sublata causa, tollitur morbus –

Если устранить причину, тогда пройдет и болезнь (Гиппократ)

Словообразовательный анализ

Словообразовательный анализ раскрывает механизм образования производных слов от производящих основ. Здесь необходимо усвоить два понятия: производящая основаипроизводное слово.

Производящая основа – это фундамент, материальный костяк производного слова, обусловливающий его значение. Поэтому ее еще называютмотивирующей

основой. Заметим, что производящая основане всегда эквивалентна корню. Производное слово– это качественно

новое образование, построенное на базе

производящей основы + дополнительный

элемент. Значение производного слова

является суммарным, но не всегда

представляет собой механическое сложение

значений его составляющих. Это гармоничный

синтез значений всех элементов слова.

Значение производного слова

является суммарным, но не всегда

представляет собой механическое сложение

значений его составляющих. Это гармоничный

синтез значений всех элементов слова.

Словообразовательный анализ заключается в выявлении в производном слове производящей основы и дополнительного элемента, привнесшего дополнительное значение.

Например:

С помощью суффикса —cul—образовано производное слово tuberculum(бугорок), где

tuberculum(бугорок) | – производное слово, способное в свою очередь служить базой для дальнейшего словообразования: |

вторичная мотивирующая основа (корень + суффикс)

От вторичной мотивирующей основы с помощью суффикса—ar—образовано производное словоtubercularis, е(бугорковый), где:

Faciles omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus-

Все мы, когда здоровы, легко даем хорошие советы больным

tubercularis(бугорковый) | – производное слово, также служащее базой для дальнейшего словообразования |

Способы словообразования

Существует несколько способов словообразования:

аффиксальное– путем присоединения аффиксов (префиксов и суффиксов) к производящим основам

безаффиксальное– путем сложения нескольких корневых основ

смешанное– путем сложения основ в сочетании с аффиксальным словообразование, создание сложносокращенных слов

пример.

Исторические изменения в морфемном составе слова

Исторические изменения в морфемном составе словаМорфемный состав слова в ходе развития языка не всегда оставался неизменным. Исторические трансформации, произошедшие в языке, сильно отразились на основах. Морфемный состав менялся в результате действия определенных процессов, о которых мы и поговорим в этой статье.

Историческое изменение основы

Основным элементом словообразования в современном русском языке является основа, как производная, так и непроизводная. Способ ее образования в ходе истории развития языка претерпевал изменения. А в некоторых случаях менялся даже морфемный состав слова. В основе утратили свое значение многие морфемы. Приведем пример. В основе слова запад ранее морфема за- имела значение приставки. В ходе истории она его утратила. Таким образом, основа превратилась в непроизводную.

Подробнее об изменении морфемного состава

Не обязательно в ходе истории менялся морфемный состав слова, как в приведенном выше примере. Только в отдельных случаях можно говорить об этом. В современном языке многие слова членятся на морфемы таким же образом, как в прошлом. Но сегодня имеется немало примеров того, когда они теряют связь с первоначальной основой, от которой образовались. Кроме того, может быть так, что слово начинает соотноситься лишь с частью производящей основы, а не целиком с ней. Морфемный состав в этих случаях изменился. Расскажем о причинах, по которым происходят подобные трансформации.

Только в отдельных случаях можно говорить об этом. В современном языке многие слова членятся на морфемы таким же образом, как в прошлом. Но сегодня имеется немало примеров того, когда они теряют связь с первоначальной основой, от которой образовались. Кроме того, может быть так, что слово начинает соотноситься лишь с частью производящей основы, а не целиком с ней. Морфемный состав в этих случаях изменился. Расскажем о причинах, по которым происходят подобные трансформации.

Причины изменения морфологического состава

Во-первых, лексические значения основ, соотносимых раньше как производящая и производная, становятся другими. К примеру, в русском языке сегодня отсутствует семантическая соотносительность таких слов, как крыльцо (часть дома) и крыло (птицы), поскольку они в настоящее время различны по значению. Однако в древнерусском она наблюдалась. Основы этих слов не соотносятся как производная и производящая.

Еще одна причина, по которой наблюдаются изменения в морфемной структуре, — звуковой состав слов, который тоже не всегда остается неизменным. Приведем примеры. Слова обволакивать, наволочка, поволока, облако, оболочка — однокоренные, однако у них различная морфологическая структура. Производные основы — обволакивать (об-волак-ива-ть), наволочка (на-волоч-к-а), поволока (по-волок-а). А облако и оболочка стали непроизводными, поскольку у них изменилась основа из-за утраты звука «в». Современный и исторический морфемный состав слова, таким образом, в этих случаях неодинаков.

Приведем примеры. Слова обволакивать, наволочка, поволока, облако, оболочка — однокоренные, однако у них различная морфологическая структура. Производные основы — обволакивать (об-волак-ива-ть), наволочка (на-волоч-к-а), поволока (по-волок-а). А облако и оболочка стали непроизводными, поскольку у них изменилась основа из-за утраты звука «в». Современный и исторический морфемный состав слова, таким образом, в этих случаях неодинаков.

Еще одна причина — выпадение родственных слов или соотносительных производящих основ из словаря. Вот какие можно привести в современном русском языке примеры непроизводных основ — ямщик, лебедка, рубаха. Из словаря в настоящее время выпали соотносительные производные основы (ям — остановка на дороге; лебедь — вал, имеющий коленчатую рукоять; руб — кусок ткани).

Современный и исторический морфемный состав слова в ряде случаев не совпадает из-за влияния продуктивного типа структуры на строение слов этимологически изолированных, то есть непродуктивных типов. К примеру, зонтик имеет иноязычное происхождение. Сначала это слово было осмыслено как корневое. Однако с течением времени по аналогии с русскими словами ротик, хвостик и др. оно начало члениться на основу зонт- (непроизводную) и суффикс -ик.

К примеру, зонтик имеет иноязычное происхождение. Сначала это слово было осмыслено как корневое. Однако с течением времени по аналогии с русскими словами ротик, хвостик и др. оно начало члениться на основу зонт- (непроизводную) и суффикс -ик.

Наблюдаемые исторические изменения в морфемном составе слова в тех или иных случаях называются усложнением, переразложением и опрощением основы. Расскажем о каждом из них.

Опрощение

Оно представляет собой превращение в непроизводную производной основы слова. В этом случае последнее теряет членимость на морфемы. Опрощение играет важную роль в языке. Благодаря ему он обогащается корневыми непроизводными словами. В языке появляются новые центры словообразования. Примеры: успех — успешный и др., спех-спешный и др., спеть — спелый и др. С другой стороны, благодаря опрощению словообразовательные суффиксы переходят в разряд непродуктивных. Порой наблюдается и полное их исчезновение, что еще сильнее меняет морфемный состав. Пример: в основах слов стар-ый, добр-ый, которые в современном языке являются непроизводными, не вычленяется суффикс -р-. Этот же суффикс выпал в слове брат.

Этот же суффикс выпал в слове брат.

Причины опрощения

Подверглись опрощению основы слов позор, красный, дворец. Они стали непроизводными потому, что утратили в процессе употребления связь по значению с теми словами, от которых они были когда-то образованы. Примеры: позор — зоркий, красный (цвет) — краса, дворец — двор.

Морфемный состав частей речи изменился из-за фонетических процессов у основ следующих слов: пестрый, весло, усопший. Они потеряли связь с основами, от которых произошли, и перестали выделяться отдельные морфемы (пестрый — писать, весло — везти, усопший — уснувший).

Причины, которые приводят к опрощению, могут действовать одновременно, перекрещиваться. В результате всех этих процессов не совпадают современный и исторический морфемный состав. Например, отсутствие соотносительности между ядро — еда — яд, звук — звон, узы — узел — союз — язык — это результат не только лишь наблюдаемого между данными словами семантического разрыва, но и следствие фонетических изменений, произошедших в их основах.

Переразложение

Переразложение представляет собой перераспределение внутри слова отдельных морфем, которое приводит к тому, что основа (остающаяся производной) в своем составе выделяет иные морфемы. Так, например, живность, горячность имеют суффикс -часть (а не -ость), если говорить о живых словообразовательных связях. Дело в том, что прилагательные, от которых они образованы (живный, горячный), не употребляются в современном языке. Суффикс -ность- по отношению к суффиксу -ость- является производным. Он является сочетанием следующих двух суффиксов: — н, который был отсечен от основы прилагательного, и — ость.

Образование от -ость производного -ность — выражение своеобразного процесса, который сопровождает в русском языке переразложение основ. Он заключается в том, что один словообразовательный элемент поглощается другим, или же в растворении того или иного из них в корне. Например, в основе удилище мы можем выделить суффикс -лищ-, который включает в свой состав другой, -л-. Последний суффикс относится к слову удило, утраченному в современном языке.

Последний суффикс относится к слову удило, утраченному в современном языке.

Переразложение может быть также между корнем и приставкой. Например, в глаголе снять раньше была приставка сн- и следующий за ней корень -я-. Сегодня же это слово членится следующим образом: с-ня(ть).

Значение переразложения

Процесс переразложения обогащает язык тем, что появляются новые словообразовательные модели и аффиксы, становящиеся с течением времени продуктивными. Чаще всего этим путем образуются новые суффиксы: — очк- (кост-очк-а), -инк- (пыл-инк-а), -ность (сущ-ность). Гораздо реже появляются приставки (обез-, небез-, недо-), которые являются результатом слияния двух других приставок (обез-волеть, небез-дарный, недо-смотреть).

Аналогия

К переразложению и опрощению основ очень часто приводят разные виды аналогии. Под последней подразумевается уподобление формам одного слова форм другого, родственного грамматически. Благодаря ей часто подвергается изменению исторический морфемный состав слова. Аналогия — естественный процесс, который наблюдается в языке. Малопродуктивные типы формо- и словообразования в силу ее действия уподобляются определенным продуктивным типам форм и слов. При этом теряется прежняя членимость на морфемы или же их производный характер.

Аналогия — естественный процесс, который наблюдается в языке. Малопродуктивные типы формо- и словообразования в силу ее действия уподобляются определенным продуктивным типам форм и слов. При этом теряется прежняя членимость на морфемы или же их производный характер.

В современном русском языке ряд форм обязан происхождением действию именно аналогии. В частности, это окончания существительных среднего и мужского родаов -ах, -ами, -ом (сел-ах, дом-ах, дом-ами, сел-ам). Они появились в результате действия аналогии форм существительных женского рода (книг-ам — стол-ам, а не стол-ом). Результатом ее стало переразложение основы (вместо книга-м — книгам). Так изменился исторический морфемный состав.

От корня вор- было образовано слово отворить. Это произошло посредством преффикса от-. Данное слово подвергалось влиянию другого — творить. В результате аналогии отворить-творить первая основа подверглась переразложению. Она начала осмысляться как образование, имеющее приставку о-. Так в языке появилась новая база словообразования (при-творить, за-творить, рас-творить и т. д.).

д.).

Усложнение

В некоторых случаях действие аналогии или возникновение слов, которые родственны имеющим непроизводную основу, приводит к усложнению последней. Из-за этого она становится производной, то есть начинает члениться.

Процесс усложнения противоположен рассмотренному нами процессу опрощения. Это превращение в производную основу той, которая ранее была непроизводной. В частности, слово гравюра, заимствованное русским из французского языка, осмыслялось первоначально как непроизводное. Но после того как в системе нашего языка возникли поздние заимствования гравер и гравировать, оно «усложнилось». Это слово сделалось производным. В нем выделяется корень грав-, а также суффикс -ур-. Подобного рода изменениям подверглись многие заимствованные слова. Например, анархия, греческое по происхождению, имело раньше непроизводную основу. Однако из-за того, что в языке были родственные ей анархичный, анархический, анархист и др., она начала делиться. Так образовалась непроизводная основа анарх-, а также суффикс -и j-.

Наложение морфем

Выделяется, кроме названных выше явлений, и наложение морфем. Оно происходит тогда, когда части тех из них, которые сочетаются, совпадают. К примеру, это возможно между основой и суффиксом (динамовец — Динамо + овец; свердловский — Свердловск + ский). Однако наложение не может произойти, если речь идет о корне и приставке (Прииртышье, Заамурье).

Все вышеперечисленные изменения в строении слова (усложнение, переразложение, опрощение) говорят о том, что морфемный состав менялся в процессе исторического развития языка. Все эти изменения изучает этимология. Скажем в заключение несколько слов и о ней.

Этимология

Этимология — учение о происхождении различных слов. Их возникновение может быть установлено с помощью этимологического анализа. Он дает возможность выяснить исторические словообразовательные связи, то, какой была первоначальная морфемная структура у того или иного слова, а также причины, по которым оно претерпело изменения с момента появления.

Gale Apps — Технические трудности

Приложение, к которому вы пытаетесь получить доступ, в настоящее время недоступно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Повторите попытку через несколько секунд.

Если проблемы с доступом сохраняются, обратитесь за помощью в наш отдел технической поддержки по телефону 1-800-877-4253. Еще раз спасибо, что выбрали Gale, обучающую компанию Cengage.

org.springframework.remoting.RemoteAccessException: невозможно получить доступ к удаленной службе [authorizationService@theBLISAuthorizationService]; вложенным исключением является com.zeroc.Ice.UnknownException

unknown = «java.lang.IndexOutOfBoundsException: индекс 0 выходит за границы для длины 0

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBounds(Preconditions.java:64)

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.outOfBoundsCheckIndex(Preconditions.java:70)

в java.base/jdk.internal.util.Preconditions.checkIndex(Preconditions. java:248)

в java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:372)

в java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:458)

в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.populateSessionProperties(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:60)

в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager.java:30)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17)

в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:244)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.

java:248)

в java.base/java.util.Objects.checkIndex(Objects.java:372)

в java.base/java.util.ArrayList.get(ArrayList.java:458)

в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.populateSessionProperties(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:60)

в com.gale.blis.data.subscription.dao.LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.reQuery(LazyUserSessionDataLoaderStoredProcedure.java:53)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupEntitlementsManager.reinitializeUserGroupEntitlements(UserGroupEntitlementsManager.java:30)

в com.gale.blis.data.model.session.UserGroupSessionManager.getUserGroupEntitlements(UserGroupSessionManager.java:17)

в com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.CrossSearchProductContentModuleFetcher.getProductSubscriptionCriteria(CrossSearchProductContentModuleFetcher.java:244)

на com.gale.blis.api.authorize.contentmodulefetchers.

framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215)

com.sun.proxy.$Proxy151.authorize(Неизвестный источник)

com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61)

com.gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65)

com.gale.apps.controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57)

com.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22)

jdk.internal.

framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:215)

com.sun.proxy.$Proxy151.authorize(Неизвестный источник)

com.gale.auth.service.BlisService.getAuthorizationResponse(BlisService.java:61)

com.gale.apps.service.impl.MetadataResolverService.resolveMetadata(MetadataResolverService.java:65)

com.gale.apps.controllers.DiscoveryController.resolveDocument(DiscoveryController.java:57)

com.gale.apps.controllers.DocumentController.redirectToDocument(DocumentController.java:22)

jdk.internal.

springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:808)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963)

org.

springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod (RequestMappingHandlerAdapter.java:895)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.RequestMappingHandlerAdapter.handleInternal (RequestMappingHandlerAdapter.java:808)

org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMethodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:87)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch(DispatcherServlet.java:1067)

org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:963)

org. springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227)

org.apache.catalina.

springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:1006)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doGet(FrameworkServlet.java:898)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:626)

org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(FrameworkServlet.java:883)

javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:733)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:227)

org.apache.catalina. core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.

core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.apache.catalina.filters.HttpHeaderSecurityFilter.doFilter(HttpHeaderSecurityFilter.java:126)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:67)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java:100)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.servlet.resource.ResourceUrlEncodingFilter.doFilter(ResourceUrlEncodingFilter.java:67)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.RequestContextFilter.doFilterInternal (RequestContextFilter.java:100)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org. apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

com.gale.common.http.filter.SecurityHeaderFilter.doFilterInternal(SecurityHeaderFilter.java:29)

org.

apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

com.gale.common.http.filter.SecurityHeaderFilter.doFilterInternal(SecurityHeaderFilter.java:29)

org. springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.

springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:102)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org. owasp.validation.GaleParameterValidationFilter.doFilterInternal(GaleParameterValidationFilter.java:97)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64)

org.

owasp.validation.GaleParameterValidationFilter.doFilterInternal(GaleParameterValidationFilter.java:97)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:126)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.access$000(ErrorPageFilter.java:64)

org. springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java:93)

org.

springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter$1.doFilterInternal(ErrorPageFilter.java:101)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.springframework.boot.web.servlet.support.ErrorPageFilter.doFilter(ErrorPageFilter.java:119)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal (FormContentFilter.java:93)

org. springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:96)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.

springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.boot.actuate.metrics.web.servlet.WebMvcMetricsFilter.doFilterInternal (WebMvcMetricsFilter.java:96)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain. java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:201)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.

java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal (CharacterEncodingFilter.java:201)

org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:117)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:189)

org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:162)

org. apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)

org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)

org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)

org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)

org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)

org.

apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:202)

org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:97)

org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:542)

org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:143)

org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:92)

org.apache.catalina.valves.AbstractAccessLogValve.invoke(AbstractAccessLogValve.java:687)

org. apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357)

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)

org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)

org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)

org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707)

org.apache.

apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:78)

org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:357)

org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:374)

org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)

org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:893)

org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1707)

org.apache. tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)

org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)

java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)

tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1128)

java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:628)

org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)

java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:834)Основы морфологии – Морфемы – ALIC – Анализ языка в контексте

Урок 1

Морфемы

[теги: морфология, грамматика, история английского языка]

Морфема — наименьшая единица грамматического или семантического значения в языке. Морфема отличается от фонемы тем, что, хотя фонема является наименьшей значимой единицей звука в языке, сами по себе /p/ или /m/ не имеют грамматического или семантического значения. Чтобы иметь такое значение, оно должно быть объединено с другими фонемами в морфему.

Рассмотрим следующие слова: , мальчик , бежит и неудачник . Первые два из этих примеров — и мальчик — являются морфемами, потому что их невозможно разделить на более мелкие единицы грамматического или семантического значения. Например, мы не можем разделить мальчика на более мелкие единицы, такие как b- или -oy. То же самое верно для . Слово заменяет , однако его можно разделить на две меньшие единицы: запустить и – с . Каждый из них имеет особое значение. Run имеет семантическое значение «быстро передвигаться пешком», а – s имеет грамматическое значение «глагол настоящего времени в 3-м лице единственного числа». Таким образом, run состоит из двух морфем: run и – s . Слово невезучий можно разделить на три морфемы: ип -, удача и – у .

Каждый из них имеет особое значение. Run имеет семантическое значение «быстро передвигаться пешком», а – s имеет грамматическое значение «глагол настоящего времени в 3-м лице единственного числа». Таким образом, run состоит из двух морфем: run и – s . Слово невезучий можно разделить на три морфемы: ип -, удача и – у .

Вот вопрос про морфемы созданные в H5P

(Примечание. Как видно из двух последних примеров, слова и морфемы — это не одно и то же. Слово может состоять из одной или нескольких морфем).

Приведенные выше примеры показывают, что существуют различные типы морфем:

- Свободные морфемы могут стоять сами по себе как слова; они не должны быть присоединены к другим морфемам. Примеры: , мальчик , бег и удача .

- Связанные морфемы не могут существовать сами по себе, но должны быть связаны с другими морфемами.

Примеры: – s , un – и – y .

Примеры: – s , un – и – y .

Связанные морфемы часто являются аффиксами . Это общий термин, который включает префиксов , которые добавляются к началу слов, например re – и un -, и суффиксов , которые добавляются к концам слов, например – s и – нес ; в некоторых языках также есть инфиксы , которые добавляются в середину слов, но в современном английском они встречаются редко.

Связанные морфемы далее делятся на два подтипа:

- Словообразовательные морфемы изменяют значение или часть речи слова (т. е. это морфемы, посредством которых мы «производим» новое слово). Примеры: un -, что придает отрицательное значение слову, к которому оно добавляется, – y , что превращает существительные в прилагательные, или – ness , который превращает прилагательные в существительные.

- Инфлективные морфемы добавляют грамматическую информацию к слову, например – s on run , что говорит нам о том, что это глагол настоящего времени в третьем лице единственного числа, или – s on boys , что говорит нам, что есть более одного мальчика.

Есть восемь словоизменительных суффиксов, часто называемых просто «изменениями» в английском языке:

- -s у глаголов: 3-е лицо sg, настоящее время (он бежит, она идет)

- -ed к глаголам: прошедшее время: (я шел, они присоединялись)

- -ing к глаголам: поступательное (я шел; они присоединялись)

- -en к глаголам: причастие прошедшего времени (меня били; она съеден)

- -s на существительные: множественное число (мальчики, книги)

- -s на существительные; притяжательный (мальчишеский, книжный)

- -er у прилагательных: сравнительная (быстрее, медленнее)

- -est у прилагательных: превосходная степень (самый быстрый; самый медленный)

Некоторые из этих склонений фонологически похожи, но не смешиваются. — s на конце глаголов 3-го лица единственного числа, the – s множественного числа на существительных и -‘ s притяжательное окончание совпадают чисто по совпадению. Кроме того, не путайте флективное окончание – ing , используемое для придания глаголам прогрессивности («Я пою») с производной морфемой – ing , используемой для превращения глаголов в существительные («Пение – это весело»). Они звучат одинаково, но используются по-разному. Наконец, не позволяйте правописанию сбить вас с толку. Мы обозначаем притяжательное множественное число в правописании, добавляя апостроф в конце слова (например, 9).0032 мальчиков’ ), но единственным флективным окончанием здесь является s-множественное число. Апостроф — это просто орфографическое соглашение.

— s на конце глаголов 3-го лица единственного числа, the – s множественного числа на существительных и -‘ s притяжательное окончание совпадают чисто по совпадению. Кроме того, не путайте флективное окончание – ing , используемое для придания глаголам прогрессивности («Я пою») с производной морфемой – ing , используемой для превращения глаголов в существительные («Пение – это весело»). Они звучат одинаково, но используются по-разному. Наконец, не позволяйте правописанию сбить вас с толку. Мы обозначаем притяжательное множественное число в правописании, добавляя апостроф в конце слова (например, 9).0032 мальчиков’ ), но единственным флективным окончанием здесь является s-множественное число. Апостроф — это просто орфографическое соглашение.

Существует еще одно окончательное различие между различными видами морфем:

- содержательные морфемы , которые имеют ясное семантическое значение (например, книга , удача , un 90 3 90 9033 -, – )

- функциональные морфемы , которые включают все флективные морфемы типа – s и – ed , но также включают свободные морфемы, такие как , из , с , и , но и другие подобные слова.

Примеры: – s , un – и – y .

Примеры: – s , un – и – y .