Памятка учителю «Фонетический разбор слова»

Фонетический разбор слова.

Зачем младшему школьнику знания об устройстве и закономерностях звуковой стороны языка?

Знакомство со звуковой стороной языка является необходимой предпосылкой успешного воспитания и обучения младшего школьника. Фонетические знания и умения способствуют формированию всех 4 видов речевой деятельности: понимания, говорения, чтения и письма. Чтобы адекватно воспринимать слышимую речь, нужно иметь развитый фонематический слух, благодаря которому мы различаем слова по их звучанию. Кроме того, развитые фонетические способности позволяют нам проникать за пределы первоначального значения слова: по интонации речи улавливать смысл, который говорящий вкладывает в то, о чём нам сообщает(одобрение, негодование…).

Фонетические знания

и умения необходимы не только для понимания речи, но и для обучения говорению.

Это произносительные нормы, соблюдение которых необходимо для того, чтобы

коммуникативная деятельность происходила без помех.

О значении

фонетических знаний и умений в обучении первоначальному чтению и письму

написано много. К.Д. Ушинский придавал принципиальное значение ознакомлению со

звуковой стороной языка как основе обучения грамоте. Без фонетики нельзя

научить лексике, грамматике, морфемике. Хорошая фонетическая подготовка- основа

преемственности в обучении языку между младшими и средними классами.

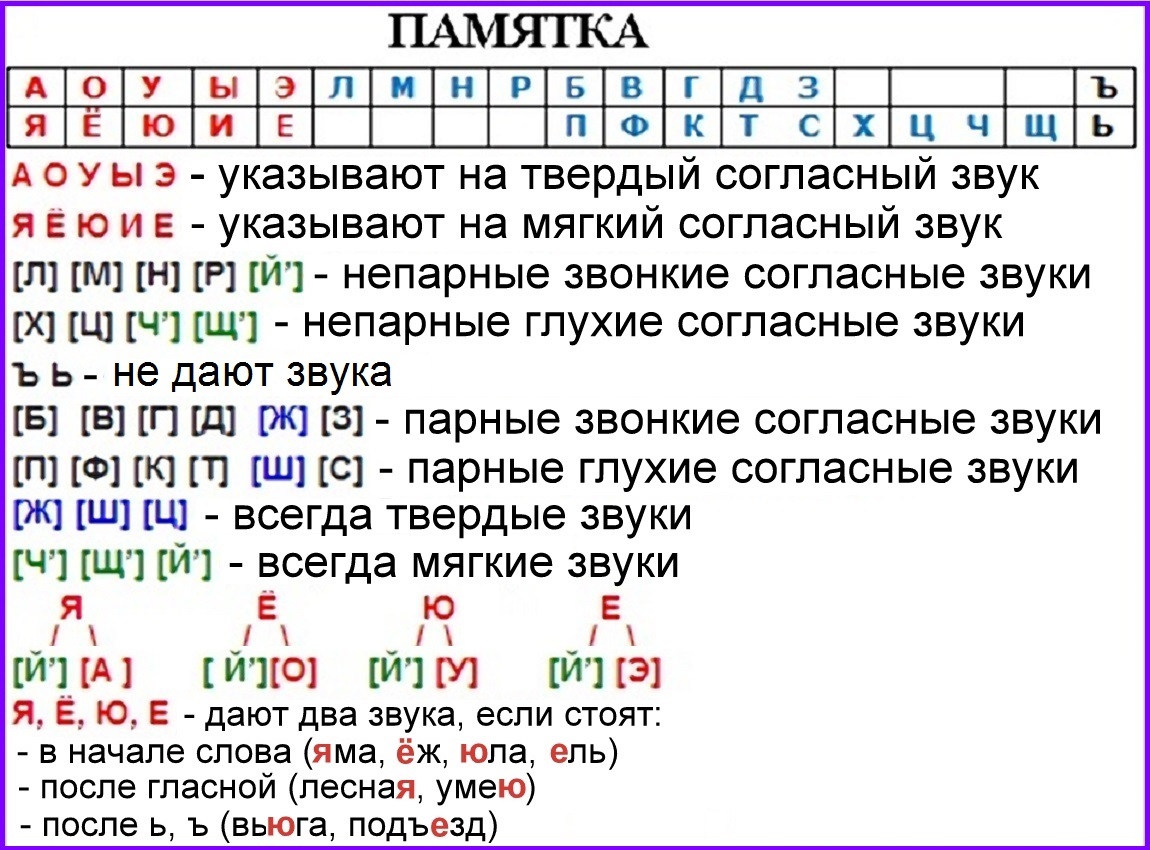

Фонетические ошибки являются самыми стойкими и трудно преодолимыми. Не только

младшие школьники, но и ученики средних и старших классов не различают твёрдые

и мягкие согласные, не слышат звук [й ,], когда он «замаскирован» в

буквенной форме слова, ошибаются в определении ударного слога, не умеют

вычленить звук из слова и произнести его изолированно, допускают ошибки

характеризуя звуки (гласный-согласный, звонкий-глухой…). Что же нужно для того

, чтобы узнать звук? Всего лишь услышать его. Почему же тогда так

устойчивы фонетические ошибки у учащихся с вполне нормальным слухом? Звук

невидим, мгновенен.

Как только ребёнок

начинает обучаться в школе, он чётко говорит: «Звуки мы произносим и слышим, а

буквы пишем и видим». И в это же время, он как раз перестает слышать звуки. С

появлением в опыте ребёнка букв взамен мгновенного и невидимого звука он

приобретает надёжный ориентир: «Написано пером — не вырубишь топором».

Возникает естественное стремление опереться на представление написанного слова

при работе с ним. В результате ориентации на букву фонетика утрачивает свой

предмет. Остаются разговоры о звуках, а сами звуки порой полностью отсутствуют

в опыте учащихся, так как они их не слышат. Знания по фонетике должны

опираться на реальное слышание слова. Вне звуковой оболочки нет языка, а

буквы- искусственная «одежда» слова, изобретение человека.

Как же первоначально знакомить учащихся со звуками человеческой речи?

Учитель говорит о

том, что нас окружают различные предметы, которые из чего-то сделаны стол из

дерева, тетрадь – из бумаги… А из какого «материала» сделаны слова? Дети,

обычно, отвечают из букв. Услышав от учеников, что слова сделаны из букв, учитель

должен уточнить, что из букв «сделаны» только написанные слова. А слова,

которые человек произносит , «сделаны» изчего-то другого. Из чего же? И всегда

находится первоклассник, который знает, что произносим мы звуки. Чтобы все дети

поняли , о чём идёт речь, необходимо показать, что слова состоят не из любых

звуков, а из звуков человеческой речи. Учитель стучит карандашом по столу и

просит послушать.

Начальный и

основополагающий момент в обучении фонетике — формирование способов звукового

анализа. Осознанным это действие может стать только в том случае , если

одновременно с самим действием учащиеся будут осваивать способы контроля за

правильностью выполнения действия. Например, если ребёнок допускает

ошибку в выделении звука.

Например, если ребёнок допускает

ошибку в выделении звука.

В слове ЗИМА учащийся называет звук [з] твёрдым.

— Проверь, правильно ли ты вычленил первый звук в слове ЗИМА? Что нужно сделать, чтобы узнать отдельный звук? Нужно произнести всё слово , протягивая звук, и послушать себя. (Ученик пытается тянуть звук [з ], учитель своим произношением старается подсказать ему, как будет звучать всё слово с этим звуком: [зыма ])

-Произнеси ещё раз всё слово, протягивая в нём первый звук, и слушай себя([ з,з,з,з,з,има ]).

-Так какой первый звук? Скажи его…

Умение вычленять звуки в словах и определять их последовательность становится способом действий для учеников, если в самом начале своего формирования оно складывается осознанно и целенаправленно , а ученик не только осваивает определённую последовательность операций , но и приобретает способность контролировать и оценивать свои действия.

В русском языке

есть несколько звуков , которые не тянутся (взрывные согласные) [б] , [п], [д]

, [т], [г], [к] и их мягкие пары. Если звук не тянется , его следует

интонационно подчеркнуть силой голоса, повторами [ кккот ]. Следует демонстрировать

как искажается слово, если хоть один из звуков назван неверно, чтобы научить

детей контролировать себя в момент вычленения звуков. Способ звукового анализа

, который обеспечивает действительное оперирование звуками, не подменяя их

буквами – это протяжное (или акцентрированное) произнесение каждого звука в

полном слове, при котором каждый звук становится отчётливо слышимым. Такая

организация работы позволяет задать вопрос учащимся : «Что нужно сделать, чтобы

правильно найти звук?». При этом не надо описывать действия, гораздо

эффективнее будет попытка ученика произнести слово так, чтобы слышимым стал

контрольный звук. Уместно и требование проверить, верно ли найден звук. Способ

проверки – произношение целого слова с выделенным звуком.

Если звук не тянется , его следует

интонационно подчеркнуть силой голоса, повторами [ кккот ]. Следует демонстрировать

как искажается слово, если хоть один из звуков назван неверно, чтобы научить

детей контролировать себя в момент вычленения звуков. Способ звукового анализа

, который обеспечивает действительное оперирование звуками, не подменяя их

буквами – это протяжное (или акцентрированное) произнесение каждого звука в

полном слове, при котором каждый звук становится отчётливо слышимым. Такая

организация работы позволяет задать вопрос учащимся : «Что нужно сделать, чтобы

правильно найти звук?». При этом не надо описывать действия, гораздо

эффективнее будет попытка ученика произнести слово так, чтобы слышимым стал

контрольный звук. Уместно и требование проверить, верно ли найден звук. Способ

проверки – произношение целого слова с выделенным звуком.

Как объяснить различие между гласными и согласными звуками.

Объясняя различие

между гласными и согласными, обычно учителя используют такие формулировки:

звуки, при произнесении которых струя воздуха проходит во рту свободно, не

встречая во рту никакой преграды, называются гласными; звуки, при произнесении

которых струя воздуха встречает во рту преграды, называются согласными.

Другое объяснение. «Гласные – ртораскрыватели. Чем громче их произносим, тем шире раскрываем рот. Согласные – ртосмыкатели. Чем громче их надо произнести, ем плотнее надо сжать рот… Произнесите сначала тихонько, а потом громко: а! А! Заметили, что ротво втором случае хочет шире открыться? Произнесите сначала тихонько, а затем громче: с! С! Заметили: когда громче, то язык стремится плотнее примкнуть к зубам.»

Развитие речевого

слуха также связано с формированием умения характеризовать согласные по их

словоразличительным качествам. В русском языке функцию словоразличения

выполняет звонкость – глухость и твёрдость – мягкость. Для того, чтобы

научиться характеризовать согласные по этим признакам, учащиеся должны осознать

их. Лучше всего эти качества звуков выделяются при сопоставлении пар слов, в

которых единственным различителем лексического значения является именно это

подлежащее выделению свойство: «Если два разных звука встречаются в одном и том

же окружении, но в двух разных словах , то это два полноценных, настоящих

различителя слов.

Парные по звонкости – глухости согласные по характеру артикуляции практически идентичны и отличаются лишь наличием – отсутствием голоса, то произнесённый шёпотом звонкий шумный воспринимается как парный ему глухой.

ИГРА.

Учитель подзывает ученика и ему на ухо шёпотом говорит слово со звонким шумным согласным ЖАР , а затем говорит детям:

-Я сказала на ухо слово. Он сейчас вам его назовёт , но очень тихо, шёпотом. Какое слово вы услышали?

Дети назовут слово ШАР. Ученик громко называет слово.

Широко используется

приём определения звонкости – глухости согласных путём прикладывания руки к

горлу (или произнесения звука с заткнутыми ушами), особенно при определении

звонкости – глухости непарных согласных, не имеющих оппозиции по этому

признаку: Ц,Х,Щ. Помочь закрепить умение различать словоразличительные качества

согласных могут игры со звуками.

ИГРА «ВНИМАТЕЛЬНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ»

На учительском столе лежат различные предметы. Среди них те, названия которых начинаются на один и тот же звук. Задание:- Вы пришли в магазин. Ваши родители заплатили за игрушки название которых начинается на звук [м]. Эти игрушки вы можете взять, но не ошибитесь, не берите неоплаченную игрушку.(матрёшка, машина, мышка, мяч, мишка)

Одна из трудностей в работе со звуками заключается в том, что от произнесения слова как верного, так и неправильного, никаких следов не остаётся. Поэтому, чтобы зафиксировать звучащее слово, не используя буквы, используют схемы, модели, условные знаки. Э то использование в обучении грамоте стало традиционным. В последующем обучении о них забывают, считают лишним. Между тем применение небуквенных средств помогает остановить выделенный звук, осознать различие между буквой и звуком.

Работа со схемами

начинается, когда первоклассники учатся делить слова на слоги и находить

ударный слог. Слоговая схема вводится одновременно с формированием самого

понятия о слоге.

Слоговая схема вводится одновременно с формированием самого

понятия о слоге.

СЛОГ— минимальная произносительная единица. Деление на слоги происходит естественно, без особых затруднений. Просто надо создать ситуацию, когда происходит неосознанное произнесение слова по слогам. Эта ситуация моделируется в игре «На стадионе».

Болельщики, когда хотят , чтобы хоккеисты забили гол кричат слово: ШАЙ-БУ. Кричат слово по слогам. Слоги — это такие кусочки, на которые делятся слова но всё равно его можно узнать на слух.

Когда команда забивает гол, болельщики кричат : [МА-ЛА-ЦЫ]. При произнесении слова по слогам нельзя произносить его так , как оно пишется. Должно сохраняться орфоэпическое произношение слова. Теперь, когда вы захотите разделить слово на слоги, представьте, что вы болельщики на стадионе и кричите (только негромко) это слово игрокам. Тогда оно само разделится на слоги. Показываются схемы:

1) 2)

-Какая схема к какому слову подходит?

-Чаще

всего учителя навязывают детям неверное членение на слоги из боязни, что верное

деление может помешать им впоследствии членить слово на морфемы и правильно

переносить слова (ку- сты, а не кус-ты). Это отучает детей верить слуху.

Это отучает детей верить слуху.

Так как в каждом слоге есть «ртораскрыватель» (гласный) стоит подложить руку под подбородок, на каждом гласном будет открываться рот, а подбородок касаться руки. Так можно проверить верно ли мы сосчитали слоги. Одновременно проходит работа по нахождению ударного слога. Для того, чтобы облегчить нахождение ударного слога, предлагается «позвать» или «спросить» слово, т. е. такое произношение при котором акцентрируется ударный слог. Есть ещё один приём – это последовательное перемещение ударения в слове со слога на слог. Этому способствует игра «Русский, польский и французский».

-Ударение

в русском языке может падать на любой слог, а есть такие языки, где ударение

падает всегда на один и тот же слог. Например, во французском языке ударение

падает всегда на последний слог: пальто’, в польском – на

предпоследний: Ви’сла. Поэтому французы, когда учатся говорить по-

русски, часто произносят русские слова на французский лад: во всех словах

делают ударным последний слог. Например, вместо бы’стро говорят быстро’. Итак:

Вас пригласили сниматься в кино, предстоит сыграть роль француза, который плохо

говорит по- русски: все слова произносит с ударением на последнем слоге.

Прочитайте слова с доски так как их прочитает француз: щука’, курица’,

кукушка’, муха’, рыба’, бочка’.

Другой сыграет роль польки, она прочитает эти же слова с ударением на

предпоследнем слоге. Это сопровождается с показом соответствующих схем.

Например, вместо бы’стро говорят быстро’. Итак:

Вас пригласили сниматься в кино, предстоит сыграть роль француза, который плохо

говорит по- русски: все слова произносит с ударением на последнем слоге.

Прочитайте слова с доски так как их прочитает француз: щука’, курица’,

кукушка’, муха’, рыба’, бочка’.

Другой сыграет роль польки, она прочитает эти же слова с ударением на

предпоследнем слоге. Это сопровождается с показом соответствующих схем.

А можно игру на определение ударного слога при помощи вопросительной интонации провести так:

Одному ряду раздать картинки с изображением зверей, а другому слоговые схемы с ударением на разных слогах. Ученик берёт схему, которая, как он считает, соответствует картинке. Подходит к этому ученику и спрашивает, выделяя ударный слог: ТЫ ЛИСА’? Если схема подходит, то выбранный ученик говорит: «Да, я лиса. Давай дружить». Дети берутся за руки и выходят к доске.

Применение

звуковых схем помогает совершенствовать фонетические знания и умения учащихся,

так как создаёт предпосылки для активизации познавательной деятельности

учащихся на уроках русского языка. Чем более конкретный характер имеет звуковая

модель, тем труднее подобрать к ней слова. Важно привлекать детей к оценке

правильности выбранных слов. Причём ученик не только принимает или «бракует»

слово, но и объясняет, в чём ошибка товарища. Например:

Чем более конкретный характер имеет звуковая

модель, тем труднее подобрать к ней слова. Важно привлекать детей к оценке

правильности выбранных слов. Причём ученик не только принимает или «бракует»

слово, но и объясняет, в чём ошибка товарища. Например:

+ + Лена, Витя, Вера, Дима, Нина, Юра, Зина.

— —

Контролёр принимает у детей слова и не пропускает слово ВИТЯ, т. к. первый слог соответствует, а второй нет.

Со

звуковыми схемами можно проводить самые разнообразные упражнения. Даны 3 схемы

и 3 слова. Дети определяют, какой из моделей соответствует каждое слово, при

этом среди моделей есть такая, которая не подходит ни к одному слову. Ученики

находят эту схему и составляют нужную. Можно расселять животных в их квартиры

(схемы) или исправляют ошибки литературных героев.

Ученики

находят эту схему и составляют нужную. Можно расселять животных в их квартиры

(схемы) или исправляют ошибки литературных героев.

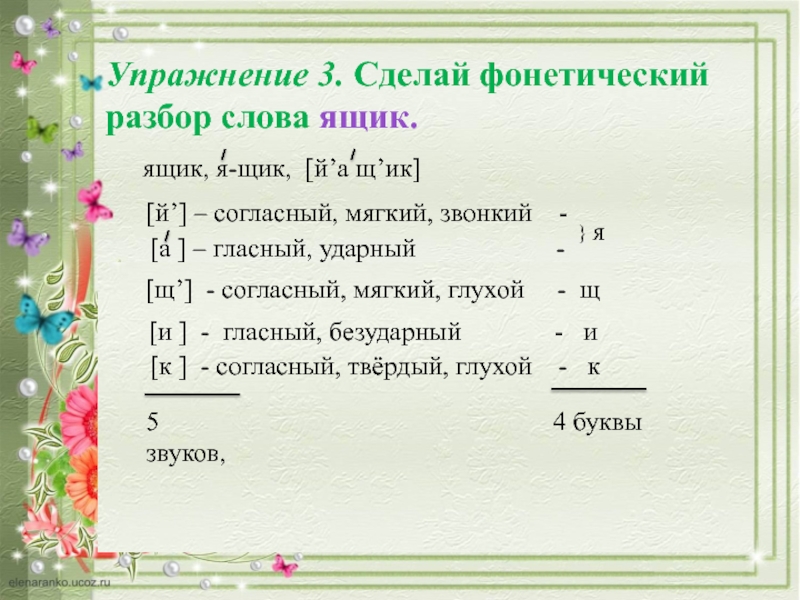

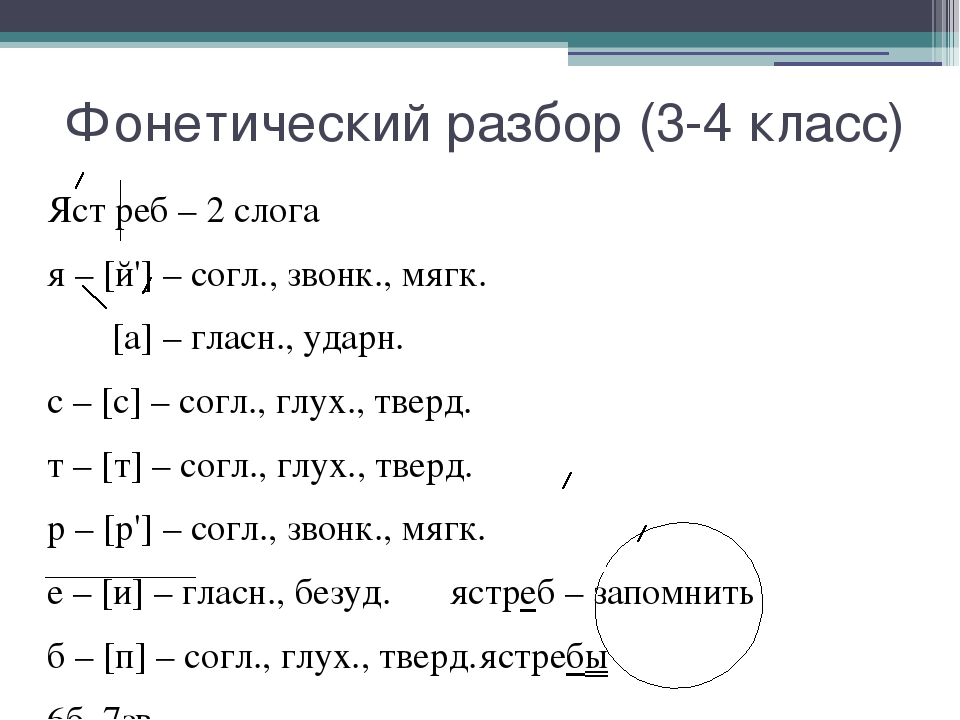

Звуковой анализ слова.

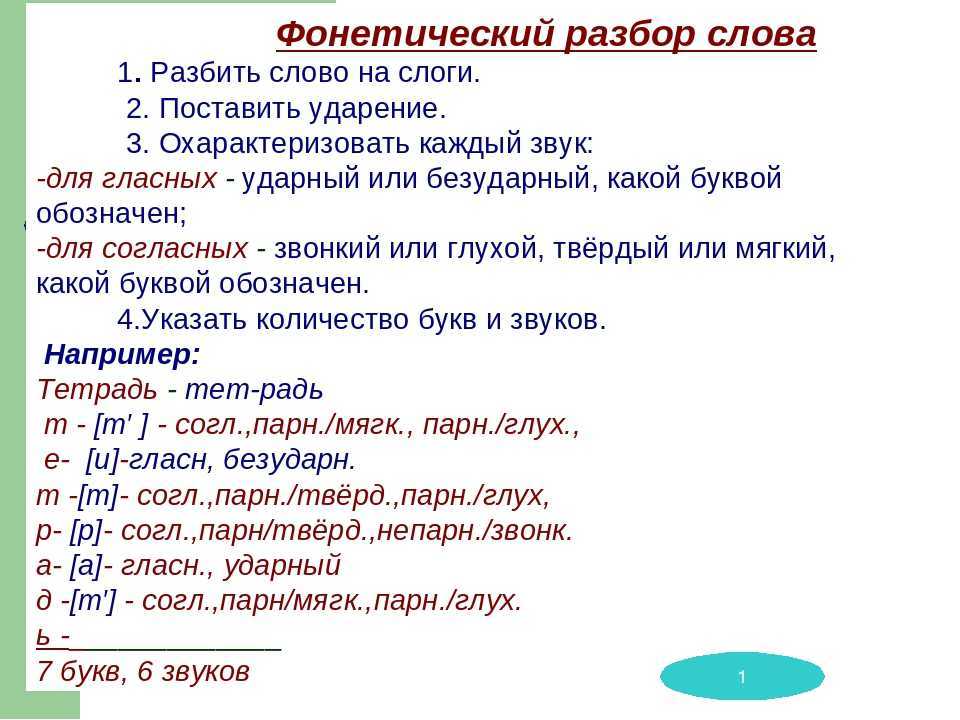

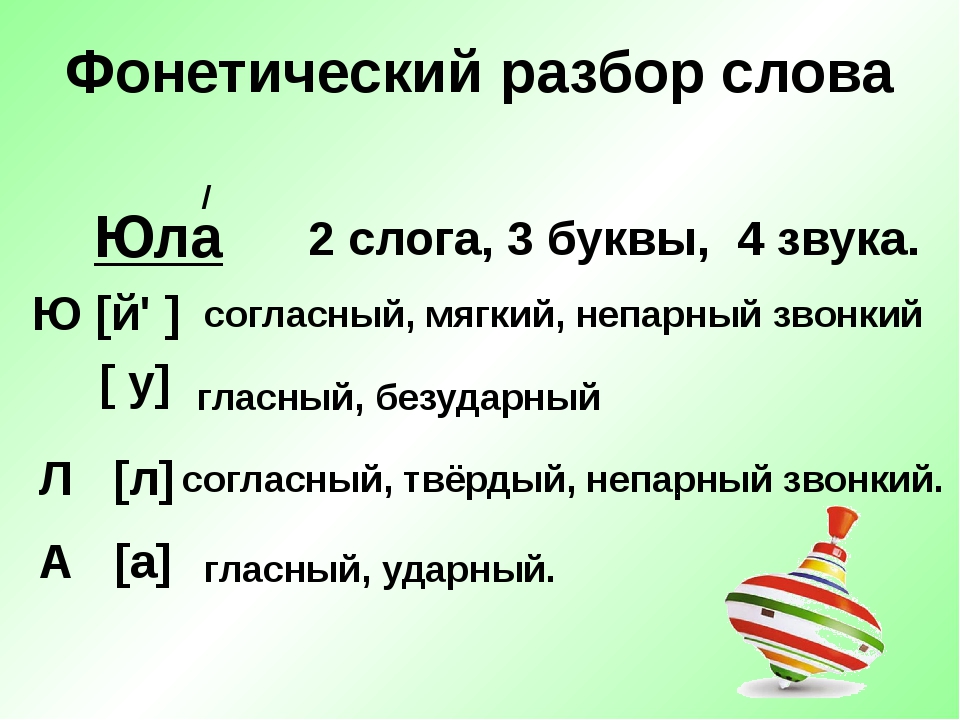

Основной вид упражнений, развивающий фонетические способности ученика- фонетический разбор. Их 2: фонетический (звуковой) и фонетико- графический (звуко- буквенный) .

Цель первого – характеристика звуковой структуры слова без обращения к буквам.

Цель второго- выяснение соотношения звуковой структуры слова с буквенным обозначением.

Звуковой разбор выполняют в подготовительный

период обучения грамоте. Этот вид говорит о том , что со звуками

можно работать и без букв. Как проводить звуковой анализ так, чтобы

он помогал ученику выполнять те действия, которые

необходимы для действительного вычленения звуков из слова и определения их

последовательности. Если мы хотим добиться, чтобы ученик реально оперировал

звуками, т. е. развивался его фонематический слух, надо проводить в

определённой последовательности:

е. развивался его фонематический слух, надо проводить в

определённой последовательности:

1)Скажи и послушай слово.

2)Найди ударный слог и произнеси слово по слогам.

3)Протяни первый звук в целом слове, назови его и охарактеризуй.

4) Обозначь выделенный звук условным значком.

5)Аналогично далее.

6)Проверь, получилось ли слово.

Содержание этих операций.

1)Скажи и послушай слово. Ученик вслух произносит слово, которое он будет разбирать. Учитель добивается, чтобы слово было произнесено как предписывают нормы литературного языка. Иначе может получиться , что учитель и ученик будут разбирать разные слова. Например, [марос ] – учитель, [ мароз] – ученик. Ошибки возможно связаны с особенностями произношения или стремлением приблизить звучание слова к его написанию. Исправить орфоэпическую ошибку учитель должен до того, как ученик приступит к разбору.

2)Найди

ударный слог и произнеси слово по слогам.

Характеристика гласных звуков включает в себя указание на ударность или безударность, поэтому имеет смысл находить ударный слог в начале разбора. Ученик дважды прозносит слово: первый раз- целиком (со звательной или вопросительной интонацией), затем по «кусочкам»(скандируя) , т.е. по слогам.

3)Протяни первый звук в полном слове, назови его и охарактеризуй. Звук протягивается (акцентируется) в составе полного слова, подсказывает ученику средство контроля за правильностью выполнения действия. После того, как ученик назвал нужный звук , т. е. произнёс его изолированно, максимально приближая к звучанию в полном слове , он характеризует звук: о гласном говорит, ударный он или безударный, а о согласном – какой он (сначала- твёрдый или мягкий, затем- глухой или звонкий).

4)Обозначь выделенный звук

условным значком. Эта запись звуков помогает «удержать» звук. На начальном

этапе звуковая схема даётся ученикам в готовом виде, до того, как они приступят

к звуковому анализу. Это опора, служит средством контроля . Например: ПИЛА

Это опора, служит средством контроля . Например: ПИЛА

— модель показывает, что в слове 4 звука

— слоговая модель с указанием ударного слога

— — звуковая модель, на которой согласные охарактеризованы по твёрдости- мягкости

— звуковая модель, показывающая также звонкость- глухость

6)Проверь получилось ли слово. Хотя все вычленялись из целого слова, а значит правильность контролировалась Стоит ещё раз «прочитать» всё слово, чтобы убедиться не исказилось ли звучание слова.

Рассмотрим слово КОНЬ.

-Послушайте, какое слово мы будем разбирать: [кон’ ]

Ученик у доски.

-Произношу

слово: [ кон’ ]. В слове один слог.

Ищу первый звук: [ккккон’ ]. Звук [к ], он согласный, твёрдый, глухой, обозначаю его на схеме.

Ищу второй звук: [коооон’ ] . Второй звук гласный, обозначаю его на схеме.

Ищу третий звук: [кон’н’н’н’ ]. Это звук [н’ ], он согласный, мягкий, звонкий.

Проверяю, получилось ли слово , читаю [кон’ ].

Преобразование собственно звукового разбора в звуко-буквенный требует дополнения одним пунктом: какой буквой обозначается каждый звук и почему?

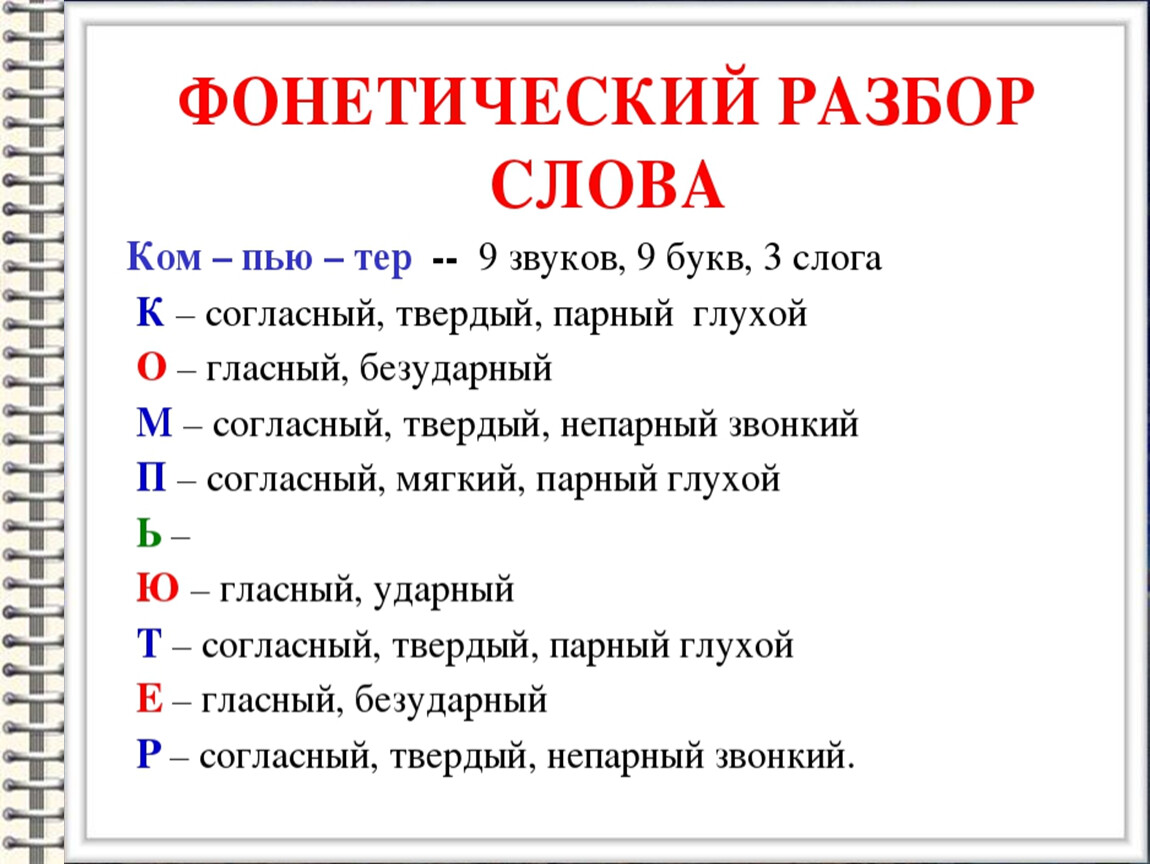

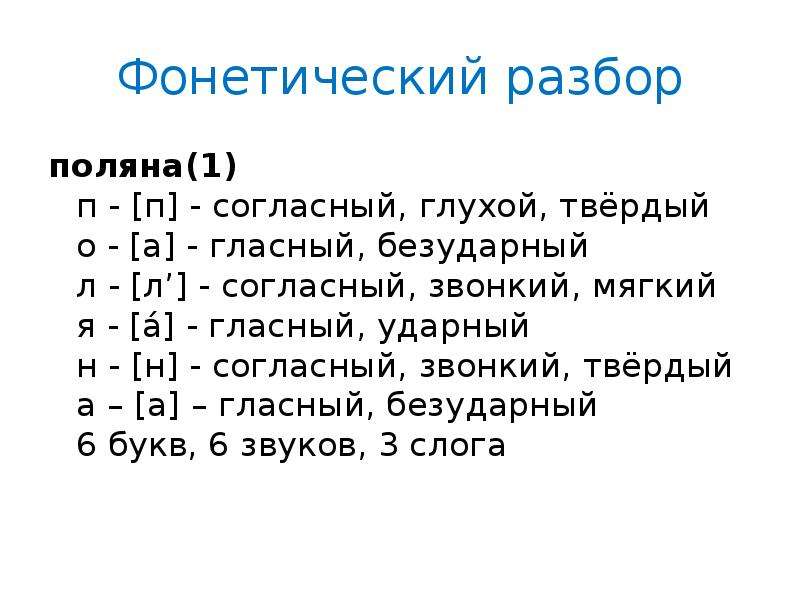

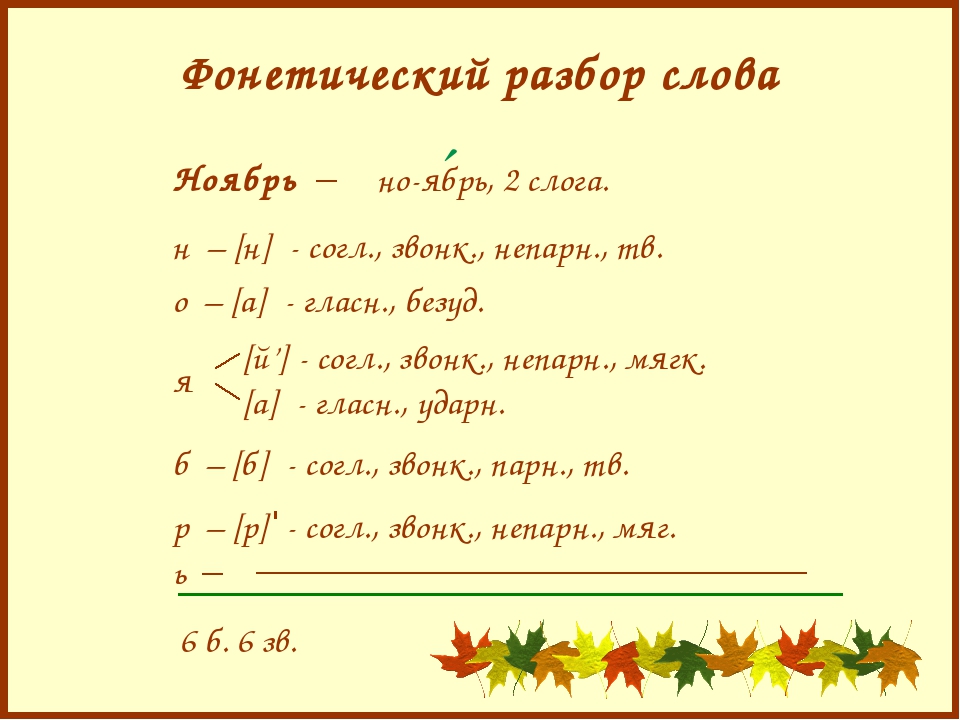

Фонетико- графический разбор.

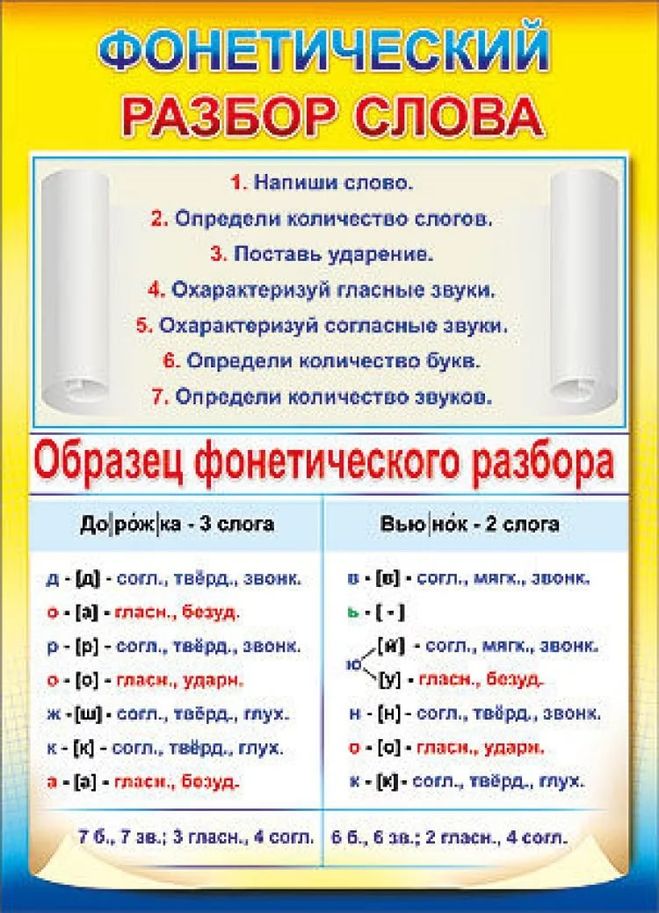

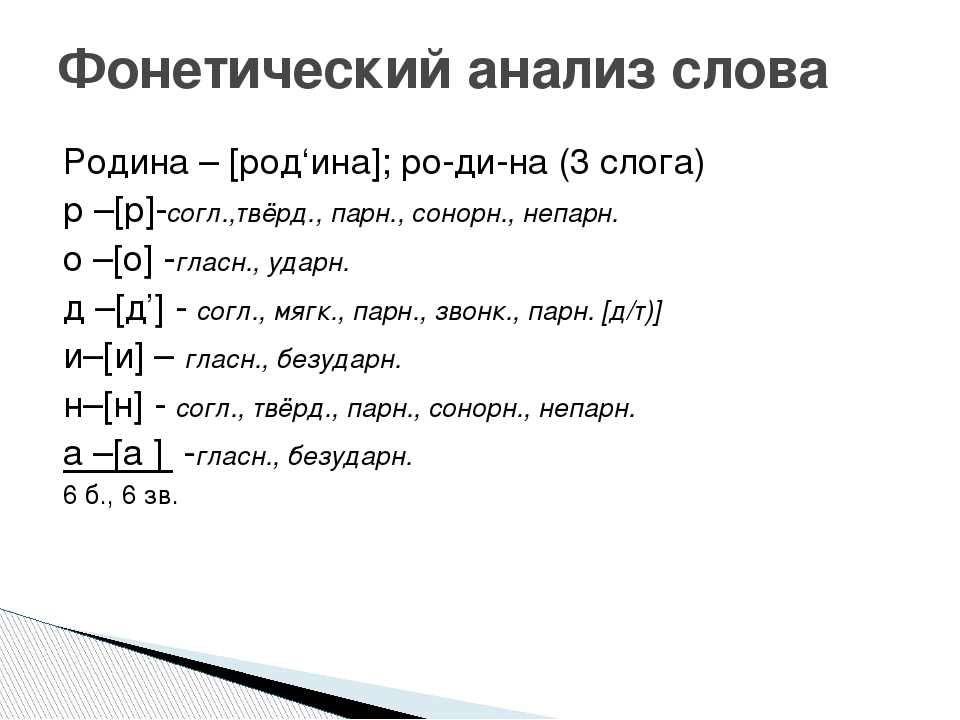

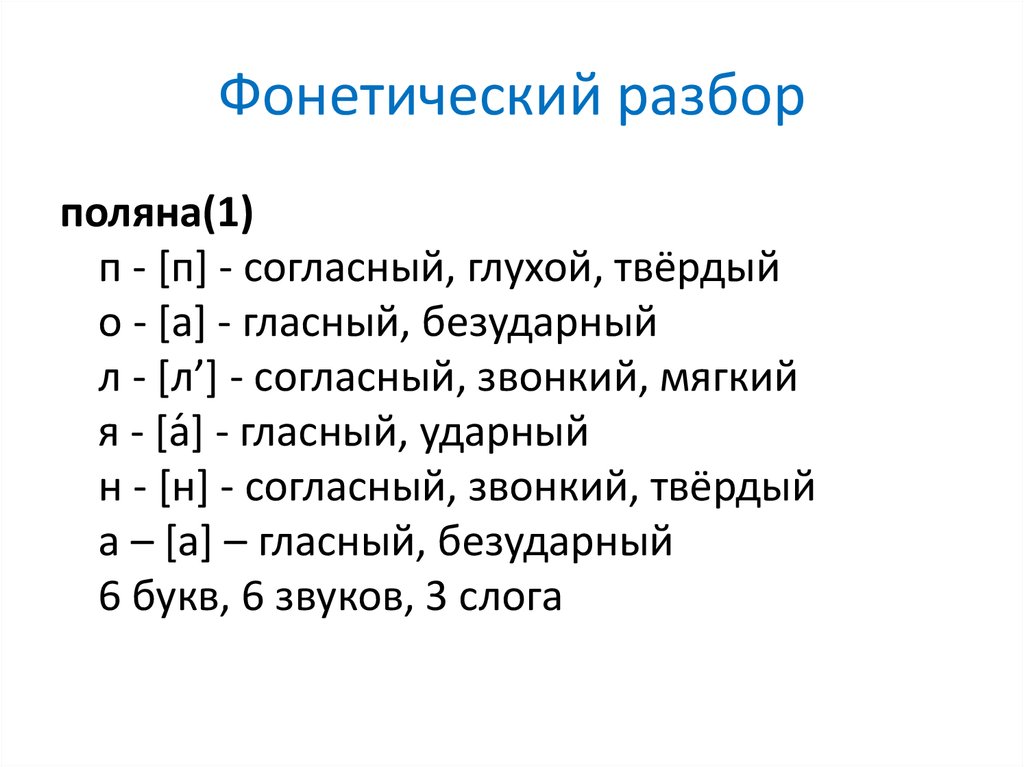

Это – один из видов звуко- буквенного анализа. В отличие собственно звукового разбора он имеет целью выяснение соотношения звуков и букв в слове. Чаще всего предлагается такой план проведения звуко- буквенного анализа:

1)Сколько в слове слогов, какой по счёту ударный?

2)Сколько

в слове звуков и букв? (Если букв больше, то почему).

3)Сколько гласных звуков, сколько согласных?

4)Охарактеризуйте каждый звук. Какой буквой обозначается каждый звук на письме?

В данном анализе видна количественная характеристика. Для развития фонематического слуха важна качественная характеристика.

Последовательность фонетико- графического анализа и его результата видны в записи , которую оформляет ученик. Например:

[с’] — с [ д] — д [й ‘ ] —

[ э ] — е [ р] — р [ э] — е

[ м’ ] — м [у ] — у [ л’] — л

ь [ з’]- — з ь

семь [ й’’] — ель

[ а ] — ья

друзья

Такая

запись показывает анализ от звуков к букве. Левый столбик показывает, что дети

сначала слушают слово и вычленяют звук, затем во втором столбике даётся

характеристика звука, помещая условный знак, который занимает меньше времени,

чем запись. Только после этого помещается буква, которой он обозначается

(третий столбик). Запись комментируется:

Левый столбик показывает, что дети

сначала слушают слово и вычленяют звук, затем во втором столбике даётся

характеристика звука, помещая условный знак, который занимает меньше времени,

чем запись. Только после этого помещается буква, которой он обозначается

(третий столбик). Запись комментируется:

— В слове [С’ЭМ’] первый звук [С’С’С’ЭМ’]- [С’], он согласный мягкий глухой. Второй звук [С’ЭЭЭМ’] – [ Э], он гласный. Следующий звук [С’ЭМ’М’М’] –[ М’], согласный мягкий звонкий. Первый звук [С’] обозначается буквой ЭС, второй- гласный [Э] обозначаю буквой Е, так как гласный находится после мягкого согласного, последний звук [М’] обозначаю двумя буквами: ЭМ и мягким знаком, так как мягкость согласного на конце слова передаётся с помощью мягкого знака. Записываю СЕМЬ.

фонетический разбор слова котик. котище, котенок, слоник, слонище. слоненок где корень суфикс окончание?

котик(кот-корень, ик-суффикс) котище(кот-корень, ищу суффикс, е-окончание)

котенок(кот-корень, енок-суффикс) слоник(слон-корень, ик-суффикс) слонище(слон-корень,ищ-суффикс,е-окончание)

слоненок(слон-корень, енок — суффикс)

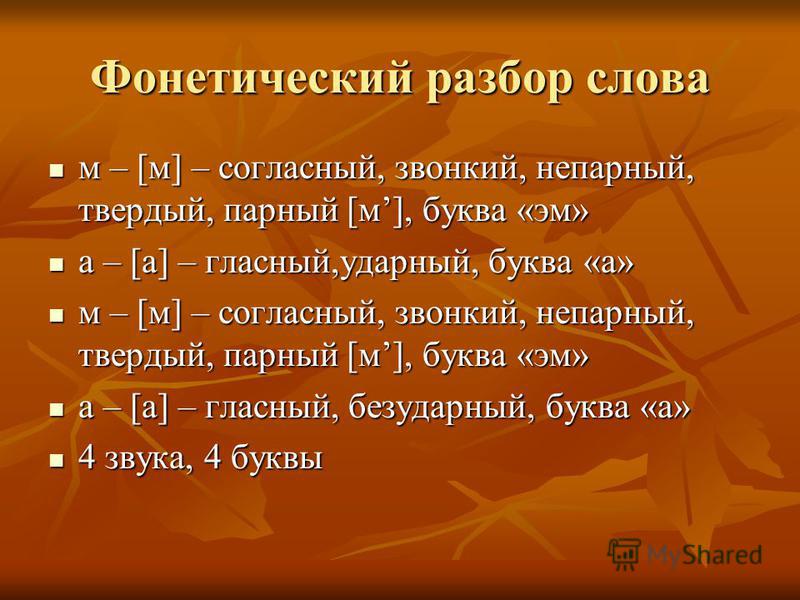

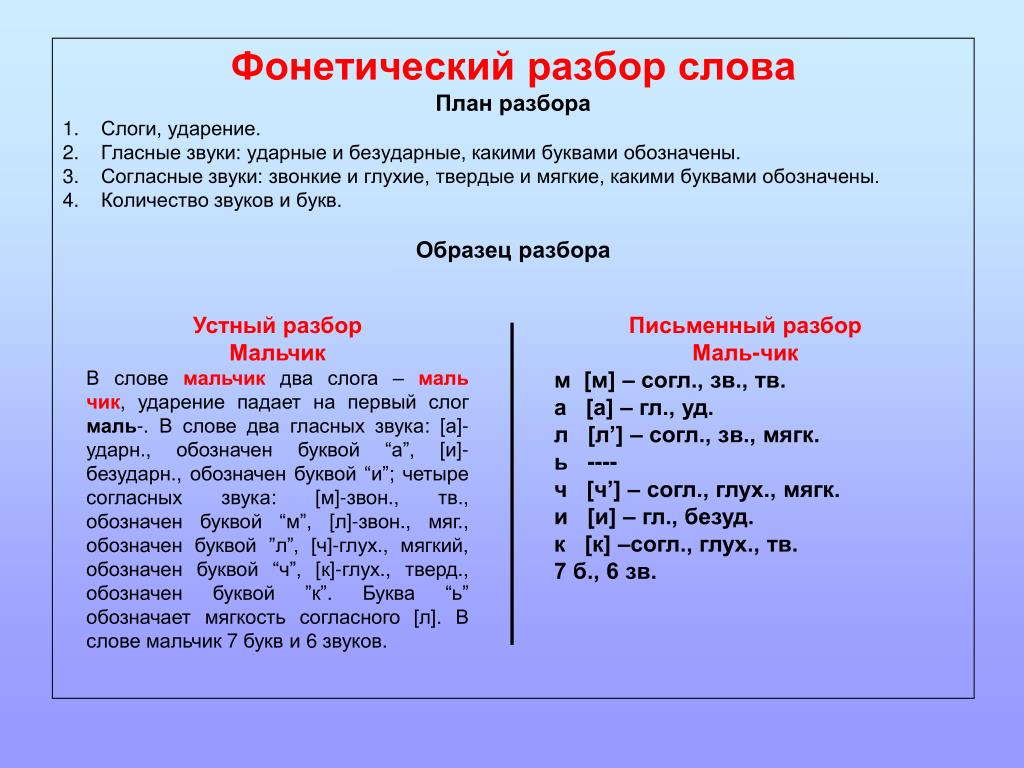

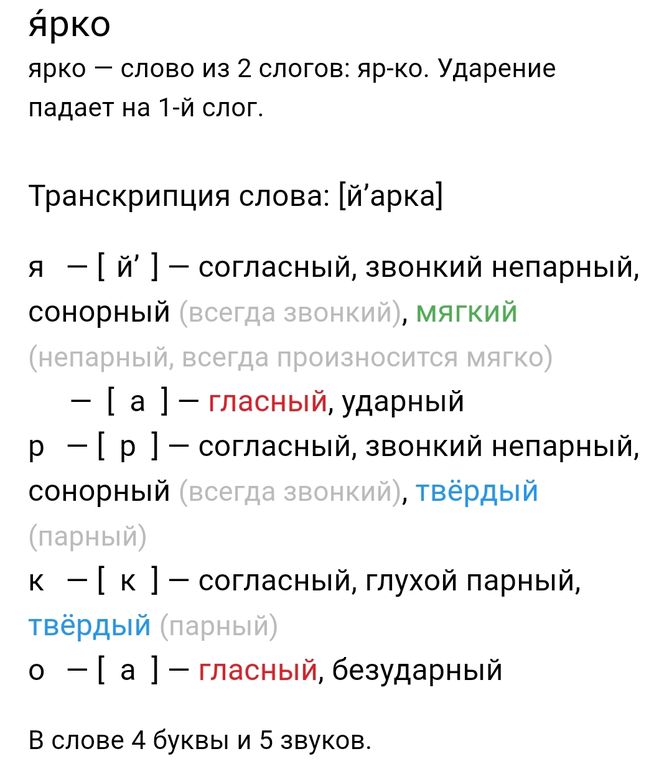

котик

[кот’ик]

5 букв, 5 звуков

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

о — [о] — гласный, ударный

т — [т’] — согласный, глухой парный, мягкий (парный)

и — [и] — гласный, безударный

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

котище

6 букв, 6 звуков

[кат’ищ’э]

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

т — [т’] — согласный, глухой парный, мягкий (парный)

и — [и] — гласный, ударный

щ — [щ’] — согласный, глухой непарный, мягкий (непарный, всегда произносится мягко), шипящий

е — [э] — гласный, безударный

котенок

[кат’онак]

7 букв, 7 звуков

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

т — [т’] — согласный, глухой парный, мягкий (парный)

ё — [о] — гласный, ударный

н — [н] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

слоник

[слон’ик]

6 букв, 6 звуков

с — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

л — [л] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный)

о — [о] — гласный, ударный

н — [н’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), мягкий (парный)

и — [и] — гласный, безударный

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

слонище

[слан’ищ’э]

7 букв, 7 звуков

с — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

л — [л] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

н — [н’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), мягкий (парный)

и — [и] — гласный, ударный

щ — [щ’] — согласный, глухой непарный, мягкий (непарный, всегда произносится мягко), шипящий

е — [э] — гласный, безударный

слоненок

8 букв, 8 звуков

[слан’энак]

с — [с] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

л — [л] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

н — [н’] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), мягкий (парный)

е — [э] — гласный, ударный

н — [н] — согласный, звонкий непарный, сонорный (всегда звонкий), твёрдый (парный)

о — [а] — гласный, безударный

к — [к] — согласный, глухой парный, твёрдый (парный)

Подкатегории фонетических несоответствий и лексический доступ

Подкатегории фонетических несоответствий и лексический доступ

Скачать PDF

Скачать PDF

- Опубликовано:

- Д. Х. Уэлен 1

Восприятие и психофизика том 50 , страницы 351–360 (1991)Цитировать эту статью

418 доступов

57 цитирований

Сведения о показателях

Abstract

Неясно место фонетического анализа в восприятии слов. В то время как некоторые теории предполагают в качестве входных данных полностью определенные фонематические строки, другие теории предполагают, что анализ проводится мало. В более раннем эксперименте Стритера и Нигро (1979) были получены доказательства, основанные на слуховых словах с вводящими в заблуждение акустическими сигналами, что лексические решения были основаны в основном на неанализированных образцах, поскольку словесные суждения задерживались из-за вводящей в заблуждение информации, а несловесные суждения — нет. Настоящие исследования распространяют эту работу на другой набор сигналов и на случаи, когда доминирующий сигнал появлялся первым. Дополнительное задание, слуховое называние, использовалось для изучения эффектов, когда стадия принятия решения менее требовательна. В задаче на лексическое решение вводящая в заблуждение информация замедляла ответы как для слов, так и для не слов. В задаче на слуховое называние были затронуты только более медленные ответы. Эти результаты предполагают, что фонетические конфликты разрешаются до лексического доступа.

В то время как некоторые теории предполагают в качестве входных данных полностью определенные фонематические строки, другие теории предполагают, что анализ проводится мало. В более раннем эксперименте Стритера и Нигро (1979) были получены доказательства, основанные на слуховых словах с вводящими в заблуждение акустическими сигналами, что лексические решения были основаны в основном на неанализированных образцах, поскольку словесные суждения задерживались из-за вводящей в заблуждение информации, а несловесные суждения — нет. Настоящие исследования распространяют эту работу на другой набор сигналов и на случаи, когда доминирующий сигнал появлялся первым. Дополнительное задание, слуховое называние, использовалось для изучения эффектов, когда стадия принятия решения менее требовательна. В задаче на лексическое решение вводящая в заблуждение информация замедляла ответы как для слов, так и для не слов. В задаче на слуховое называние были затронуты только более медленные ответы. Эти результаты предполагают, что фонетические конфликты разрешаются до лексического доступа.

Скачайте, чтобы прочитать полный текст статьи

Ссылки

Балота, Д. А., Боланд, Дж. Э., и Шилдс, Л. В. (1989). Прайминг в произношении: Помимо распознавания образов и задержки начала. Журнал памяти и языка , 28 , 14–36.

Артикул Google Scholar

Балота, Д. А., и Чамбли, Дж. И. (1984). Являются ли лексические решения хорошей мерой лексического доступа? Роль частотности слов на этапе принятия решения, которым пренебрегают. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 10 , 340–357.

Артикул Google Scholar

Балота, Д. А., и Чамбли, Дж. И. (1985). Локус частотных эффектов в задаче на произношение: лексический доступ и/или производство? Журнал памяти и языка , 24 , 89–106.

Артикул Google Scholar

Бертон, М.В., Баум, С.Р., и Блюмштейн, С.Е. (1989). Лексические эффекты в фонетической категоризации речи: роль акустической структуры. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 15 , 567–575.

Артикул Google Scholar

Дарвин, CJ (1976). Восприятие речи. В FC Carterette & MP Friedman (Eds.), Справочник по восприятию: Vol. VII. Язык и речь (стр. 175–226). Нью-Йорк: Академическая пресса.

Google Scholar

Фокс, Р. А. (1984). Влияние лексического статуса на фонетическую категоризацию. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 10 , 526–540.

Артикул Google Scholar

Ганонг, В.Ф., III (1980).

Фонетическая категоризация в слуховом восприятии слов. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 6, 110–125.

Фонетическая категоризация в слуховом восприятии слов. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 6, 110–125.Артикул Google Scholar

Герриг, Р. Дж. (1986). Процесс и продукты лексического доступа. Язык и когнитивные процессы , 1 , 187–195.

Артикул Google Scholar

Huttenlocher, D.P., & Zue, V.W. (1984). Модель лексического доступа из частичной фонетической информации. Материалы Международной конференции по акустике, обработке речи и сигналов, 1984 г., (стр. 26.4.1–26.4.4). Нью-Йорк: IEEE.

Google Scholar

Клатт, Д. Х. (1979). Восприятие речи: модель акустико-фонетического анализа и лексического доступа. Журнал фонетики , 7 , 279–312.

Google Scholar

Кучера Х.

и Фрэнсис В. Н. (1967). Компьютерный анализ современного английского языка . Провиденс, Род-Айленд: Издательство Университета Брауна.

и Фрэнсис В. Н. (1967). Компьютерный анализ современного английского языка . Провиденс, Род-Айленд: Издательство Университета Брауна.Google Scholar

Либерман, А. М., Купер, Ф. С., Шанквейлер, Д. П., и Стаддерт-Кеннеди, М. (1967). Восприятие речевого кода. Психологический обзор , 74 , 431–461.

Артикул пабмед Google Scholar

Марслен-Уилсон, В. (1984). Функция и процесс распознавания произнесенных слов: обзор учебного пособия. В H. Bouma & DG Bouwhuis (Eds.), Внимание и производительность X: Управление языковыми процессами (стр. 125–150). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.

Google Scholar

Марслен-Уилсон, В. Д., и Уэлш, А. (1978). Обработка взаимодействий и лексический доступ при распознавании слов в непрерывной речи. Когнитивная психология , 10 , 29–63.

Артикул Google Scholar

Мартин, Дж. Г., и Баннелл, Х. Т. (1982). Восприятие упреждающих эффектов коартикуляции в последовательностях гласный-стоп-согласный-гласный. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 8 , 473–488.

Артикул Google Scholar

Маккуин, Дж. М. (1991). Влияние лексики на фонетическую категоризацию: качество стимула в неоднозначности окончания слова. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 17 , 433–443.

Артикул Google Scholar

Миллер, Дж. Л., и Декстер, Э. Р. (1988). Влияние скорости речи и лексического статуса на фонетическое восприятие. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 14 , 369–378.

Артикул Google Scholar

Миллер, Дж.

Л., и Либерман, А. М. (1979). Некоторые эффекты более поздней информации на восприятие смычных согласных и полугласных. Восприятие и психофизика , 25 , 457–465.

Л., и Либерман, А. М. (1979). Некоторые эффекты более поздней информации на восприятие смычных согласных и полугласных. Восприятие и психофизика , 25 , 457–465.Google Scholar

Мортон, Дж. (1969). Взаимодействие информации при распознавании слов. Психологический обзор , 76 , 165–178.

Артикул Google Scholar

Писони, Д. Б. (1978). Восприятие речи. В WK Estes (Ed.), Справочник по обучению и когнитивным процессам (том 6, стр. 167–233). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.

Google Scholar

Писони, Д. Б. (1985). Восприятие речи: некоторые новые направления в исследованиях и теории. Журнал Акустического общества Америки , 78 , 381–388.

Артикул пабмед Google Scholar

Писони, Д.

Б., и Люс, П. А. (1987). Акустико-фонетические представления в распознавании слов. Познание , 25 , 21–52.

Б., и Люс, П. А. (1987). Акустико-фонетические представления в распознавании слов. Познание , 25 , 21–52.Артикул пабмед Google Scholar

Писони, Д. Б., Нусбаум, Х. С., Люс, П. А., и Словенчек, Л. М. (1985). Восприятие речи, распознавание слов и структура словарного запаса. Речевое общение , 4 , 75–95.

Артикул Google Scholar

Ремез, Р. Э., Робин, П. Э., Кац, М., и Додельсон, С. (1985, ноябрь). О влиянии лексического статуса на фонетическое восприятие . Документ представлен на ежегодном собрании Психономического общества в Бостоне.

Репп, Б.Х. (1982). Фонетические торговые отношения и эффекты контекста: новые экспериментальные доказательства речевого способа восприятия. Психологический бюллетень , 92 , 81–110.

Артикул пабмед Google Scholar

Зайденберг, М.

С., и Макклелланд, Дж.Л. (1989). Распределенная модель развития распознавания и наименования слов. Психологический обзор , 96 , 523–568.

С., и Макклелланд, Дж.Л. (1989). Распределенная модель развития распознавания и наименования слов. Психологический обзор , 96 , 523–568.Артикул пабмед Google Scholar

Стритер, Л. А., и Нигро, Г. Н. (1979). Роль средних согласных переходов в восприятии слова. Журнал Акустического общества Америки , 65 , 1533–1541.

Артикул пабмед Google Scholar

Тайлер Л.К., Марслен-Уилсон В., Рентул Дж. и Хэнни П. (1988). Непрерывный и прерывистый доступ в устном распознавании слов: роль деривационных префиксов. Журнал памяти и языка , 27 , 368–381.

Артикул Google Scholar

Уоррен П. и Марслен-Уилсон В. (1987). Непрерывное поглощение акустических сигналов при распознавании устных слов. Восприятие и психофизика , 41 , 262–275.

Google Scholar

Уоррен П.

и Марслен-Уилсон В. (1988). Подсказки к лексическому выбору: Различение места и голоса. Восприятие и психофизика , 43 , 21–30.

и Марслен-Уилсон В. (1988). Подсказки к лексическому выбору: Различение места и голоса. Восприятие и психофизика , 43 , 21–30.Google Scholar

Уэлен, Д. Х. (1982). Влияние фонетических несоответствий на восприятие . Неопубликованная докторская диссертация, Йельский университет.

Уэлен, Д. Х. (1984). Подкатегориальные фонетические несоответствия медленным фонетическим суждениям. Восприятие и психофизика , 35 , 49–64.

Google Scholar

Уэлен, Д. Х. (1989). Суждения о гласных и согласных не являются независимыми, когда они основаны на одной и той же информации. Восприятие и психофизика , 46 , 284–292.

Google Scholar

Уэлен, Д. Х. (1990). Коартикуляция в основном плановая. Журнал фонетики , 18 , 3–35.

Google Scholar

Уэлен, Д.

Х., и Сэмюэл, А. Г. (1985). Фонетическая информация интегрируется через промежуточные неязыковые звуки. Восприятие и психофизика , 37 , 579–587.

Х., и Сэмюэл, А. Г. (1985). Фонетическая информация интегрируется через промежуточные неязыковые звуки. Восприятие и психофизика , 37 , 579–587.Google Scholar

Уэлен, Д. Х., Уайли, Э. Р., Рубин, П. Е., и Купер, Ф. С. (1990). Система импульсно-кодовой модуляции (ИКМ) Haskins Laboratories. Методы, инструменты и компьютеры исследования поведения , 22 , 550–559.

Google Scholar

Зуэ, В. В. (1986). Модели распознавания речи: III Роль анализа путем синтеза в фонетическом распознавании. В П. Мермельштейн (ред.), Материалы Монреальского спутникового симпозиума по распознаванию речи (Двенадцатый Международный конгресс по акустике) (стр. 69–70).

Ссылки на скачивание

Информация об авторе

Авторы и организации

Haskins Laboratories, 270 Crown Street, 06511-6695, New Haven, CT

Д.

Х. Уэлен

Х. Уэлен

Авторы

- Д. Х. Уэлен

Просмотр публикации автора

Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Академия

Дополнительная информация

Поддержка или грант NIH HD-01994 компании Haskins Laboratories сделали это исследование возможным. Эксперимент I стал частью диссертации (Whalen, 1982). Эксперимент 2 был представлен на 109-м собрании Американского акустического общества в Остине, штат Техас, апрель 1985 г. Андре М. Купер оказал неоценимую помощь в проведении эксперимента 2. Полезные комментарии предоставили Элвин М. Либерман, Луи М. Гольдштейн, Артур Г. Самуэль. Кэрол А. Фаулер, Лен Кац и два анонимных рецензента.

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

lucene — поиск Azure — проблемы с фонетическим анализатором

Задавать вопрос

спросил

Изменено 5 лет, 9 месяцев назад

Просмотрено 464 раза

Часть коллектива Microsoft Azure

Наши клиенты запрашивают наш индекс поиска Azure, в основном имена людей. Мы используем анализатор Lucene для всех наших полей. Мы строим строку запроса, преобразовывая входное имя клиента во фразу и добавляя коэффициент близости, равный 3. Поскольку мы ищем с использованием фразы, мы не можем использовать функцию нечеткого поиска анализатора Lucene, поскольку она работает только с отдельными словами.

Мы используем анализатор Lucene для всех наших полей. Мы строим строку запроса, преобразовывая входное имя клиента во фразу и добавляя коэффициент близости, равный 3. Поскольку мы ищем с использованием фразы, мы не можем использовать функцию нечеткого поиска анализатора Lucene, поскольку она работает только с отдельными словами.

Поэтому мы искали решение, позволяющее возвращать результаты с именами, написанными не так, как их ввел клиент. Мы наткнулись на фонетический анализатор и только что внедрили алгоритм Metaphone в наш индекс. Мы провели несколько тестов, и хотя это приближает нас к тому, что нам нужно, мы все еще видим некоторые проблемы:

Область действия анализатора настолько широка, что он дает много ложных срабатываний. Например, при поиске Кеннета Гудена возвращается Кеннет Коттон. По нашему мнению, это слишком далеко, чтобы считать их фонетически похожими. Можно ли как-то настроить чувствительность или можно что-то сделать, чтобы повысить какой-то другой параметр, чтобы исправить это?

При поиске по Барри Соперу первым и самым результативным результатом будет «Барри Спир».

Второй результат, получивший более низкую оценку, — «Сопер, Барри Рассел». В какой-то степени я могу , может быть, понять, почему это оценивается таким образом (b/c того, что 2-й — фамилия впереди), но тогда… не совсем. Второй результат содержит оба точных условия в пределах требуемой близости. Может быть, Azure Search отдает приоритет порядку слов во фразе перед применением анализатора? Все еще не имеет смысла для меня. (Примечание — этот запрос также возвращает «Barh Super» — см. вопрос № 1 выше)

Второй результат, получивший более низкую оценку, — «Сопер, Барри Рассел». В какой-то степени я могу , может быть, понять, почему это оценивается таким образом (b/c того, что 2-й — фамилия впереди), но тогда… не совсем. Второй результат содержит оба точных условия в пределах требуемой близости. Может быть, Azure Search отдает приоритет порядку слов во фразе перед применением анализатора? Все еще не имеет смысла для меня. (Примечание — этот запрос также возвращает «Barh Super» — см. вопрос № 1 выше)

Я хотел бы знать, может ли кто-нибудь предложить варианты настройки поведения Поиска Azure, чтобы он работал в соответствии с тем, что нам нужно, ИЛИ, возможно, предложить альтернативу фонетическому анализатору. Мы еще не пробовали ни один из других доступных фонетических алгоритмов, только потому, что кажется, что Metaphone является лучшим и наиболее часто используемым. Но мы открыты для предложений и по другим алгоритмам.

Спасибо.

- lucene

- лазурный-познавательный-поиск

Вы правы в том, что нечеткий оператор работает только с одиночными терминами. В этом случае вы можете использовать собственный анализатор (фонетический токенфильтр) или функцию синонимов (в предварительной версии). Я не уверен, что вы имели в виду под «мы только что внедрили алгоритм Metaphone в наш индекс», но есть несколько фильтров фонетических токенов, которые вы можете выбрать в стеке пользовательского анализа поиска Azure. Синонимы — это новая функция, доступная только в предварительной версии, вы можете посмотреть здесь. Для синонимов вам нужно будет определить правила синонимов, скажем, «Нейт, Натан, Натаниэль», например, и во время запроса поиск одного автоматически включает результаты для других.

В этом случае вы можете использовать собственный анализатор (фонетический токенфильтр) или функцию синонимов (в предварительной версии). Я не уверен, что вы имели в виду под «мы только что внедрили алгоритм Metaphone в наш индекс», но есть несколько фильтров фонетических токенов, которые вы можете выбрать в стеке пользовательского анализа поиска Azure. Синонимы — это новая функция, доступная только в предварительной версии, вы можете посмотреть здесь. Для синонимов вам нужно будет определить правила синонимов, скажем, «Нейт, Натан, Натаниэль», например, и во время запроса поиск одного автоматически включает результаты для других.

Хорошо, тогда как мне использовать эти строительные блоки, чтобы контролировать релевантность моего поиска? Один из способов моделирования — использовать отдельное поле для каждой стратегии расширения. Например, вместо одного поля для имени вы можете иметь три поля, скажем, «имя», «имя_синоним» и «имя_фонетика». Первое поле «имя» предназначено для точных совпадений, поле «имя_синоним» имеет включенные синонимы, а третье использует фонетический анализатор и максимально расширяет поиск. Затем вы можете использовать профиль подсчета очков, чтобы повысить баллы за совпадения в каждом поле. Например, вы можете указать значение повышения 10 для точных совпадений, 5 для синонимов и 1 для фонетических расширений. Ваш поиск будет производиться по этим трем внутренним полям.

Затем вы можете использовать профиль подсчета очков, чтобы повысить баллы за совпадения в каждом поле. Например, вы можете указать значение повышения 10 для точных совпадений, 5 для синонимов и 1 для фонетических расширений. Ваш поиск будет производиться по этим трем внутренним полям.

Что касается вашего вопроса о том, почему «Сопэр, Барри Рассел» имеет более низкий рейтинг, чем «Барри Спир». После фонетического разбора. слова «soper» и «spear» приводятся к одной и той же форме как во время индексации, так и во время запроса и обрабатываются так, как если бы они были идентичными терминами. При вычислении оценки и ранжирования поисковая система использует проанализированную форму терминов, и фонетическое сходство не влияет на оценку. Вот почему второстепенные факторы, такие как длина поля, будут играть более важную роль, влияя на показатель релевантности.

Надеюсь, это поможет. Я предоставил один пример для моделирования этого, но вы также можете взглянуть на повышение термина в полном синтаксисе запроса lucene.

Фонетическая категоризация в слуховом восприятии слов. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 6, 110–125.

Фонетическая категоризация в слуховом восприятии слов. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и деятельность , 6, 110–125. и Фрэнсис В. Н. (1967). Компьютерный анализ современного английского языка . Провиденс, Род-Айленд: Издательство Университета Брауна.

и Фрэнсис В. Н. (1967). Компьютерный анализ современного английского языка . Провиденс, Род-Айленд: Издательство Университета Брауна.

Л., и Либерман, А. М. (1979). Некоторые эффекты более поздней информации на восприятие смычных согласных и полугласных. Восприятие и психофизика , 25 , 457–465.

Л., и Либерман, А. М. (1979). Некоторые эффекты более поздней информации на восприятие смычных согласных и полугласных. Восприятие и психофизика , 25 , 457–465. Б., и Люс, П. А. (1987). Акустико-фонетические представления в распознавании слов. Познание , 25 , 21–52.

Б., и Люс, П. А. (1987). Акустико-фонетические представления в распознавании слов. Познание , 25 , 21–52. С., и Макклелланд, Дж.Л. (1989). Распределенная модель развития распознавания и наименования слов. Психологический обзор , 96 , 523–568.

С., и Макклелланд, Дж.Л. (1989). Распределенная модель развития распознавания и наименования слов. Психологический обзор , 96 , 523–568. и Марслен-Уилсон В. (1988). Подсказки к лексическому выбору: Различение места и голоса. Восприятие и психофизика , 43 , 21–30.

и Марслен-Уилсон В. (1988). Подсказки к лексическому выбору: Различение места и голоса. Восприятие и психофизика , 43 , 21–30. Х., и Сэмюэл, А. Г. (1985). Фонетическая информация интегрируется через промежуточные неязыковые звуки. Восприятие и психофизика , 37 , 579–587.

Х., и Сэмюэл, А. Г. (1985). Фонетическая информация интегрируется через промежуточные неязыковые звуки. Восприятие и психофизика , 37 , 579–587. Х. Уэлен

Х. Уэлен Второй результат, получивший более низкую оценку, — «Сопер, Барри Рассел». В какой-то степени я могу , может быть, понять, почему это оценивается таким образом (b/c того, что 2-й — фамилия впереди), но тогда… не совсем. Второй результат содержит оба точных условия в пределах требуемой близости. Может быть, Azure Search отдает приоритет порядку слов во фразе перед применением анализатора? Все еще не имеет смысла для меня. (Примечание — этот запрос также возвращает «Barh Super» — см. вопрос № 1 выше)

Второй результат, получивший более низкую оценку, — «Сопер, Барри Рассел». В какой-то степени я могу , может быть, понять, почему это оценивается таким образом (b/c того, что 2-й — фамилия впереди), но тогда… не совсем. Второй результат содержит оба точных условия в пределах требуемой близости. Может быть, Azure Search отдает приоритет порядку слов во фразе перед применением анализатора? Все еще не имеет смысла для меня. (Примечание — этот запрос также возвращает «Barh Super» — см. вопрос № 1 выше)