Растворил жену в кислоте. — Станислав Шевченко (rlyatas) — LiveJournal

?- Растворил жену в кислоте.

- rlyatas

- September 19th, 2011

Эпизодично встречаю стихотворение, публикуемое преимущественно женским полом:

«Свою жену не ругаю. Её никогда я не брошу. Это ведь сомной она стала плохая. А брал то я её хорошей..» Приписывают Маяковскому. И, судя по всему, это четверостишие должно наставлять мужчинна «путь истинный». Ну вроде как ты выбрал эту женщину, вот и люби ее, не много ни мало, до гроба. Своего собственного, естественно.

При этом как то совсем забывается, что у Маяковского жены не было.

Любовницы были, да. Одна из них, Лиля Брик, по одной из версий, была причиной его смерти.

Любовницы были, да. Одна из них, Лиля Брик, по одной из версий, была причиной его смерти.Впрочем… впрочем Владимир Маяковский и не писал этих строк. Какое-то подобие конечно присутствует, но лишь подобие. Сравните:

«Мой стих трудом громаду лет прорвёт И явится весомо, грубо, зримо, Как в наши дни вошёл водопровод, Сработанный ещё рабами Рима!» Вот это я понимаю. Это Маяковский.

А написал эти строки, некто Олег Григорьев. И в оригинале они звучат:

«Жену свою я не хаю, И никогда не брошу её. Это со мной она стала плохая, Взял-то ее я хорошую.» Смущает, однако, не автор, а смысл. Типа жена испортилась, но все равно придется ее хранить. С чего так? К примеру, для аналогии:

«Пластиковый стаканчик, Не выброшу никогда. Достался мне он чистым Испачкал его я.  »

»С тем же успехом можно предложить сохранить навечно старые покрышки, дырявые носки и еще какой нибудь мусор, на том основании, что брали мы его когда то целым и красивым.

Правда есть еще один взгляд. Возможно Григорьев имел в виду, что хранить жену мы должны из чувства вины. Вот испортил ты хорошего человека, кому она теперь такая нужна? Вот и оберегай ее теперь. Корми, пои, одевай да обувай. Но ежели мы почитаем Олега, то найдем и его отношение к ненужным женам:

«Растворил жену в кислоте… Вот бы по кайфу зажили! Да дети нынче пошли не те – Взяли и заложили.» Милые вы наши женщины. Не приводите Маяковского в пример. Блядун тот еще был. А мы вас и так любим).

http://vkontakte.ru/note4848997_11333431

Владимир Маяковский — Любовь (Мир опять цветами оброс…)

Мир опять цветами оброс, у мира весенний вид.И вновь встает нерешенный вопрос – о женщинах и о любви. Мы любим парад, нарядную песню. Говорим красиво, выходя на митинг. На часто под этим покрытой плесенью, старенький–старенький бытик. Поет на собранье: «Вперед, товарищи...» А дома, забыв об арии сольной, орет на жену, что щи не в наваре и что огурцы плоховато просолены. Живет с другой – киоск в ширину, бельем – шантанная дива. Но тонким чулком попрекает жену: – Компрометируешь пред коллективом.– То лезут к любой, была бы с ногами. Пять баб переменит в течении суток. У нас, мол, свобода, а не моногамия. Долой мещанство и предрассудок! С цветка на цветок молодым стрекозлом порхает, летает и мечется.

Одно ему в мире кажется злом – это алиментщица. Он рад умереть, экономя треть, три года судиться рад: и я, мол, не я, и она не моя, и я вообще кастрат. А любят, так будь монашенкой верной – тиранит ревностью всякий пустяк и мерит любовь на калибр револьверный, неверной в затылок пулю пустя. Четвертый – герой десятка сражений, а так, что любо–дорого, бежит в перепуге от туфли жениной, простой туфли Мосторга. А другой стрелу любви иначе метит, путает – ребенок этакий – уловленье любимой в романтические сети с повышеньем подчиненной по тарифной сетке. По женской линии тоже вам не райские скинии.

Простенького паренька подцепила барынька. Он работать, а ее не удержать никак – бегает за клёшем каждого бульварника. Что ж, сиди и в плаче Нилом нилься. Ишь! – Жених! – Для кого ж я, милые, женился? Для себя – или для них? – У родителей и дети этакого сорта: – Что родители? И мы не хуже, мол! – Занимаются любовью в виде спорта, не успев вписаться в комсомол. И дальше, к деревне, быт без движеньица – живут, как и раньше, из года в год. Вот так же замуж выходят и женятся, как покупают рабочий скот. Если будет длиться так за годом годик, то, скажу вам прямо, не сумеет разобрать и брачный кодекс, где отец и дочь, который сын и мама.

Я не за семью. В огне и дыме синем выгори и этого старья кусок, где шипели матери–гусыни и детей стерег отец–гусак! Нет. Но мы живем коммуной плотно, в общежитиях грязнеет кожа тел. Надо голос подымать за чистоплотность отношений наших и любовных дел. Не отвиливай – мол, я не венчан. Нас не поп скрепляет тарабарящий. Надо обвязать и жизнь мужчин и женщин словом, нас объединяющим: «Товарищи». 1926

Софи Пинкхэм · Когда ты собиралась застрелиться? Маяковский · LRB 16 февраля 2017

Когда Владимир Маяковский застрелился в 1930 году, некоторые советские писатели восприняли это как акт протеста: задушенный политической цензурой, он не мог продолжать. В последующие десятилетия самоубийство великого поэта революции рассматривалось Советским Союзом как точка невозврата. Таково мнение шведского ученого Бенгта Янгфельдта в этой биографии, первой значительной несоветской жизни поэта: «Пуля, пронзившая сердце Владимира Маяковского, разорвала в клочья и мечту о коммунизме и возвестила о начале коммунистического кошмара. из 1930-е годы». Критики-антикоммунисты склонны отвергать раннюю политическую приверженность Маяковского как наивный идеализм, а позже в его жизни как саморазрушительную попытку приспособиться. Его политические стихи — около трети его произведений — редко переводятся и считаются хакерством. Новая подборка работ Рози Кэррик, Володя , не соответствует этому прочтению. В своем предисловии Кэррик утверждает, что западное предпочтение менее политической поэзии означало, что «было в некоторой степени утеряно понимание огромного разнообразия произведений Маяковского, а вместе с ним и сложности его политического и социального характера».

В последующие десятилетия самоубийство великого поэта революции рассматривалось Советским Союзом как точка невозврата. Таково мнение шведского ученого Бенгта Янгфельдта в этой биографии, первой значительной несоветской жизни поэта: «Пуля, пронзившая сердце Владимира Маяковского, разорвала в клочья и мечту о коммунизме и возвестила о начале коммунистического кошмара. из 1930-е годы». Критики-антикоммунисты склонны отвергать раннюю политическую приверженность Маяковского как наивный идеализм, а позже в его жизни как саморазрушительную попытку приспособиться. Его политические стихи — около трети его произведений — редко переводятся и считаются хакерством. Новая подборка работ Рози Кэррик, Володя , не соответствует этому прочтению. В своем предисловии Кэррик утверждает, что западное предпочтение менее политической поэзии означало, что «было в некоторой степени утеряно понимание огромного разнообразия произведений Маяковского, а вместе с ним и сложности его политического и социального характера». Володя включает стихи и прозаические произведения, незнакомые англоязычным читателям, и собирает работы многих переводчиков, использующих различные приемы (Эдвин Морган переводит Маяковского на шотландский язык: «Een/gawp oot/fae a sonsy bap-face»). Сюда включены политические стихи, манифесты и лекции, которые обычно игнорируются на Западе. Результатом является более полное представление о поэте, пытающемся примирить свой дар со своими идеалами и направить свой голос на службу Революции. Хотя этот Маяковский часто терпит неудачу, он сильнее и взрослее, чем влюбленный, невротический и заблуждающийся гений Янгфельдта.

Володя включает стихи и прозаические произведения, незнакомые англоязычным читателям, и собирает работы многих переводчиков, использующих различные приемы (Эдвин Морган переводит Маяковского на шотландский язык: «Een/gawp oot/fae a sonsy bap-face»). Сюда включены политические стихи, манифесты и лекции, которые обычно игнорируются на Западе. Результатом является более полное представление о поэте, пытающемся примирить свой дар со своими идеалами и направить свой голос на службу Революции. Хотя этот Маяковский часто терпит неудачу, он сильнее и взрослее, чем влюбленный, невротический и заблуждающийся гений Янгфельдта.

Осип Брик, Лили Брик и Владимир Маяковский

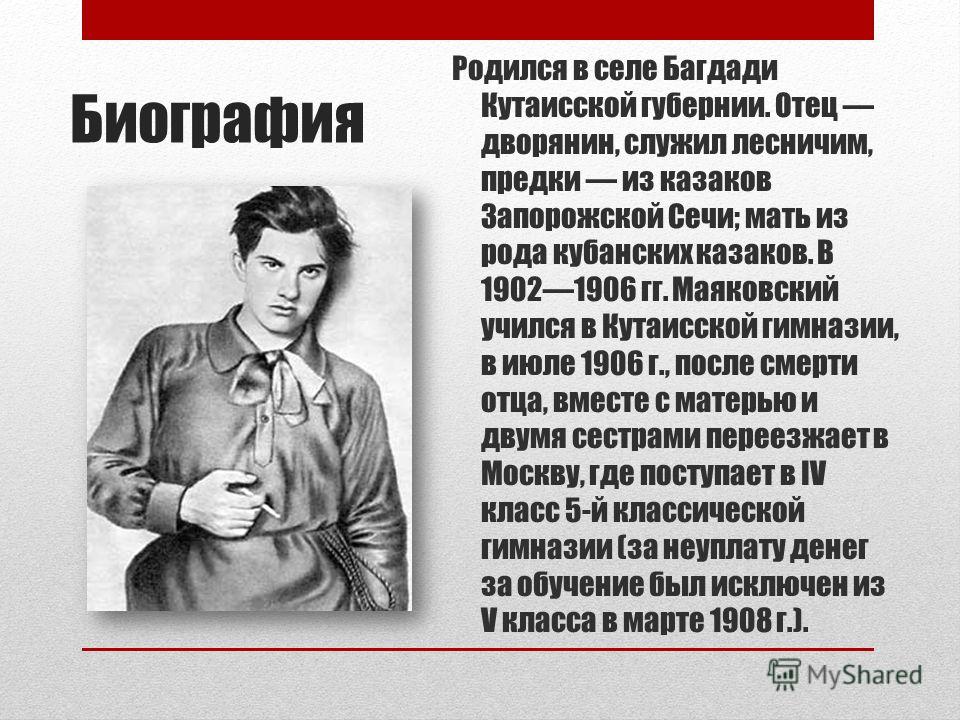

Родился в Грузии в 1893 году. Его отец, лесник из небогатой мелкой аристократии, умер в 1906 году, и Маяковский вскоре примкнул к большевикам. Подростком его несколько раз арестовывали за распространение радикальной литературы, и он провел пять месяцев в одиночной камере, где проводил время за чтением стихов. После освобождения он расстался с большевиками и поступил в художественную школу в Москве, где культивировал байронический образ и приобрел репутацию дерзкого человека. Он познакомился с Давидом Бурлюком, художником-кубистом, который признал его поэтический талант, и они вместе с поэтами-авангардистами Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых выпустили первый альманах «Футурист», Пощечина общественному вкусу . Они объявили, что выбросили классику за борт «Корабля современности» и будут заново изобретать не только литературу, но и сам язык. Они отправились в скандальное гастрольное турне, выступая с редисками в петлицах и самолетами, нарисованными на лицах. Маяковский носил желтую блузу, сшитую, как он писал, из «трех локтей заката». Футуристы ставили высокие цели. В 1913 году Крученых и Хлебников написали оперное либретто под названием «9».0003 Победа над Солнцем . Маяковский представлял себе более коллегиальные отношения: в «Необычайном приключении, случившемся с Владимиром Маяковским на даче» поэта бесит беспрерывный восход и закат солнца; кроме того, его «ласкают облака», а ему приходится сидеть и рисовать агитационные плакаты.

После освобождения он расстался с большевиками и поступил в художественную школу в Москве, где культивировал байронический образ и приобрел репутацию дерзкого человека. Он познакомился с Давидом Бурлюком, художником-кубистом, который признал его поэтический талант, и они вместе с поэтами-авангардистами Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых выпустили первый альманах «Футурист», Пощечина общественному вкусу . Они объявили, что выбросили классику за борт «Корабля современности» и будут заново изобретать не только литературу, но и сам язык. Они отправились в скандальное гастрольное турне, выступая с редисками в петлицах и самолетами, нарисованными на лицах. Маяковский носил желтую блузу, сшитую, как он писал, из «трех локтей заката». Футуристы ставили высокие цели. В 1913 году Крученых и Хлебников написали оперное либретто под названием «9».0003 Победа над Солнцем . Маяковский представлял себе более коллегиальные отношения: в «Необычайном приключении, случившемся с Владимиром Маяковским на даче» поэта бесит беспрерывный восход и закат солнца; кроме того, его «ласкают облака», а ему приходится сидеть и рисовать агитационные плакаты. Он приглашает солнце на чай, скрывая свой страх, когда солнце обязывает.

Он приглашает солнце на чай, скрывая свой страх, когда солнце обязывает.

Маяковский был самым доступным (и самым переводимым) поэтом-футуристом. Он широко использовал неологизмы и каламбуры, но не писал бессмысленным («beyonsense») языком, как Крученых, и его стихи полны как эмоционального, так и языкового изобилия. Его чувства оживляют пейзаж: тротуары и фонари оживают, как в большевистском диснеевском фильме, а нерв может «вскочить, как больной, с постели». В своих лучших стихах он как бы хочет выйти за пределы индивидуальности и пропитать весь мир. Эти поэтические фантазии часто напоминают нарциссические расстройства личности. В 1915 «Облако в штанах» воображает себя облаком, жалуясь: «Я чувствую/мое «я»/мне слишком мало». деятелей культуры, при этом Маяковский избирался представителем писателей в правящий совет. «Девиз мой и всех нас, — заявил он, — это… да здравствует политическая жизнь России и да здравствует свободное от государства искусство!» Я не говорю «нет» политике, но в искусстве нет места для политики». Он больше не принадлежал ни к одной политической партии и, по словам Янгфельдта, поддерживал либертарианский социализм с анархистским оттенком. Но большевиков мало интересовал ни авангард, ни искусство, свободное от государственного контроля. После прихода к власти 19 окт.18 года они поддержали Пролеткульт, рабочую организацию, которая способствовала передаче революционных идей в реалистической форме, доступной для пролетариата. Позиция пролеткульта была антитезой авангардной позиции, согласно которой революционная форма и содержание неразделимы. Маяковский отклонил приглашение наркома просвещения Анатолия Луначарского сотрудничать с большевиками и переключил свое внимание на поэзию и перформанс в Кафе поэтов в Москве, месте встречи анархистов. Хотя кончина футуризма была следствием политической цензуры, авангард, вероятно, все равно пришел бы в упадок: для большинства людей, включая Ленина, он был просто непонятен.

Он больше не принадлежал ни к одной политической партии и, по словам Янгфельдта, поддерживал либертарианский социализм с анархистским оттенком. Но большевиков мало интересовал ни авангард, ни искусство, свободное от государственного контроля. После прихода к власти 19 окт.18 года они поддержали Пролеткульт, рабочую организацию, которая способствовала передаче революционных идей в реалистической форме, доступной для пролетариата. Позиция пролеткульта была антитезой авангардной позиции, согласно которой революционная форма и содержание неразделимы. Маяковский отклонил приглашение наркома просвещения Анатолия Луначарского сотрудничать с большевиками и переключил свое внимание на поэзию и перформанс в Кафе поэтов в Москве, месте встречи анархистов. Хотя кончина футуризма была следствием политической цензуры, авангард, вероятно, все равно пришел бы в упадок: для большинства людей, включая Ленина, он был просто непонятен.

Маяковский оставался популярным, незаурядным исполнителем, естественной знаменитостью. Но ему пришлось бороться за то, чтобы его книги были опубликованы, и он начал делать выбор, который некоторые из его друзей-литераторов сочли неприятным, а большевики сочли неубедительным. В 1920 году он написал стихотворную эпопею, которая начиналась словами «150 000 000 — имя автора этой поэмы», отождествляя себя с населением России. Он сделал вид, что погружает свой голос в коллектив, хотя тон оставался безошибочно его собственным. Среди публики первого концерта был Луначарский, который сомневался в искренности стихотворения и не продвигал его, как надеялся Маяковский. На ее издание ушло больше года, после многих вмешательств, да и то тираж был небольшим. Маяковский отправил подписанную копию Ленину, который сказал, что это «вздор, глупость, невероятная глупость и претенциозность». Пастернак, когда-то боготворивший Маяковского, называл его «нетворческим».

Но ему пришлось бороться за то, чтобы его книги были опубликованы, и он начал делать выбор, который некоторые из его друзей-литераторов сочли неприятным, а большевики сочли неубедительным. В 1920 году он написал стихотворную эпопею, которая начиналась словами «150 000 000 — имя автора этой поэмы», отождествляя себя с населением России. Он сделал вид, что погружает свой голос в коллектив, хотя тон оставался безошибочно его собственным. Среди публики первого концерта был Луначарский, который сомневался в искренности стихотворения и не продвигал его, как надеялся Маяковский. На ее издание ушло больше года, после многих вмешательств, да и то тираж был небольшим. Маяковский отправил подписанную копию Ленину, который сказал, что это «вздор, глупость, невероятная глупость и претенциозность». Пастернак, когда-то боготворивший Маяковского, называл его «нетворческим».

Луначарский и Пастернак были правы, хотя Ленин, возможно, и преувеличивал. Бунтарское, грандиозное «я» было центром поэтического универсума Маяковского, логикой его стиля; без него его стихи не причаливали. Его политическая риторика была наиболее эффективной, когда подчинялась более сильным эмоциям. «Облако в штанах» сравнивает облака с рабочими в белых комбинезонах, бастующими против неба; образ эффективен не потому, что он прославляет рабочих, а потому, что он связан с темой большого восстания Маяковского против мира. Во «Владимире Ильиче Ленине» он предлагает гораздо менее эффектный образ облака: «рабочий гнев/сгущается/в облака,/рассеченный/молниями/ленинских брошюр». , ассонанс, созвучие и рифма. Строки вроде «Да здравствует/Революция/со скорейшей победой/величайшей/и самой справедливой/из всех войн/когда-либо/происходивших/в истории!» мало теряют при переводе.

Его политическая риторика была наиболее эффективной, когда подчинялась более сильным эмоциям. «Облако в штанах» сравнивает облака с рабочими в белых комбинезонах, бастующими против неба; образ эффективен не потому, что он прославляет рабочих, а потому, что он связан с темой большого восстания Маяковского против мира. Во «Владимире Ильиче Ленине» он предлагает гораздо менее эффектный образ облака: «рабочий гнев/сгущается/в облака,/рассеченный/молниями/ленинских брошюр». , ассонанс, созвучие и рифма. Строки вроде «Да здравствует/Революция/со скорейшей победой/величайшей/и самой справедливой/из всех войн/когда-либо/происходивших/в истории!» мало теряют при переводе.

Маяковский продолжал писать о своей вере в «третью революцию духа» и авангард, о своей ненависти к статуям и памятникам. Он изучал варианты публикации за границей, но вскоре они оказались ненужными. Новая экономическая политика, введенная в 1921 году, снова разрешила частную публикацию, и он неожиданно получил одобрение Ленина на стихотворение, осуждающее распространение конференций среди советской бюрократии. «Я не из тех, кто восхищается его поэтическими способностями, — говорил Ленин, — хотя охотно признаюсь в своей некомпетентности в этой области. Но я давно уже не испытывал такого наслаждения с политической и административной точки зрения». Маяковский тут же опубликовал продолжение «Бюрократиады».

«Я не из тех, кто восхищается его поэтическими способностями, — говорил Ленин, — хотя охотно признаюсь в своей некомпетентности в этой области. Но я давно уже не испытывал такого наслаждения с политической и административной точки зрения». Маяковский тут же опубликовал продолжение «Бюрократиады».

Многие представители русской интеллигенции эмигрировали добровольно или по принуждению. Маяковский никогда не думал об уходе; у него не было способностей к иностранным языкам, и, несмотря на его частые конфликты с литературным истеблишментом, он имел хорошие связи и был относительно богат, отчасти из-за его отношений с Осипом и Лили Брик, очень богатой парой. В 1915 году они смотрели, как он исполняет «Облако в штанах», и были очарованы его талантом, хотя и отталкивались от его плохой внешности. Осип оплатил издание книги Маяковского с надписью «ОБ» на обложке и посвящением Лили внутри. Маяковский безумно и мелодраматически влюбился в Лили. Она заставила его подстричься и обменять желтую блузку на пиджак и галстук, а также заплатила за то, чтобы ему сделали новые зубы. (В двадцать лет его зубы уже превратились в гнилые обрубки; он выкуривал по сотне сигарет в день, хотя Янгфельдт утверждает, что никогда не затягивался). и объявила об отношениях с ее просвещенным мужем. Въехал Маяковский, и эта троица сформировала так называемый «брачный картель», который просуществовал до смерти Маяковского, даже после того, как Лили и Маяковский разорвали свои сексуальные отношения. (У Осипа и Лили, похоже, его никогда и не было.)

(В двадцать лет его зубы уже превратились в гнилые обрубки; он выкуривал по сотне сигарет в день, хотя Янгфельдт утверждает, что никогда не затягивался). и объявила об отношениях с ее просвещенным мужем. Въехал Маяковский, и эта троица сформировала так называемый «брачный картель», который просуществовал до смерти Маяковского, даже после того, как Лили и Маяковский разорвали свои сексуальные отношения. (У Осипа и Лили, похоже, его никогда и не было.)

В 1920 году Осип стал следователем в отделе ВЧК по «экономическим спекуляциям», по-видимому, ему было поручено следить за бывшими буржуями — своими старыми друзьями. «В то время мы считали чекистов святыми, — говорила позже Лили; есть признаки того, что она тоже могла работать на тайную полицию. Маяковский и Брики совершили множество поездок в Западную Европу, привозя товары народного потребления, недоступные в Советском Союзе. В 1925 году Маяковский отправился в гастрольный тур по Соединенным Штатам, посвященный теме книги, которую он со свойственным ему хвастовством назвал Мое открытие Америки . В Нью-Йорке у него родился ребенок от русской эмигрантки — опасная тайна.

В Нью-Йорке у него родился ребенок от русской эмигрантки — опасная тайна.

Маяковский был огромным, красивым мужчиной, и в атмосфере того времени у него не было недостатка в любовницах. Лили, вероятно, была самой важной женщиной в его жизни, и она играет центральную роль в книге Янгфельдта, которая читается почти как совместная биография. Она родилась Лили Каган, ребенком зажиточной еврейской семьи в Москве. В подростковом возрасте у нее были способности к математике и необычайная физическая привлекательность. В описании своей младшей сестры Эльзы она звучит как солнце:

У нее был большой рот с идеальными зубами и светящийся цвет лица, как будто она светилась изнутри. У нее был аккуратный бюст, круглые бедра, длинные ноги и очень маленькие руки и ноги. Ей нечего было скрывать; она могла бы ходить совершенно голой; каждая маленькая часть ее тела была восхитительной. К тому же ей нравилось ходить вообще голой; ей совершенно не было стыдно. Потом, когда она собиралась на бал, мы с мамой любили смотреть, как она одевается, надевает нижнее белье, завязывает шелковые чулки и надевает серебряные туфельки и сиреневое платье с квадратным декольте.

Я оцепенел от восхищения, когда посмотрел на нее.

За очарование приходится платить. Янгфельдт использует причудливые фразы, чтобы описать то, что звучит как сексуальное преследование со стороны учителей, родственников, друзей и даже незнакомцев. Когда Лили было 17 лет, ее учитель музыки «лишил ее невинности, пока его девушка мыла посуду в соседней комнате». Позже она сказала, что боялась показаться буржуазной. Мать заставила ее сделать аборт и хирургическим путем восстановить «девичную голову». «Лили отреагировала со своим обычным неповиновением, — пишет Янгфельдт. «Когда через несколько дней врач снял швы, она бросилась прямо в туалет и снова лишила себя невинности, на этот раз пальцем». Но на этом беды Лили не закончились. Ее дядя Лео, брат ее матери, не мог «противостоять не по годам развитым чарам Лили, но бросился на нее и потребовал, чтобы она вышла за него замуж». Словно намереваясь компенсировать десятилетия пуританской советской цензуры, Янгфельдт не упускает подробностей сексуальных и романтических подвигов Лили. Его очарование кажется окрашенным неодобрением; Я сбился со счета, сколько раз он называл Лили «неразборчивой в связях». Возможно, по-шведски это слово звучит дружелюбнее. Возможно, я несправедлив; поскольку Янгфельдт не использует сноски или иным образом не разъясняет происхождение конкретных отрывков, трудно сказать, где он заканчивается и начинаются его источники. Я остановился на его рассказе об отношениях Лили с молодым художником:

Его очарование кажется окрашенным неодобрением; Я сбился со счета, сколько раз он называл Лили «неразборчивой в связях». Возможно, по-шведски это слово звучит дружелюбнее. Возможно, я несправедлив; поскольку Янгфельдт не использует сноски или иным образом не разъясняет происхождение конкретных отрывков, трудно сказать, где он заканчивается и начинаются его источники. Я остановился на его рассказе об отношениях Лили с молодым художником:

Она была полностью в его власти: она была впечатлена его рисунками, а его разговор был таким воодушевляющим, что ее щеки покрылись румянцем. Однажды, когда она взяла его пудреницу, чтобы припудрить, он завизжал: «Что ты делаешь, у меня сифилис!» Этим восклицанием он покорил ее сердце, и в последние две недели перед ее отъездом в Мюнхен у них начался интимный роман. отношения, не думая о своей болезни.

Кокетливый тон — «его разговор был таким воодушевляющим, что она покраснела на щеках» — предполагает, что источником истории является сама Лили. (Ее неопубликованные мемуары были главным источником информации для Янгфельдт, который также знал ее лично.) Но действительно ли Лили сказала, что художник «покорил ее сердце», объявив, что у него сифилис? Она иронизировала? Мемуары и личные воспоминания недостоверны, а Лили, дожившая до 86 лет, всегда имела глаз на потомство. Янгфельдт предается множеству случайных психологических рассуждений — Маяковский — «обсессивно-компульсивный», у него «раздвоение личности» и «шизофреническое» поведение, — но ему, кажется, не приходит в голову, что быть зачатым против воли учителем или предложение собственного дяди может привести к компульсивному или саморазрушительному сексуальному поведению. Возможно, в игре было что-то большее, чем легкомысленная «распущенность».

(Ее неопубликованные мемуары были главным источником информации для Янгфельдт, который также знал ее лично.) Но действительно ли Лили сказала, что художник «покорил ее сердце», объявив, что у него сифилис? Она иронизировала? Мемуары и личные воспоминания недостоверны, а Лили, дожившая до 86 лет, всегда имела глаз на потомство. Янгфельдт предается множеству случайных психологических рассуждений — Маяковский — «обсессивно-компульсивный», у него «раздвоение личности» и «шизофреническое» поведение, — но ему, кажется, не приходит в голову, что быть зачатым против воли учителем или предложение собственного дяди может привести к компульсивному или саморазрушительному сексуальному поведению. Возможно, в игре было что-то большее, чем легкомысленная «распущенность».

В итоге Лили вышла замуж за Осипа Брика. Она любила его с подросткового возраста. Осип знал все о ее сексуальном опыте и, казалось, не возражал. Он и Лили ездили в командировки в дальние уголки Российской империи и в Западную Европу, находя время для исследований: побывали в борделе в Самарканде и на лесбийском секс-шоу в Париже. В Петрограде скучающая Лили напилась до беспамятства с двумя молодыми людьми и проснулась наутро в борделе. «Там, где чужие жены приложили бы все усилия, чтобы скрыть свой позор, — пишет Янгфельдт, — Лили сразу рассказала Осипу, что она задумала… ревность.» Лили открыто заводила любовников на протяжении всего брака. Неортодоксальные сексуальные и домашние отношения стали частью экспериментов того периода с местом женщины в обществе и семье, когда традиционный брак был отвергнут как проявление капиталистических прав собственности и инструмент угнетения женщин. Янгфельдт отвергает эти эксперименты как простое стремление к удовольствию. Каррик же обращает наше внимание на стихи Маяковского, агитирующие за революцию в быту и за справедливое отношение к женщинам, ссылаясь на его 19-летие.26 стихотворение «Любовь»:

В Петрограде скучающая Лили напилась до беспамятства с двумя молодыми людьми и проснулась наутро в борделе. «Там, где чужие жены приложили бы все усилия, чтобы скрыть свой позор, — пишет Янгфельдт, — Лили сразу рассказала Осипу, что она задумала… ревность.» Лили открыто заводила любовников на протяжении всего брака. Неортодоксальные сексуальные и домашние отношения стали частью экспериментов того периода с местом женщины в обществе и семье, когда традиционный брак был отвергнут как проявление капиталистических прав собственности и инструмент угнетения женщин. Янгфельдт отвергает эти эксперименты как простое стремление к удовольствию. Каррик же обращает наше внимание на стихи Маяковского, агитирующие за революцию в быту и за справедливое отношение к женщинам, ссылаясь на его 19-летие.26 стихотворение «Любовь»:

на параде, который он поет:

‘, товарищи…’

, но забывая

его соло -ариас

дома

он кричит на свою жену за ее недостатки:

, что ее капуста без жира

и соленые огурцы

без соли.

Тем не менее, Маяковский не был полностью согласен со свободной любовью. Он остро ревновал Лили к другим связям. В 1919 году Роман Якобсон сказал ее сестре Эльзе, что «Лили давно устала от Володи; он превратился в настоящего буржуазного мещанина, который заинтересован только в том, чтобы накормить и откормить свою женщину. Это, конечно, не в стиле Лили». Виктор Шкловский сказал, что Маяковский страдал преждевременной эякуляцией; Эльза, познакомившая Маяковского с Бриками, сказала, что Маяковский «не хорош в постели», потому что он «недостаточно неприличен». Маяковский был безусловно щепетилен, ипохондриком и гермофобом. (Согласно Янгфельдту, невроз возник из-за смерти его отца от заражения крови после укола иглой.) Он избегал общественного транспорта, рукопожатий и дверных ручек; всегда носил с собой мыло и чашку для питья; и путешествовал со складной резиновой ванной.

Бесконечная драма Маяковского с Лили, кажется, вдохновила его на многие лучшие стихи, в том числе на «Об этом» 1923 года, опубликованную с фотомонтажами Александра Родченко и изображением Лили на обложке. Он также начал писать рекламный текст в стихах. Обвиненный в растрате своего таланта, он сказал, что его усилия были качественной поэзией и важным источником денег, как и пропаганда и рекламные плакаты. ( Володя включает в себя примеры его рекламы и плакатов общественного здравоохранения, все в рифмованных стихах: «Не пейте сырую воду — помните, она грязная / Воду следует пить только кипяченую».) Он должен был содержать свою мать и сестры, и у Лили были дорогие вкусы.

Он также начал писать рекламный текст в стихах. Обвиненный в растрате своего таланта, он сказал, что его усилия были качественной поэзией и важным источником денег, как и пропаганда и рекламные плакаты. ( Володя включает в себя примеры его рекламы и плакатов общественного здравоохранения, все в рифмованных стихах: «Не пейте сырую воду — помните, она грязная / Воду следует пить только кипяченую».) Он должен был содержать свою мать и сестры, и у Лили были дорогие вкусы.

Когда в 1924 году умер Ленин, Маяковский написал эпическое посвящение, в котором предостерегает от учреждения ленинского культа – от шествий, мавзолеев и статуй. «Владимир Ильич Ленин» (отрывок включен в Володя ) утверждает, что нельзя поклоняться одному человеку, так как он есть лишь проявление коллектива.

Голос отдельного человека

тоньше писка…

Партия

0050 сжал

в единый разрушительный кулак.

Личность дрянь,

индивидуальность ноль…

Мы говорим Ленин,

, а подразумеваем

Партия.

Маяковский сказал, что это стихотворение было «вероятно, самым серьезным произведением, которое я когда-либо делал», но оно было высмеяно некоторыми критиками, которые не проигнорировали его. Пролетарский критик писал, что «ультраиндивидуалистические» строки Маяковского в «Об этом» казались «исключительно честными» по сравнению с «Владимиром Ильичем Лениным». Как и в случае со «150 000 000», попытка Маяковского погрузиться в воду не удалась: его гигантская голова то и дело выскакивала из поля зрения.

Самоубийство с раннего возраста влекло и пугало его. В 1925 году повесился популярный поэт Сергей Есенин. Его прощальное стихотворение, написанное его собственной кровью, кончалось: «Умереть в этой жизни — ничего нового, / но и жить тоже не ново». умереть не так уж тяжело./Построить новую жизнь/значительно труднее. » Янгфельдт видит в этом способ Маяковского подавить суицидальные чувства, вызванные смертью Есенина. Но и эти строки можно понять как попытку поставить коллективную борьбу над муками личности. (Есенин никогда не принимал революцию.)

» Янгфельдт видит в этом способ Маяковского подавить суицидальные чувства, вызванные смертью Есенина. Но и эти строки можно понять как попытку поставить коллективную борьбу над муками личности. (Есенин никогда не принимал революцию.)

К 1928 году Маяковский открыто выражал свое разочарование в революции. В его пьесе « Клоп» — «» в постановке Мейерхольда на музыку Шостаковича — рассказывается о пьющем водку и играющем на гитаре члене партии Присыпкине, которого заморозили после несчастного случая в 1929 году и оживили в 1979 году. пункт «Розы встречаются только в садоводческих книгах, а сны — только в медицинских книгах, в главе о галлюцинациях». питьевой. В конце концов Присыпкина и клопа ловят и помещают в зоопарк. Маяковский сказал актеру, играющему Присыпкина, подражать его собственным манерам. Трудно не заключить, что он отказался от утопических мечтаний и надежд использовать поэзию для разжигания духовной революции.

В том же году Маяковский встретил своего друга Юрия Анненкова в Ницце и спросил его, когда он планирует вернуться в Москву. Анненков сказал, что не планирует этого делать: он хочет продолжать быть художником. По свидетельству Анненкова, Маяковский ответил: «Но я возвращаюсь… потому что я уже перестал быть поэтом». Расплакавшись, он прошептал: «Теперь я… чиновник». Вернувшись в Москву, он принял участие в кампании против Замятина и Пильняка, хотя и признался, что не читал работы Пильняка. Несмотря на его уступчивость, ему было отказано в разрешении поехать в Париж к своей возлюбленной из русской эмигрантки, которая вскоре вышла замуж за французского виконта. Брики подверглись нападкам в прессе за их частые поездки за границу. Единственной хорошей новостью было то, что Сталину понравилось исполнение Маяковским «Владимира Ильича Ленина» на шестой годовщине смерти Ленина. «Правда » просила его прислать несколько стихов, но он отказался, когда узнал, что его будут публиковать вместе с другими поэтами и что ему не будет отведено почетное место.

Анненков сказал, что не планирует этого делать: он хочет продолжать быть художником. По свидетельству Анненкова, Маяковский ответил: «Но я возвращаюсь… потому что я уже перестал быть поэтом». Расплакавшись, он прошептал: «Теперь я… чиновник». Вернувшись в Москву, он принял участие в кампании против Замятина и Пильняка, хотя и признался, что не читал работы Пильняка. Несмотря на его уступчивость, ему было отказано в разрешении поехать в Париж к своей возлюбленной из русской эмигрантки, которая вскоре вышла замуж за французского виконта. Брики подверглись нападкам в прессе за их частые поездки за границу. Единственной хорошей новостью было то, что Сталину понравилось исполнение Маяковским «Владимира Ильича Ленина» на шестой годовщине смерти Ленина. «Правда » просила его прислать несколько стихов, но он отказался, когда узнал, что его будут публиковать вместе с другими поэтами и что ему не будет отведено почетное место.

Пьеса Маяковского 1930 года « Баня » в постановке Мейерхольда была острой сатирой на советскую бюрократию. Но в отличие от Клоп , это был критический и популярный провал. Маяковский пригласил высокопоставленных чиновников, оперативников и официальных писателей на открытие своей выставки Двадцать лет работы, , но мало кто из них появился. Он подумывал о вступлении в партию, но не пошел на это; Советская энциклопедия 1930 года объявила: «Бунтарство Маяковского, анархистское и индивидуалистическое, по существу мелкобуржуазное». Он стал фигурой насмешки. Один молодой человек подошел к нему и сказал: «Маяковский, мы знаем из истории, что хорошие поэты имеют обыкновение плохо кончать. Либо их убили, либо… Когда ты собирался застрелиться? Вопрос был и проницательным, и жестоким. Экстравагантный дар Маяковского требовал экстравагантного завершения.

Но в отличие от Клоп , это был критический и популярный провал. Маяковский пригласил высокопоставленных чиновников, оперативников и официальных писателей на открытие своей выставки Двадцать лет работы, , но мало кто из них появился. Он подумывал о вступлении в партию, но не пошел на это; Советская энциклопедия 1930 года объявила: «Бунтарство Маяковского, анархистское и индивидуалистическое, по существу мелкобуржуазное». Он стал фигурой насмешки. Один молодой человек подошел к нему и сказал: «Маяковский, мы знаем из истории, что хорошие поэты имеют обыкновение плохо кончать. Либо их убили, либо… Когда ты собирался застрелиться? Вопрос был и проницательным, и жестоким. Экстравагантный дар Маяковского требовал экстравагантного завершения.

Он выстрелил себе в грудь 14 апреля 1930 года. Его последняя девушка только что вышла из его комнаты после ссоры. Его литературные друзья вскоре собрались, чтобы посмотреть на тело, а за ними следовали органы безопасности. По официальной версии, самоубийство было результатом «чисто личных соображений», а также хронической (но не венерической!) болезни. В прощальном письме он содержал последнюю просьбу: «Никого не вините в моей смерти и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойный действительно ненавидел сплетни».

По официальной версии, самоубийство было результатом «чисто личных соображений», а также хронической (но не венерической!) болезни. В прощальном письме он содержал последнюю просьбу: «Никого не вините в моей смерти и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойный действительно ненавидел сплетни».

Убийство поэзии Маяковского

«Биографы — частные сыщики-любители», — писал однажды Роман Якобсон. Если так, то пикантнее дел Владимира Маяковского мало. Ибо даже его смерть представляет собой двойное убийство: самоубийство человека и уничтожение его поэзии. Место преступления осталось нетронутым, сохраненным для нас Пастернаком. Труп лежит один в комнате с пулей в сердце. Орудие убийства — пистолет Маузер — предоставил агент сталинской охранки. Предсмертная записка — потрясающее стихотворение — с новым каламбуром.

«Между одиннадцатью и двенадцатью вокруг кадра еще кружилась рябь», — писал Пастернак 14 апреля 1930 года. «Новости сотрясали телефоны, лица покрывались бледностью. Он лежал на боку лицом к стене, угрюмый и внушительный, с простыней до подбородка, с полуоткрытым ртом, как во сне. Высокомерно повернувшись спиной ко всему, даже в этом покое, даже в этом сне, он упорно рвался куда-то уйти… смерть задержала позу, которую ей почти никогда не удается уловить. Это было выражение, с которым начинают жизнь, но не заканчивают ее. Он дулся и возмущался».

Он лежал на боку лицом к стене, угрюмый и внушительный, с простыней до подбородка, с полуоткрытым ртом, как во сне. Высокомерно повернувшись спиной ко всему, даже в этом покое, даже в этом сне, он упорно рвался куда-то уйти… смерть задержала позу, которую ей почти никогда не удается уловить. Это было выражение, с которым начинают жизнь, но не заканчивают ее. Он дулся и возмущался».

В восемь часов вечера Маяковскому просверливают череп, чтобы сохранить его мозг, как орган гения, для будущих поколений в СССР. При взвешивании оказалось, что он на 360 граммов тяжелее ленинского, «что было головной болью для идеологов Института мозга». Сразу же было начато расследование причин смерти. Выяснилось, что поэт застрелился «по личным мотивам». Но в этой захватывающей, давно назревшей биографии Бенгт Янгфельдт предлагает более сложное решение.

Причина смерти? Разочарованная поэзия.

Родившийся в 1893 году в сельской Грузии, Маяковский обладал врожденной способностью запоминать и декламировать стихи.

Вот что я называю поэзией».

Вот что я называю поэзией».Маяковский уже был сложным персонажем. Шарлотта-амбидекстр, воспринявшая проигрыш как личное оскорбление; пролетарский агитатор, одетый как франт; боящийся микробов ипохондрик, выкуривающий по 100 сигарет в день; сердцеед с гнилыми зубами, вызывающий череду абортов, куда бы он ни пошел. Он превращал совершенно успешные романы в отчаянные и обжигающие любовные тексты. Массивный и властный, ростом шесть футов и три дюйма, всегда отбивающий ритм своих стихов своими стальными носками и тростью, он постоянно шутил, но редко над ними смеялся. У него была бритая голова, манера поведения «хулигана», а лишенный публики он оказывался невротичным и очень нежным. Даже его имя, от русского слова «маяк», звучало так, как будто он его выдумал. Его условия жизни также были неортодоксальными. Примерно с 1915, незадолго до смерти он жил в сложном ménage a trois со своей музой Лилей и ее мужем, критиком Осипом Бриком.

Явную, шокирующую изобретательность стихов Маяковского почти невозможно перевести. «Я всегда самое характерное слово ставлю в конце строки и во что бы то ни стало нахожу для него рифму», — объяснял Маяковский в своем очерке «Как сочинять стихи». «В результате мои рифмы почти всегда необычны и, во всяком случае, до меня не использовались и не существуют в словарях рифм». Его стихи пестрят «грамматическими деформациями, причудливыми инверсиями, неологизмами и каламбурами». . По словам одного русского критика, английским эквивалентом консервативной стишки Маяковского был бы «лютик» Браунинга с «Томми-уступи-место-нам-твоему-дяде». Что действительно бросается в глаза в английском языке, так это блеск и жестокость его метафор. «Мои стихи, — поясняет он, — выпрыгивают / как безумные гладиаторы / «Убей!» / кричат». В одном он приглашает солнце выпить с ним чаю; в другом он вставляет его, как монокль, в свой зияющий глаз. Он приказывает пожарным залезть к нему в сердце, чтобы потушить пекло. Он жалуется, что его «породили Голиафы — / Я такой большой, такой нежеланный», но говорит, что он так нежен, как любовник, что он не человек, а «облако в штанах».

«Я всегда самое характерное слово ставлю в конце строки и во что бы то ни стало нахожу для него рифму», — объяснял Маяковский в своем очерке «Как сочинять стихи». «В результате мои рифмы почти всегда необычны и, во всяком случае, до меня не использовались и не существуют в словарях рифм». Его стихи пестрят «грамматическими деформациями, причудливыми инверсиями, неологизмами и каламбурами». . По словам одного русского критика, английским эквивалентом консервативной стишки Маяковского был бы «лютик» Браунинга с «Томми-уступи-место-нам-твоему-дяде». Что действительно бросается в глаза в английском языке, так это блеск и жестокость его метафор. «Мои стихи, — поясняет он, — выпрыгивают / как безумные гладиаторы / «Убей!» / кричат». В одном он приглашает солнце выпить с ним чаю; в другом он вставляет его, как монокль, в свой зияющий глаз. Он приказывает пожарным залезть к нему в сердце, чтобы потушить пекло. Он жалуется, что его «породили Голиафы — / Я такой большой, такой нежеланный», но говорит, что он так нежен, как любовник, что он не человек, а «облако в штанах».

До русской революции Маяковский предвидел ее. Когда до него дошло, он решил поставить свой талант на службу — создавать плакаты и рекламные джинглы для государственного информационного агентства РОСТА. В течение десятилетия Маяковский утверждал: «Рабочий класс / говорит / моими устами. / А мы, / пролетарии, / водители пера». Он ужаснул Ленина своей панегирической поэмой «150 000 000» («глупые, глупые невероятно… за футуризм выпороть»), но позабавил своим сатирическим взглядом на советскую бюрократию. («В своем стихотворении он высмеивает все конференции и высмеивает коммунистов, которые просто посещают одну конференцию за другой. Я не могу комментировать поэзию, но что касается политики, я могу гарантировать, что он абсолютно прав». )

В первые годы существования советского режима Маяковский пользовался художественной свободой, восхваляя большевистское видение полностью добровольно. Он мог штамповать стихи, восхваляющие Советское государство, а также удивительные, вольные тексты, такие как «Я люблю» и «Об этом». Но с 1926 года, когда Сталин начал свое неумолимое восхождение, Маяковский почувствовал необходимость писать политически чистые стихи. Его попытки, такие как «Вредитель» — о Шахтинском процессе — и «Рассказ литейщика Ивана Козырова о том, как он въехал в новую квартиру», граничат с пропастью. «Во время одной из наших встреч Маяковский по своему обыкновению прочитал мне свои последние стихи», — писал Роман Якобсон. «Учитывая его творческий потенциал, я не мог не сравнить их с тем, что он мог бы создать. «Очень хорошо, — сказал я, — но не так хорошо, как Маяковский».0007

Но с 1926 года, когда Сталин начал свое неумолимое восхождение, Маяковский почувствовал необходимость писать политически чистые стихи. Его попытки, такие как «Вредитель» — о Шахтинском процессе — и «Рассказ литейщика Ивана Козырова о том, как он въехал в новую квартиру», граничат с пропастью. «Во время одной из наших встреч Маяковский по своему обыкновению прочитал мне свои последние стихи», — писал Роман Якобсон. «Учитывая его творческий потенциал, я не мог не сравнить их с тем, что он мог бы создать. «Очень хорошо, — сказал я, — но не так хорошо, как Маяковский».0007

Он много путешествовал по Германии, Франции, Мексике и Америке, встречался с Пикассо, Кокто и присутствовал на похоронах Пруста. Находясь в Нью-Йорке, он стал отцом внебрачного ребенка. По возвращении он обратил свое внимание на сцену, написав свою величайшую сатиру, Клоп . В том же, 1928 году, его поэзия снова начала хлынуть — самым неудобным образом. Женщины всегда играли решающую роль в лирике Маяковского, и когда он встретил Татьяну Яковлеву, длинноногую белую русскую эмигрантку лет двадцати с небольшим, обладавшую «абсолютным даром» к поэзии, ее влияние было немедленным. В «Письме из Парижа товарищу Кострову о природе любви», которое, как он знал, сбросит «бомбу» на его домашнюю аудиторию, Маяковский описал, как «Любовь нанесла / мне / неизлечимую рану — я едва могу двигаться. … / любовь / говорит нам, напевая, / что заглохший мотор / сердца / снова заработал /».0007

Находясь в Нью-Йорке, он стал отцом внебрачного ребенка. По возвращении он обратил свое внимание на сцену, написав свою величайшую сатиру, Клоп . В том же, 1928 году, его поэзия снова начала хлынуть — самым неудобным образом. Женщины всегда играли решающую роль в лирике Маяковского, и когда он встретил Татьяну Яковлеву, длинноногую белую русскую эмигрантку лет двадцати с небольшим, обладавшую «абсолютным даром» к поэзии, ее влияние было немедленным. В «Письме из Парижа товарищу Кострову о природе любви», которое, как он знал, сбросит «бомбу» на его домашнюю аудиторию, Маяковский описал, как «Любовь нанесла / мне / неизлечимую рану — я едва могу двигаться. … / любовь / говорит нам, напевая, / что заглохший мотор / сердца / снова заработал /».0007

Еще в 1920 году Брики были известны как осведомители, когда к их двери была приколота анонимная записка: «Вы думаете, что здесь живет Брик, известный языковед? / Здесь живет следователь и чекист». В конце 19В 20-е годы Брики смогли получить выездные визы для зарубежных поездок, в то время как почти всем остальным гражданам Советского Союза в них было отказано. В том числе и Маяковскому, которому в 1929 году было отказано в возвращении в Париж, где он надеялся жениться на Татьяне.

Еще в 1920 году Брики были известны как осведомители, когда к их двери была приколота анонимная записка: «Вы думаете, что здесь живет Брик, известный языковед? / Здесь живет следователь и чекист». В конце 19В 20-е годы Брики смогли получить выездные визы для зарубежных поездок, в то время как почти всем остальным гражданам Советского Союза в них было отказано. В том числе и Маяковскому, которому в 1929 году было отказано в возвращении в Париж, где он надеялся жениться на Татьяне. Именно в этот момент книга Янгфельдта становится одновременно ужасающей и крайне навязчивой, поскольку она с головой погружается в последние дни жизни поэта. Это как если бы Лиля Брик, Союз советских писателей (РАПП) и сталинская тайная полиция (ОГПУ) соревнуются, кто быстрее отполирует пулю для пистолета Маяковского. Во-первых, как намекает Янгфельдт, ОГПУ заполнило поэтические чтения Маяковского хулителями, чтобы задать ему такие вопросы, как: «Маяковский, мы знаем из истории, что хорошие поэты обычно плохо кончают. Либо их убили, либо… Когда вы думали застрелиться?» Тогда РАПП уверяет, что ретроспектива 20-летнего творчества Маяковского — унылый, малопосещаемый провал. И Лиля, следя за каждым передвижением Татьяны в Париже, через сестру и агентов за границей, самым жестоким и публичным образом сообщает Маяковскому, что Татьяна вышла замуж за виконта. Разочарованный, подавленный и склонный «к совершенно беспочвенному унынию» Маяковский начал работу над еще одним опасным стихотворением, пояснив: «Агитпроп / и мне в зубы залипает / и я лучше / тебе сочиняю романсы — / в нем больше профита». и больше обаяния. / Но я / покорил / себя, / наставив пяту / на горло / собственной песни».

Либо их убили, либо… Когда вы думали застрелиться?» Тогда РАПП уверяет, что ретроспектива 20-летнего творчества Маяковского — унылый, малопосещаемый провал. И Лиля, следя за каждым передвижением Татьяны в Париже, через сестру и агентов за границей, самым жестоким и публичным образом сообщает Маяковскому, что Татьяна вышла замуж за виконта. Разочарованный, подавленный и склонный «к совершенно беспочвенному унынию» Маяковский начал работу над еще одним опасным стихотворением, пояснив: «Агитпроп / и мне в зубы залипает / и я лучше / тебе сочиняю романсы — / в нем больше профита». и больше обаяния. / Но я / покорил / себя, / наставив пяту / на горло / собственной песни».

В канун Нового 1929 года Лиля Брик устроила Маяковскому, пожалуй, самую ужасную вечеринку в анналах мировой литературы. Список гостей заполнен политическими информаторами, празднество подогревается 40 бутылками шампанского, охлажденными в ванне, а Маяковский большую часть вечера проводит, сидя в одиночестве в углу. Когда его старые друзья, Пастернак и критик Шкловский, вломятся в ворота рано утром, Маяковский даже не взглянет на них. «Он не понимает», — сказал Маяковский, имея в виду Пастернака. — Ему лучше уйти. Он думает, что это как пуговица, которую сегодня сорвешь, а завтра пришьешь обратно… От меня срывают людей, чтобы и моя плоть оторвалась».0007

Когда его старые друзья, Пастернак и критик Шкловский, вломятся в ворота рано утром, Маяковский даже не взглянет на них. «Он не понимает», — сказал Маяковский, имея в виду Пастернака. — Ему лучше уйти. Он думает, что это как пуговица, которую сегодня сорвешь, а завтра пришьешь обратно… От меня срывают людей, чтобы и моя плоть оторвалась».0007

Через четыре месяца Маяковского не стало. И этот день Янгфельдт точно записывает, как детектив, перебирающий улики. Накануне вечером Маяковский пригласил друзей на ужин — и никто из них не пришел. Он сидел и пил один, спал очень мало. Утром, ясным и солнечным, он встретился со своей девушкой, молодой актрисой по имени Нора. Он попросил ее не оставлять его, чтобы репетировать свою последнюю пьесу, и, когда она это сделала, выстрелил себе в сердце. Брики были за границей, осматривали достопримечательности Амстердама. По возвращении Лили она решила, что Маяковский только что проиграл последний раунд в игре в русскую рулетку, в которую он то и дело играл сам с собой на протяжении двух десятилетий. «Он застрелился в присутствии Норы», — написала она. «Но на ней столько же вины, как на апельсиновой корке, когда человек поскользнется на ней, упадет и умрет».

«Он застрелился в присутствии Норы», — написала она. «Но на ней столько же вины, как на апельсиновой корке, когда человек поскользнется на ней, упадет и умрет».

Товарищи Маяковского-поэты не согласились: они думали, что его загнал на смерть поток его собственных стихов. «Я всегда думал, — говорил Пастернак, — что врожденный талант Маяковского однажды взорвется, что он будет вынужден взорвать эти сказочные по своей бессмысленности склады химически чистой чепухи, в которую он добровольно наряжался, пока не стал неузнаваем…» Или, как лаконично выразилась Марина Цветаева: «12 лет подряд Маяковский-человек пытался убить в себе Маяковского-поэта; на тринадцатом году восстал поэт и убил человека».0007

Но если поэт внутри убил человека, чтобы спасти поэзию, то потом произошла гораздо большая трагедия, чем самоубийство Маяковского. Через пять лет после его смерти Лиля Брик написала Сталину, прося помощи в издании «Собрания сочинений» Маяковского. Ответ Сталина, должно быть, обрадовал ее, но он обрек поэзию Маяковского на забвение вне советской системы. «Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», — заявил Сталин. «Равнодушие к его памяти и его творчеству — преступление». С тех пор «кладовые химически чистой чепухи» Маяковского были насильно навязаны сотням миллионов по всему СССР, а его настоящее достижение — его личная лирика — вычеркнуто из истории. Потом, когда распался Советский Союз, вместе с ним рухнула и репутация Маяковского. Сегодня его прославляют не как автора самых поразительно оригинальных стихов на русском языке, а как поэта тоталитаризма. Его имя до сих пор красуется на дорожных знаках, на станции московского метро и в ночном клубе в Омске, но в посткоммунистической России, как и здесь, на Западе, его поэзию почти не читают.

«Маяковский был и остается лучшим и талантливейшим поэтом нашей советской эпохи», — заявил Сталин. «Равнодушие к его памяти и его творчеству — преступление». С тех пор «кладовые химически чистой чепухи» Маяковского были насильно навязаны сотням миллионов по всему СССР, а его настоящее достижение — его личная лирика — вычеркнуто из истории. Потом, когда распался Советский Союз, вместе с ним рухнула и репутация Маяковского. Сегодня его прославляют не как автора самых поразительно оригинальных стихов на русском языке, а как поэта тоталитаризма. Его имя до сих пор красуется на дорожных знаках, на станции московского метро и в ночном клубе в Омске, но в посткоммунистической России, как и здесь, на Западе, его поэзию почти не читают.

Это величайшее преступление, которое должен раскрыть его биограф, и, прочитав эту книгу, вы поможете раскрыть это дело.

Эмили Хилл — писательница из Лондона. Посетите ее сайт здесь.

Маяковский: Биография Бенгта Янгфельдта опубликована издательством University of Chicago Press.

Любовницы были, да. Одна из них, Лиля Брик, по одной из версий, была причиной его смерти.

Любовницы были, да. Одна из них, Лиля Брик, по одной из версий, была причиной его смерти. »

» И вновь

встает

нерешенный вопрос –

о женщинах

и о любви.

Мы любим парад,

нарядную песню.

Говорим красиво,

выходя на митинг.

На часто

под этим

покрытой плесенью,

старенький–старенький бытик.

Поет на собранье:

«Вперед, товарищи...»

А дома,

забыв об арии сольной,

орет на жену,

что щи не в наваре

и что

огурцы

плоховато просолены.

Живет с другой –

киоск в ширину,

бельем –

шантанная дива.

Но тонким чулком

попрекает жену:

– Компрометируешь

пред коллективом.–

То лезут к любой,

была бы с ногами.

Пять баб

переменит

в течении суток.

У нас, мол,

свобода,

а не моногамия.

Долой мещанство

и предрассудок!

С цветка на цветок

молодым стрекозлом

порхает,

летает

и мечется.

И вновь

встает

нерешенный вопрос –

о женщинах

и о любви.

Мы любим парад,

нарядную песню.

Говорим красиво,

выходя на митинг.

На часто

под этим

покрытой плесенью,

старенький–старенький бытик.

Поет на собранье:

«Вперед, товарищи...»

А дома,

забыв об арии сольной,

орет на жену,

что щи не в наваре

и что

огурцы

плоховато просолены.

Живет с другой –

киоск в ширину,

бельем –

шантанная дива.

Но тонким чулком

попрекает жену:

– Компрометируешь

пред коллективом.–

То лезут к любой,

была бы с ногами.

Пять баб

переменит

в течении суток.

У нас, мол,

свобода,

а не моногамия.

Долой мещанство

и предрассудок!

С цветка на цветок

молодым стрекозлом

порхает,

летает

и мечется. Одно ему

в мире

кажется злом –

это

алиментщица.

Он рад умереть,

экономя треть,

три года

судиться рад:

и я, мол, не я,

и она не моя,

и я вообще

кастрат.

А любят,

так будь

монашенкой верной –

тиранит

ревностью

всякий пустяк

и мерит

любовь

на калибр револьверный,

неверной

в затылок

пулю пустя.

Четвертый –

герой десятка сражений,

а так,

что любо–дорого,

бежит

в перепуге

от туфли жениной,

простой туфли Мосторга.

А другой

стрелу любви

иначе метит,

путает

– ребенок этакий –

уловленье

любимой

в романтические сети

с повышеньем

подчиненной по тарифной

сетке.

По женской линии

тоже вам не райские скинии.

Одно ему

в мире

кажется злом –

это

алиментщица.

Он рад умереть,

экономя треть,

три года

судиться рад:

и я, мол, не я,

и она не моя,

и я вообще

кастрат.

А любят,

так будь

монашенкой верной –

тиранит

ревностью

всякий пустяк

и мерит

любовь

на калибр револьверный,

неверной

в затылок

пулю пустя.

Четвертый –

герой десятка сражений,

а так,

что любо–дорого,

бежит

в перепуге

от туфли жениной,

простой туфли Мосторга.

А другой

стрелу любви

иначе метит,

путает

– ребенок этакий –

уловленье

любимой

в романтические сети

с повышеньем

подчиненной по тарифной

сетке.

По женской линии

тоже вам не райские скинии. Простенького паренька

подцепила

барынька.

Он работать,

а ее

не удержать никак –

бегает за клёшем

каждого бульварника.

Что ж,

сиди

и в плаче

Нилом нилься.

Ишь! –

Жених!

– Для кого ж я, милые, женился?

Для себя –

или для них? –

У родителей

и дети этакого сорта:

– Что родители?

И мы

не хуже, мол! –

Занимаются

любовью в виде спорта,

не успев

вписаться в комсомол.

И дальше,

к деревне,

быт без движеньица –

живут, как и раньше,

из года в год.

Вот так же

замуж выходят

и женятся,

как покупают

рабочий скот.

Если будет

длиться так

за годом годик,

то,

скажу вам прямо,

не сумеет

разобрать

и брачный кодекс,

где отец и дочь,

который сын и мама.

Простенького паренька

подцепила

барынька.

Он работать,

а ее

не удержать никак –

бегает за клёшем

каждого бульварника.

Что ж,

сиди

и в плаче

Нилом нилься.

Ишь! –

Жених!

– Для кого ж я, милые, женился?

Для себя –

или для них? –

У родителей

и дети этакого сорта:

– Что родители?

И мы

не хуже, мол! –

Занимаются

любовью в виде спорта,

не успев

вписаться в комсомол.

И дальше,

к деревне,

быт без движеньица –

живут, как и раньше,

из года в год.

Вот так же

замуж выходят

и женятся,

как покупают

рабочий скот.

Если будет

длиться так

за годом годик,

то,

скажу вам прямо,

не сумеет

разобрать

и брачный кодекс,

где отец и дочь,

который сын и мама. Я не за семью.

В огне

и дыме синем

выгори

и этого старья кусок,

где шипели

матери–гусыни

и детей

стерег

отец–гусак!

Нет.

Но мы живем коммуной

плотно,

в общежитиях грязнеет кожа тел.

Надо

голос

подымать за чистоплотность

отношений наших

и любовных дел.

Не отвиливай –

мол, я не венчан.

Нас

не поп скрепляет тарабарящий.

Надо

обвязать

и жизнь мужчин и женщин

словом,

нас объединяющим:

«Товарищи».

1926

Я не за семью.

В огне

и дыме синем

выгори

и этого старья кусок,

где шипели

матери–гусыни

и детей

стерег

отец–гусак!

Нет.

Но мы живем коммуной

плотно,

в общежитиях грязнеет кожа тел.

Надо

голос

подымать за чистоплотность

отношений наших

и любовных дел.

Не отвиливай –

мол, я не венчан.

Нас

не поп скрепляет тарабарящий.

Надо

обвязать

и жизнь мужчин и женщин

словом,

нас объединяющим:

«Товарищи».

1926 Я оцепенел от восхищения, когда посмотрел на нее.

Я оцепенел от восхищения, когда посмотрел на нее.