Проектная работа «Как найти корень в слове «БЕЛКА»?!»

ПРОЕКТ по русскому языку

Как найти корень в слове «БЕЛКА»?

Руководитель:

учитель начальных классов

Щеглова Ирина Ивановна

Проект выполнила:

ученица 3 класса

Никитцова Анастасия

1.ВВЕДЕНИЕ

На уроке мы читали текст « Белка» и выполняли задания к нему. Надо было выполнить разбор слова по составу. У нас возникли споры по определению корня в слове белка. Какой же корень в этом слове? Как возникло это слово? Я решила разобраться в этом вопросе и выдвинула

гипотезу: чтобы успешно находить родственные слова, необходимо обращаться к словарям.

Перед собой я поставила

цель: научиться находить родственные слова, чтобы успешно выполнять разбор слова по составу.

Я наметила задачи:

— изучить лексическое значение слова белка в «Толковом словаре»;

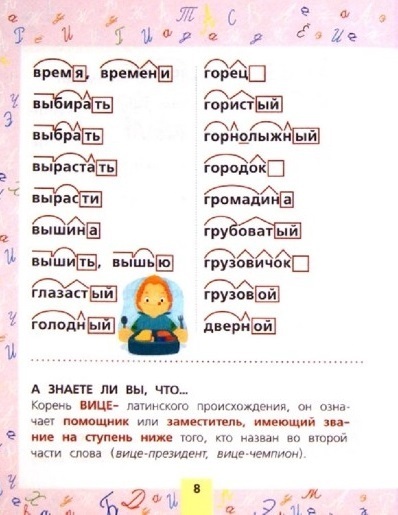

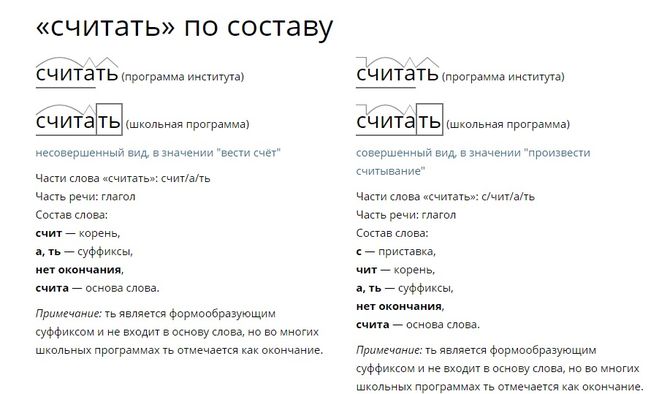

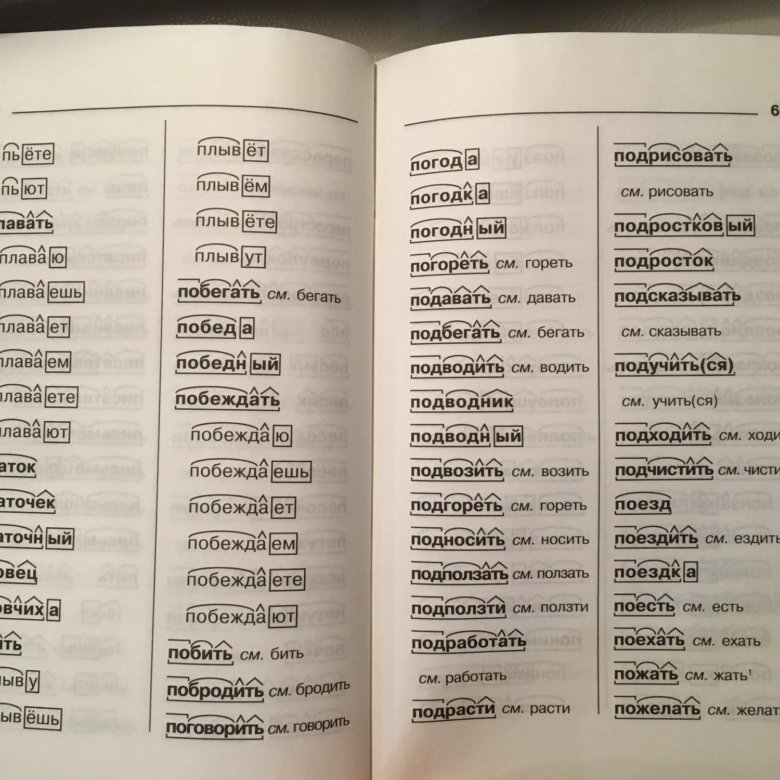

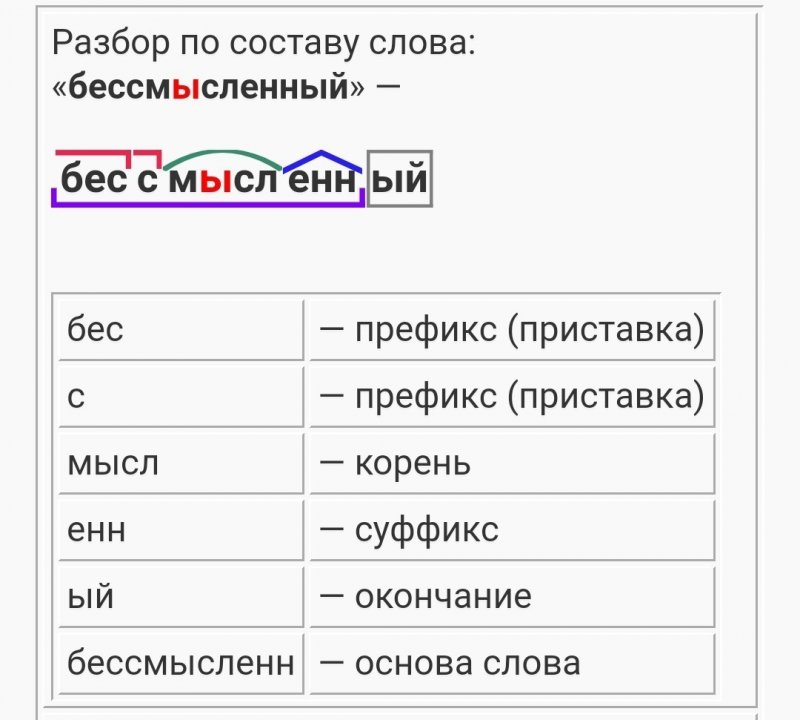

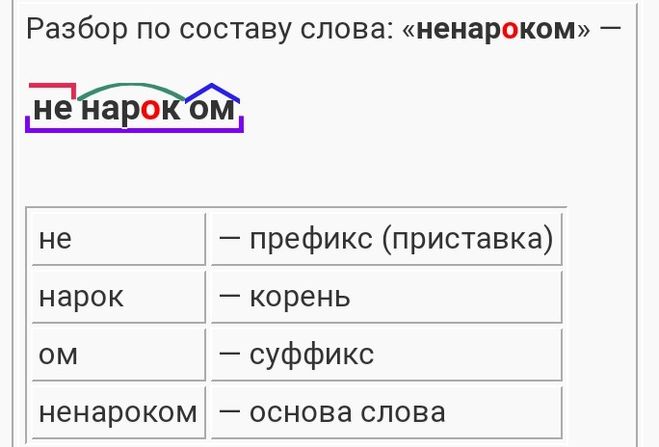

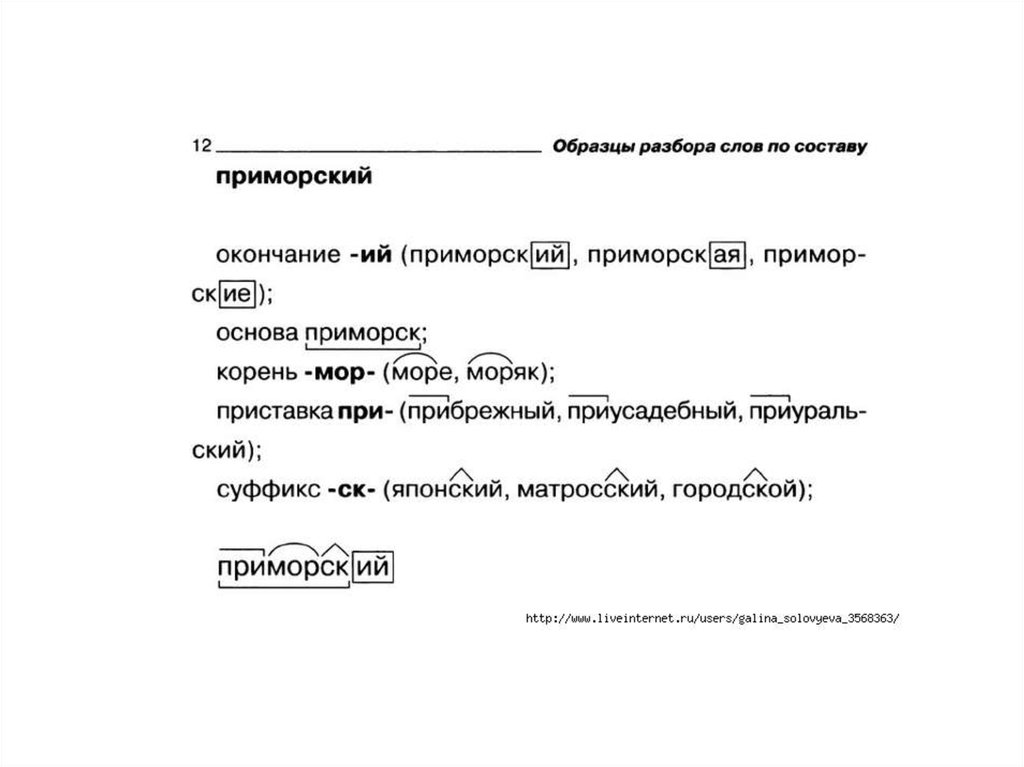

-узнать о составе слова белка в школьном словарике «Разбор слова по составу» ;

— разработать для одноклассников памятку « Найди корень!» — этапы работы по нахождению корня.

Объект исследования: группы однокоренных слов.

Предмет исследования: слова, имеющие корни – бел -, — белк-.

Методы исследования: знакомство с информационными источниками, анкетирование одноклассников, обработка материалов, обобщение, вывод.

Продукт: памятка «Найди корень!». В нём я покажу одноклассникам этапы работы по нахождению корня в слове.

2. СОДЕРЖАНИЕ.

2.1. Мы выполняли задание в группе и наши мнения разошлись.

Задание было такое:

Найди однокоренное слово к слову белка.

а) белочка

б) белый

Ребята сделали так:

а) белочка -96%

в) белый- 22%

Вывод: 22% учеников считают, что белка и белый родственные слова

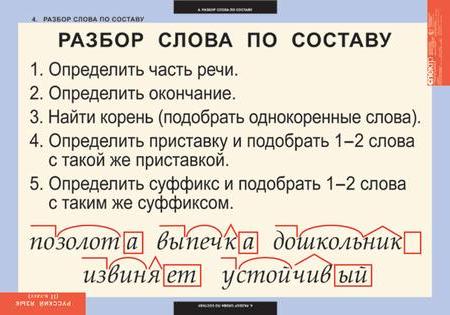

Руководствуясь правилами учебника В.П. Канакиной «Русский язык», мы вспомнили, что:

«Однокоренные слова – это слова, которые имеют одинаковый корень с одним и тем же значением.»

Чтобы определить лексическое значение слов, я посмотрела в « Учебный словарь русского языка» В. В. Репкина (это «Толковый» словарь) и узнала, что…

В. Репкина (это «Толковый» словарь) и узнала, что…

Белка:

1) Белка. Небольшой лесной зверек-грызун с пушистым хвостом

Древнерусское образование от существительного бела.

Животное это, как ни странно, получило название по цвету шкурки не обычного и хорошо знакомого нам зверька, а по очень редкой — белой — разновидности.

Белый:

1) Белый. Цвет снега или мела.

Значит, раньше эти слова были родственниками. Но со временем каждое из них образовало свою группу родственных слов.

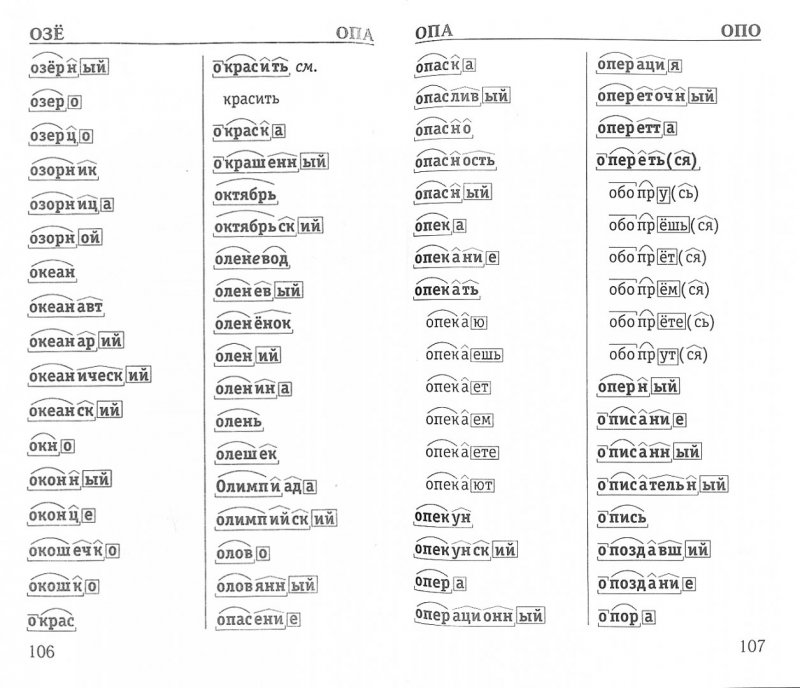

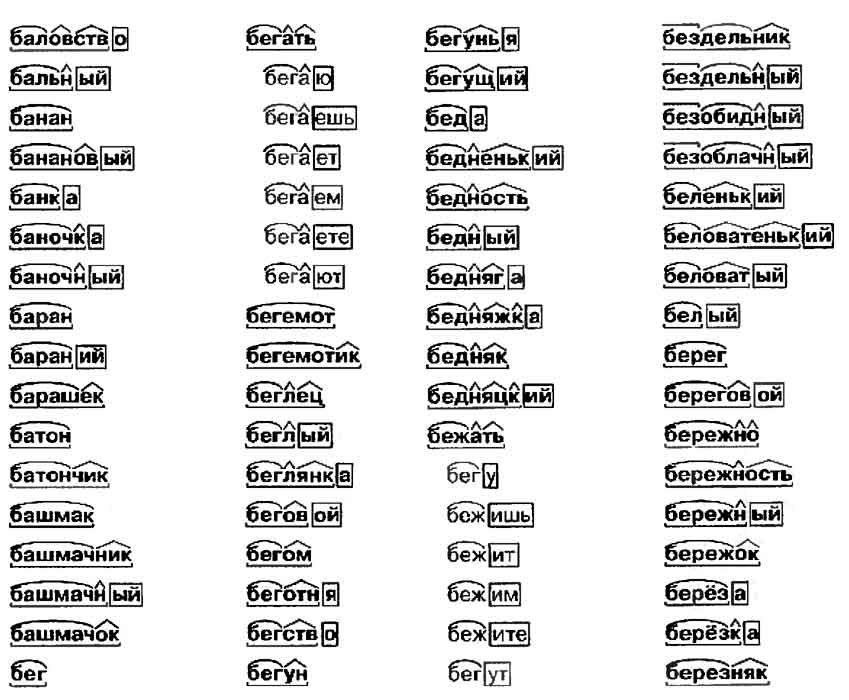

В « Учебном словаре русского языка» В.В. Репкина мы видим однокоренные слова к слову

белка | белый |

белочка | белить |

беличий | беленький |

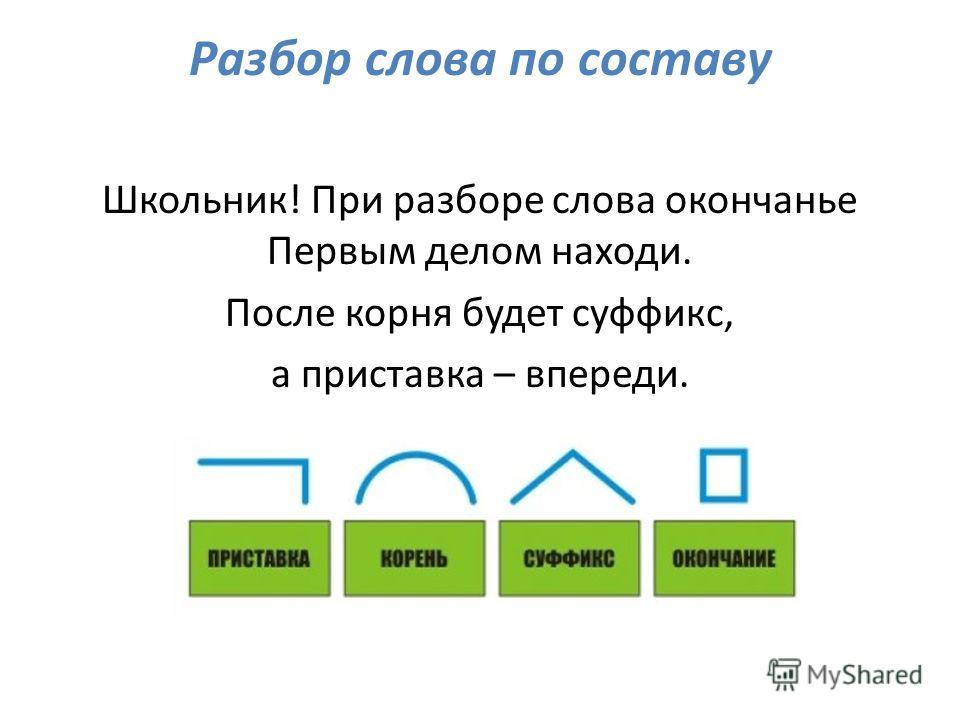

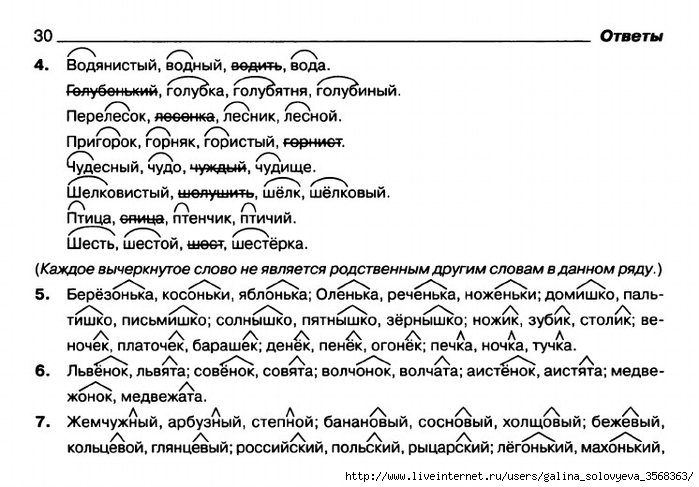

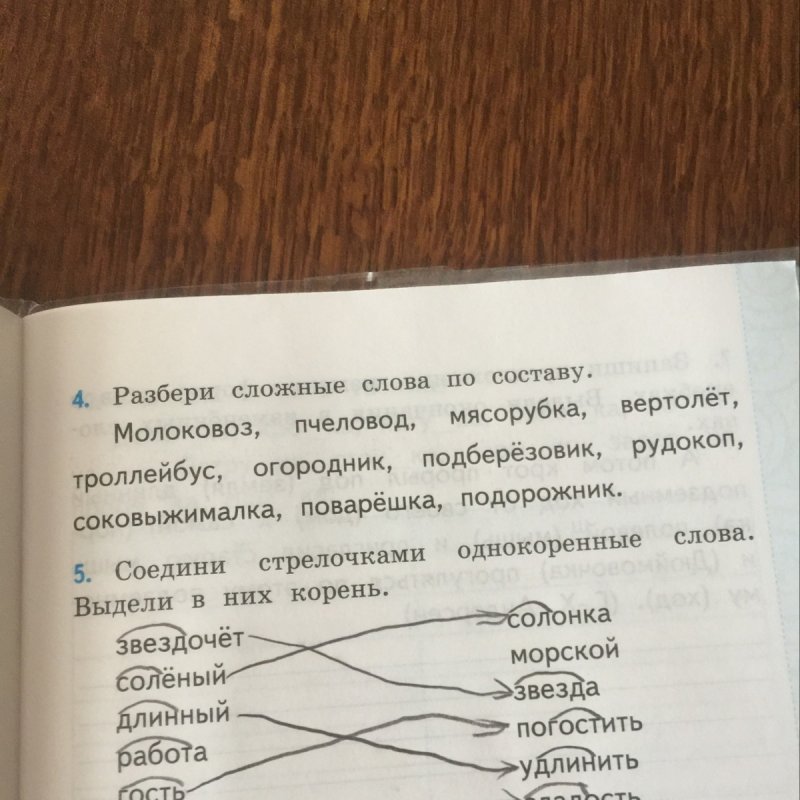

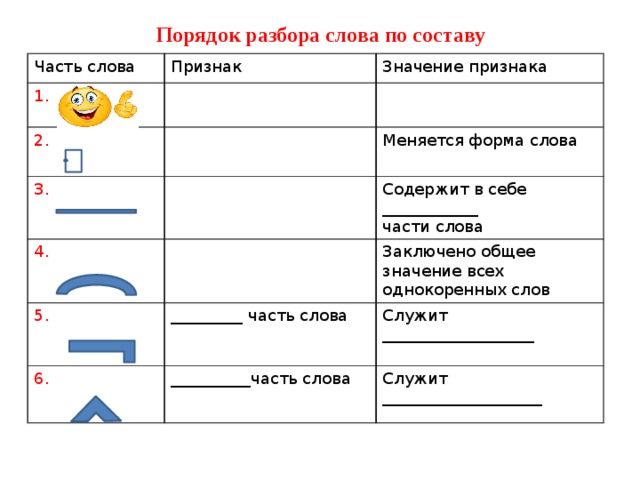

2.2. Второе условие для родственных слов – это общий корень.

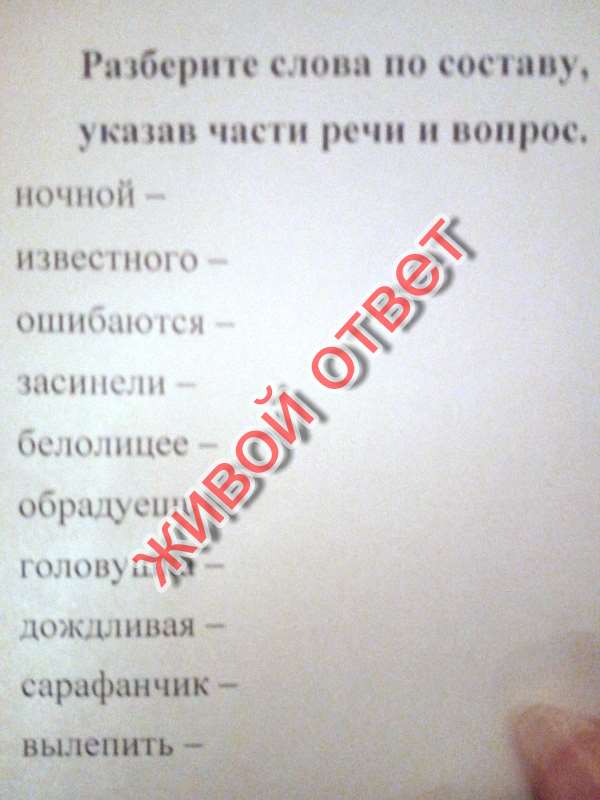

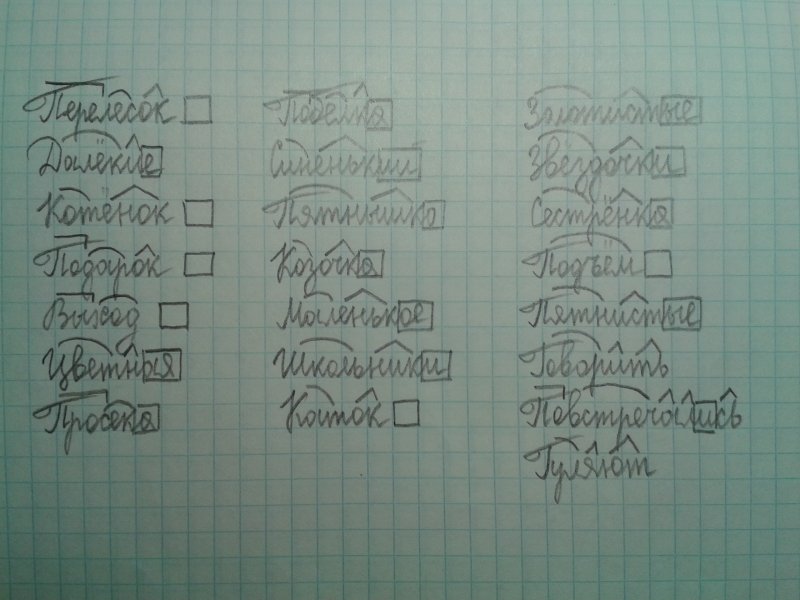

Задано разобрать слова по составу

белка белый

Большинство ребят, 80%, выделили корень – бел — . И это оказалось ошибкой. Такой корень только у слова белый.

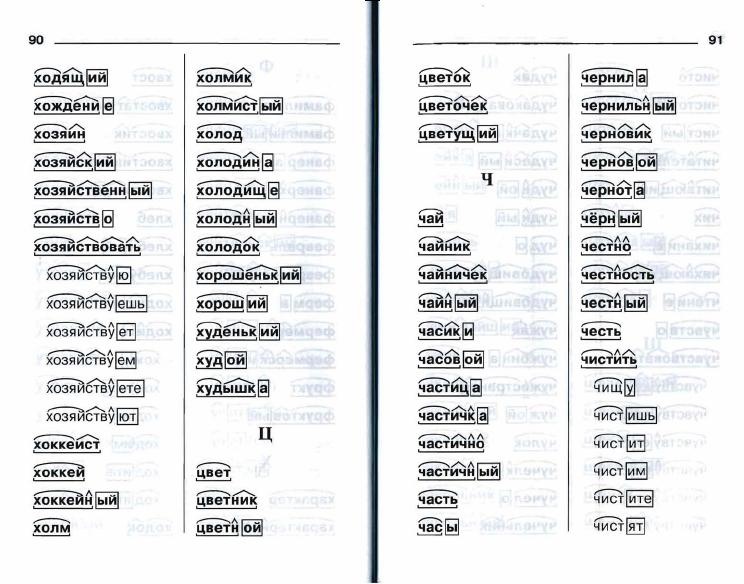

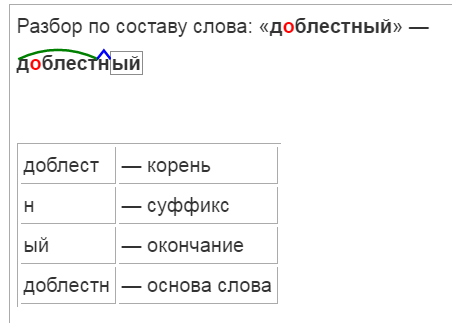

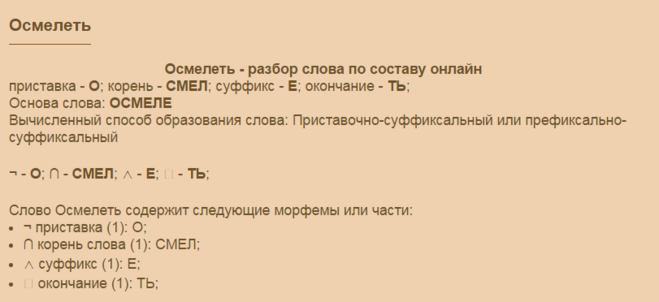

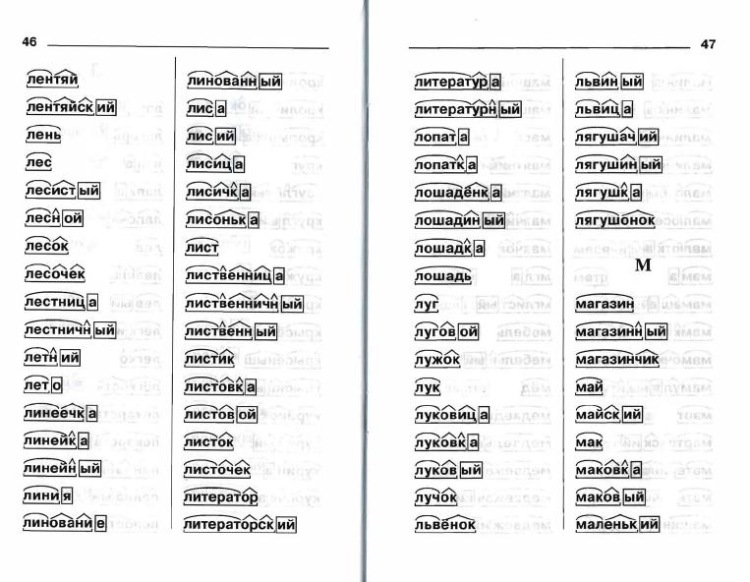

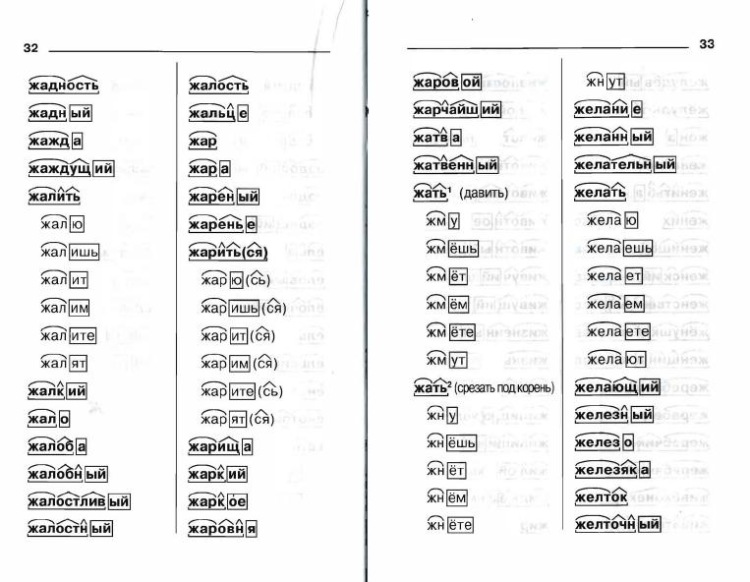

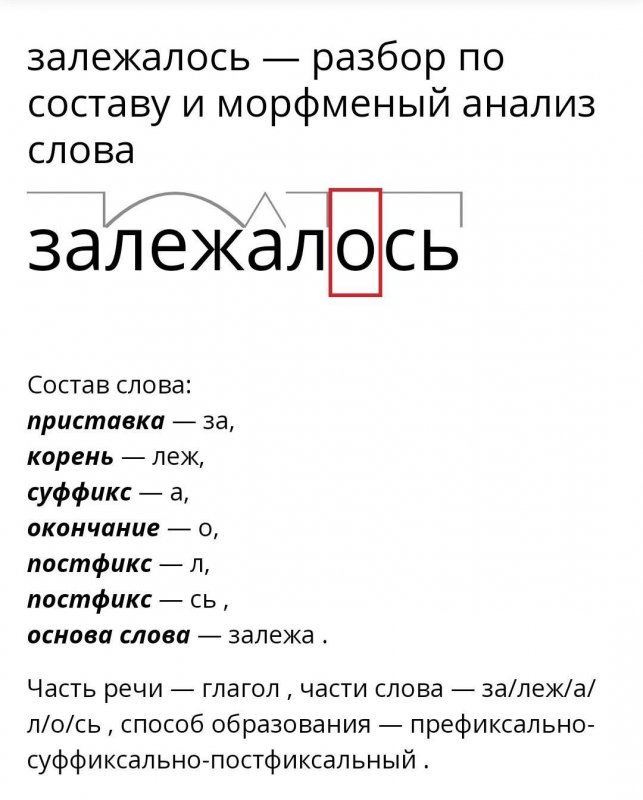

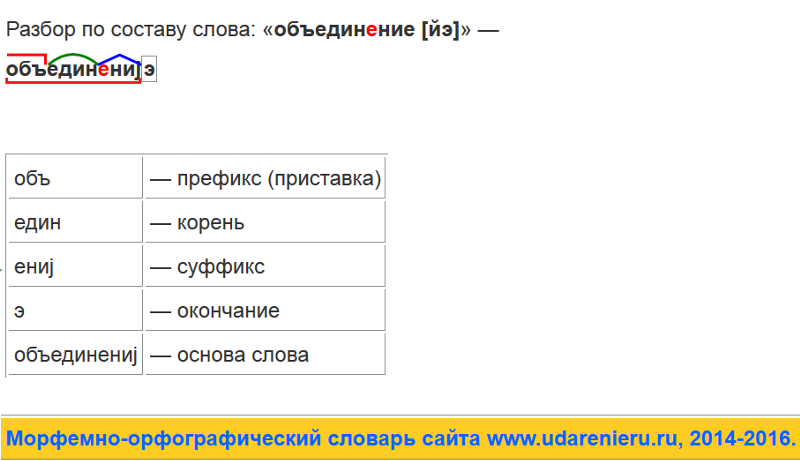

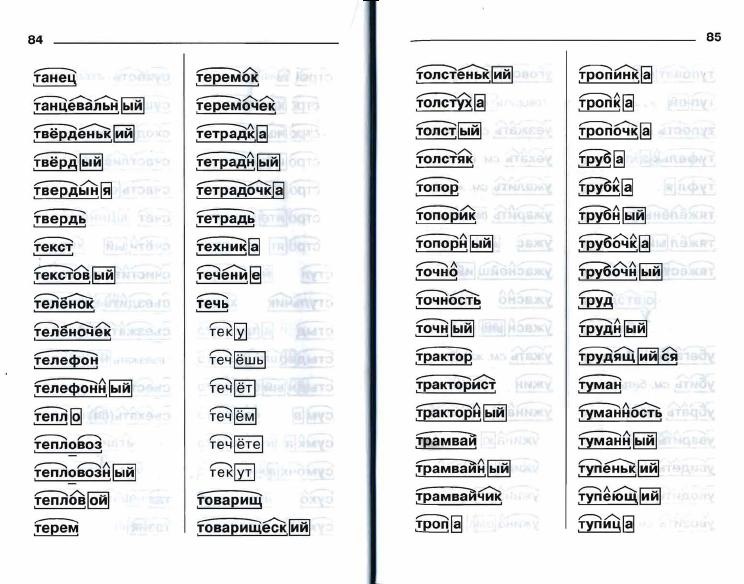

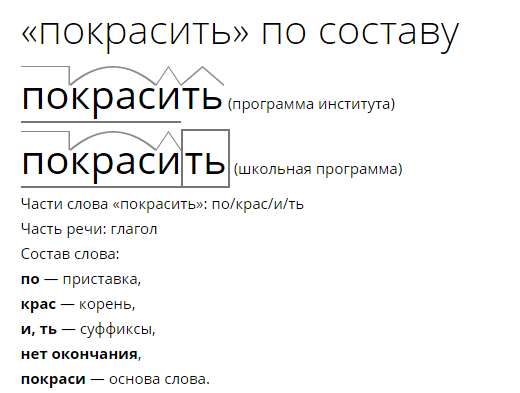

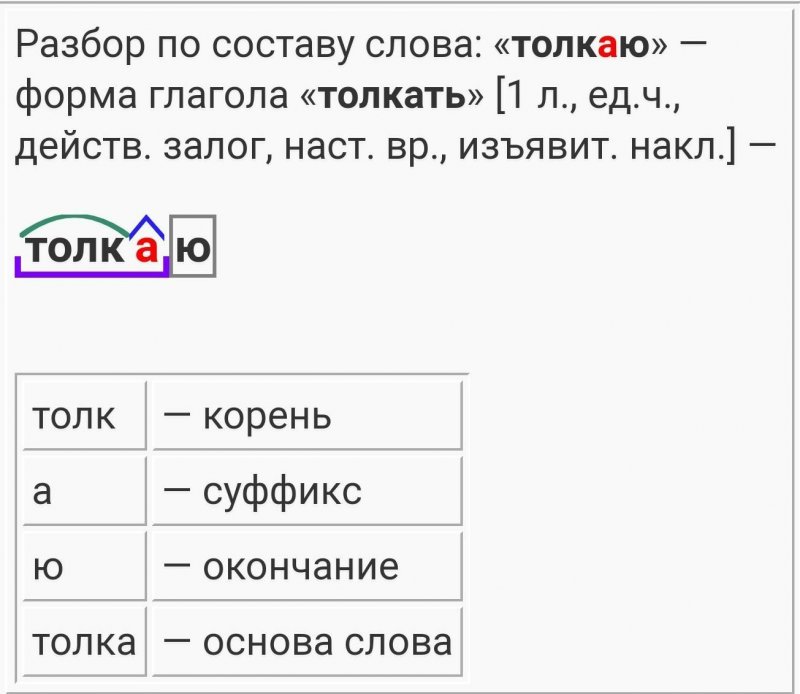

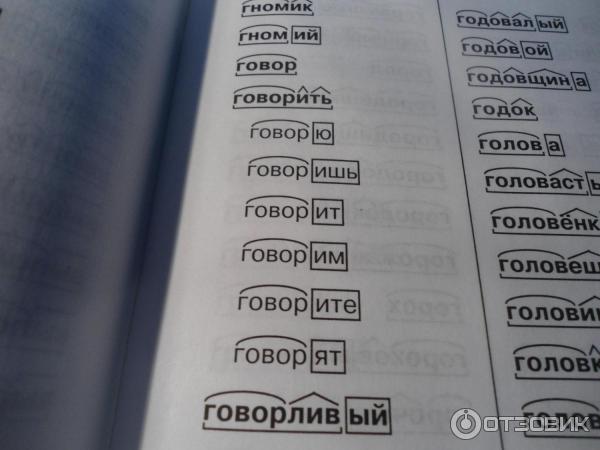

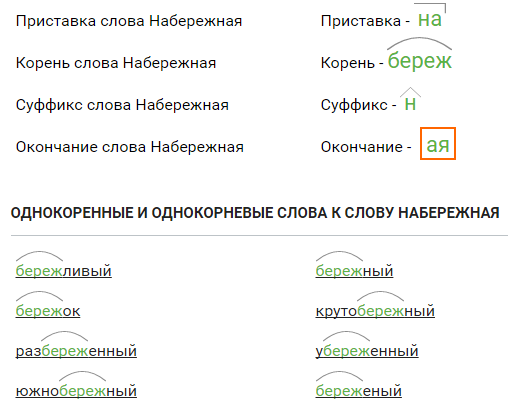

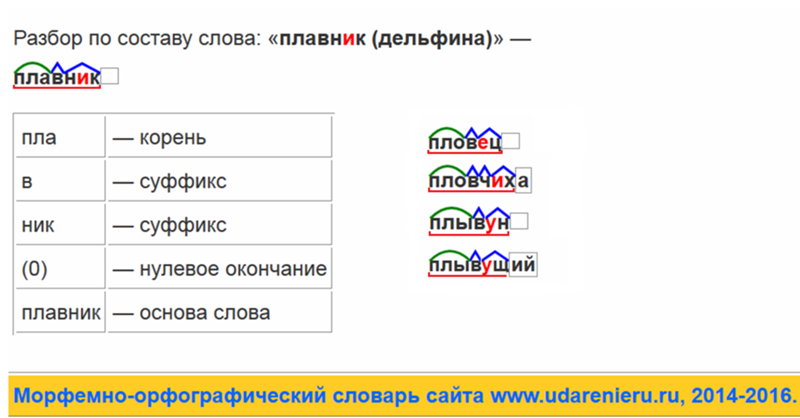

Из школьного словарика «Разбор слова по составу» я узнала, что корень у этого слова – белк —, у родственного слова белочка корень — белоч -, а у бельчонок — -бельч-, так как здесь есть чередование согласных к/ч .

Вывод: исследуя слова белка и белый, я узнала, что:

— во – первых, они не являются родственными, потому что имеют разное лексическое значение;

— во – вторых, у этих слов разные корни -белк- и -бел- .

3.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3.1 Вывод: Чтобы успешно находить родственные слова и правильно разбирать слова по составу необходимо использовать «Толковый словарь» и словарь «Разбор слова по составу».

Совет одноклассникам

Словари – помощники учеников в исследовании тайн и загадок русского языка!

Вот какое есть стихотворение о словаре:

Есть волшебная страна,

Что распахнута пред вами,

Та, которая словами,

Как людьми, населена.

Правит ими государь

По прозванию Словарь.

И относится он к ним,

Словно к подданным своим.

Утверждать ему не ново

Как писать какое слово,

Как писать и как читать,

Как с другими сочетать.

Даже Пушкин,

Я об этом

Достоверно говорю,

Не однажды за советом

Обращался к Словарю.

Он связует новь и старь,

И тебе всегда, как другу,

Оказать готов услугу

Русской речи государь

По прозванию Словарь!

Яков Козловский

3.2 Практическая польза

Название моего проекта «Белка» задаёт вопросы». На вопросы, которые были заданы невозможно ответить без помощи словарей.

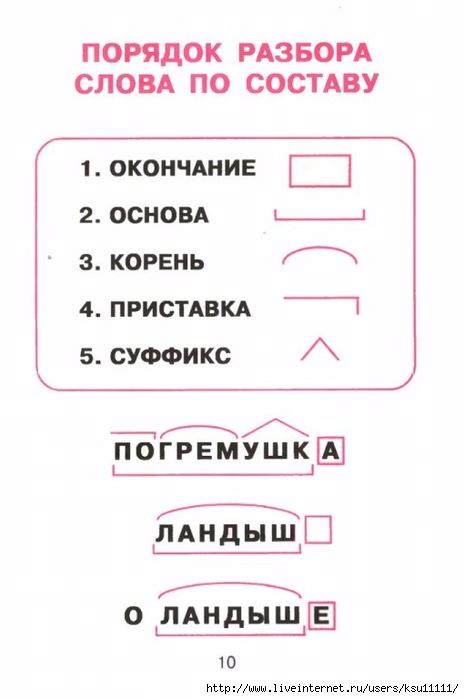

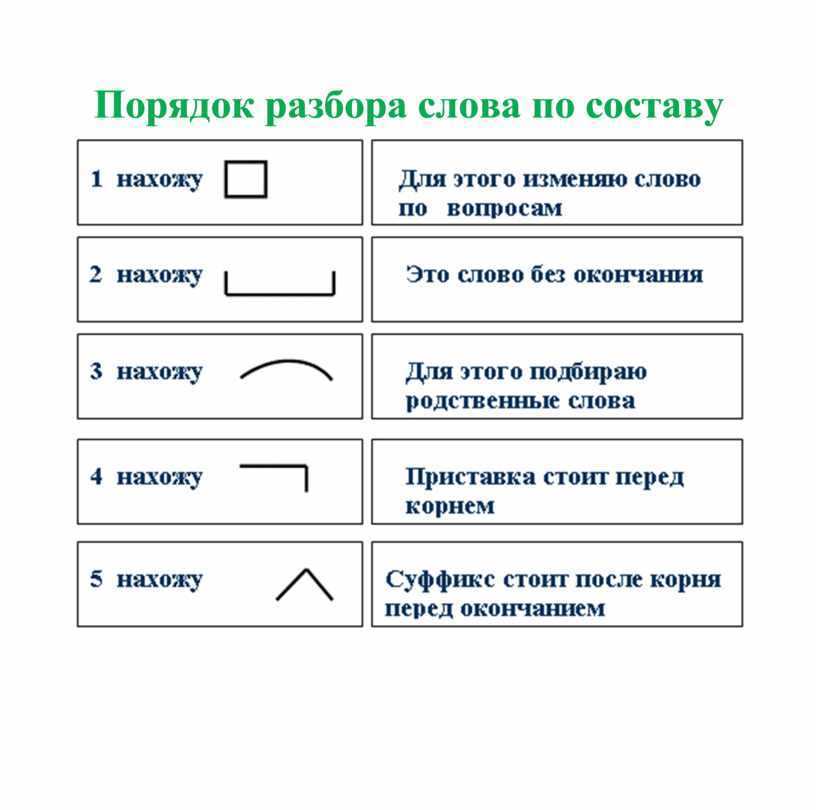

Я решила разработать памятку, которую назвала « Найди корень!». В этой работе я отметила этапы работы по нахождению корня в слове. Мне пригодится эта памятка, например, при выполнении домашнего задания. Я поделилась ею с одноклассниками и предложила задание:

Разобрать по составу слова беляк и белка.

Пользуясь памяткой, мы следовали по маршруту:

Прочитай в «Толковом словаре» о лексическом значении этих слов.

Сравни их значения.

Найди данные слова в школьном словарике «Разбор слова по составу».

Рассмотри, как выполнен разбор слова по составу.

Выдели корень в словах.

Потренируйся.

По памятке мы делали так:

В толковом словаре Ожегова «Словарь русских слов» мы нашли лексическое значение слову беляк:

Заяц, меняющий зимой цвет меха на белый (в отличие от русака).

В словарике «Разбор слова по составу» нашли, что слово беляк входит группу родственных слов к слову белый и имеет корень – бел-: белый, белить, беленький, беляк.

Вывод: 96 % учащихся правильно выполнили задание. В этом им помогла моя памятка.

Моя гипотеза, чтобы успешно находить родственные слова, необходимо обращаться к словарям.

подтвердилась.

Цели, научиться находить родственные слова, чтобы успешно выполнять разбор слова по составу, мы достигли. Спасибо « белке» за вопросы!

3.3 Литература

1. « Учебный словарь русского языка» Репкин В.В., 1994г.

2.Школьный словарик «Разбор слова по составу»

3. «Русский язык», Канакина В.П., 2 класс, 2016 г.

Спасибо за внимание!

«Арсенал» не смог притормозить «Ливерпуль», хотя лишил доминирования. Все решила игра в штрафных площадях — Англия, Англия — Блоги

Разбор Вячеслава Палагина.

В начале недели «Ливерпуль» получил шанс сократить отставание от «Манчестер Сити» до одного очка – команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью на выезде с «Кристал Пэлас». Это лишь добавило интриги и так интересной игре на «Эмирейтс». К ней «Арсенал» и «Ливерпуль» подобрались в шикарной форме – с 2009-го в АПЛ не было матча, к которому обе команды подходили с серией из минимум пяти побед подряд (последний случай – тоже между «Арсеналом» и «Ливерпулем»).

Одно из объяснений такой серии Микель Артета назвал на пресс-конференции – сыгранность состава у «канониров». Он не менялся у «Арсенала» на протяжении трех игр подряд. На матч с «Ливерпулем» тоже не было никаких изменений. Пожалуй, из железных игроков основы отсутствовал только правый защитник Такехиро Томиясу, но и его неплохо подменяет Седрик Соареш.

По составу «Ливерпуля», наоборот, было несколько вопросов. Важнейший из них – состояние Мо Салаха. В последней игре с «Брайтоном» его пришлось заменить из-за ушиба. Юрген Клопп перед матчем подтвердил, что Мо сыграет, но все же решил поберечь его и оставил в запасе. Формально вместо египтянина появился Диогу Жота, но фактически на правом фланге Салаха стартовал Садио Мане.

Несмотря на то, что «Ливерпуль» победил, а матч по сути закончился еще в середине второго тайма, будем хвалить «Арсенал». За всю игру команда Клоппа нанесла только 7 ударов по воротам (данные InStat) – меньше было только в домашнем матче с «Ман Сити» (6). Как команде Артеты это удалось – в нашем разборе.

Как команде Артеты это удалось – в нашем разборе.

«Арсенал» лишил «Ливерпуль» привычного доминирования. Помогали ситуативный (но оригинальный) прессинг и смелость с мячом

Перед матчем Артета дал «Ливерпулю», пожалуй, лучшую характеристику – это команда, которая доминирует абсолютно в каждом аспекте игры. Задача для «Арсенала» формулировалась естественным образом – лишить этого доминирования команду Клоппа. Тизер: у хозяев получилось.

Доминирование в матче обычно отражает сочетание высокого владения и захвата территории. Вчера у «Ливерпуля» не было ни того, ни другого. Команда Клоппа владела мячом только 52% (в среднем по сезону – 62%), а на трети поля соперника прошло лишь 28% действий (в среднем по сезону – 35%). Да, второй гол практически прибил интригу, но даже до перерыва сохранялась похожая картина. Короче, провести классический для себя матч «Ливерпулю» не удалось.

«Арсенал» и идеи Артеты – главные виновники этого. Хозяева буквально построили игру на том, чтобы лишить «Ливерпуль» привычного сценария. Во-первых, предложили оригинальный прессинг-план. Во-вторых, сами не боялись играть под давлением «Ливерпуля». Показательно, что именно смелость отмечал Артета на пресс-конференции после игры.

Во-первых, предложили оригинальный прессинг-план. Во-вторых, сами не боялись играть под давлением «Ливерпуля». Показательно, что именно смелость отмечал Артета на пресс-конференции после игры.

Оригинальность «Арсенала» в прессинге отражали позиции атакующих игроков. Обычно прессингуют в схеме 4-4-2 – десятка Мартин Эдегор поднимается на одну линию к нападающему Александру Ляказетту. Вчера задача Эдегора поменялась – норвежец действовал по опорнику «Ливерпуля» Фабиньо. Роль Мартина в свою очередь исполнял Букайо Сака – он смещался с правого фланга, оставлял Энди Робертсона и переходил к Вирджилу Ван Дейку. К Робертсону в свою очередь выдвигался Соареш:

Важно, что «Арсенал» не прессинговал прямо в каждом эпизоде – только когда чувствовал необходимость, а «Ливерпуль» коротко разыгрывал мяч. При этом похвально, что команда действовала максимально слаженно. В теории из-за выдвижений Соареша могла сложиться рискованная ситуация сзади (оставшаяся тройка защитников против тройки нападающих «Ливерпуля»), но хозяева минимизировали угрозу именно за счет хорошего взаимодействия.

Один из примеров. Соареш высоко поднялся за Робертсоном. Энди отдает на свободного Луиса Диаса, но по нему очень плотно играет центральный защитник Бен Уайт:

Под давлением «Ливерпуля» хозяева тоже не терялись. Использовали интересную модель, в которой сочетали безопасный прием с относительно рискованным.

Безопасным был вариант, при котором команда не разыгрывает мяч под прессингом, а сразу отправляет его на фланг. При возможности старались забрасывать за спину на Сака и Мартинелли. Карта передач вратаря Аарона Рэмсдейла – лучшая иллюстрация приема. Почти все его передачи – на фланги:

Если оценивать эффективность приема, то она как минимум сомнительная. Часто итогом становилась просто верховая борьба с крайними защитниками «Ливерпуля», которым вдобавок помогали высокие центральные. Но эпизодически проблемы у гостей все же возникали, в основном – на фланге Трента. Там Мартинелли включал либо скорость, либо дриблинг.

Относительно рискованный прием – попытки пройти прессинг «Ливерпуля». Как правило, команда Клоппа перекрывает центральную часть. Эпизодически «Арсенал» неплохо вскрывал ее – дальше мог тоже отправить мяч на фланг, но в куда более перспективной ситуации.

Как правило, команда Клоппа перекрывает центральную часть. Эпизодически «Арсенал» неплохо вскрывал ее – дальше мог тоже отправить мяч на фланг, но в куда более перспективной ситуации.

Сложность «Ливерпулю» доставляло движение Эдегора – норвежец не был привязан к позиции десятки, а располагался так, чтобы Тиаго разрывался между ним и Томасом Парти:

«Ливерпуль» без привычного сочетания нападающих тоже не был образцовой прессинг-машиной. После матча Клопп это отдельно подчеркнул: «Когда «Арсенал» владел мячом, мы недостаточно хорошо защищались нашими нападающими. Мы знали, что они обычно делают при розыгрыше мяча, понимали, что нужно сохранять терпение, а затем вступать в прессинг, когда его запускает Жота».

Симпатичная игра «Арсенала» не вылилась в моменты. Артета пожаловался на разницу в штрафных площадях

Несмотря на то, что хозяева заложили неплохой фундамент оригинальным планом, трансформировать его в результат не удалось. «Арсенал» даже сделал больше касаний в чужой штрафной (20:18), но ему отчаянно не хватало качественных решений непосредственно в атаке – уже после того, как игроки создали условия для момента.

Артета считает, что это напрямую повлияло на исход: «Не думаю, что результат отражает качество нашей игры сегодня. Если брать только игру между штрафными площадями, то во многих моментах мы были лучшей командой и сделали все, что планировали. Мы показали, что способны так смело играть. Интенсивность и понимание друг друга подняли наш уровень игры вверх. К сожалению, такие матчи выигрываются в штрафных площадях, и сегодня это сыграло ключевую роль в результате».

Особенно обидными были эпизоды, когда «Арсенал» создавал перспективные ситуации на правом фланге (слева и так был индивидуально хорош Мартинелли). Там у хозяев четко вырисовывался расклад 2-в-1 – Эдегор и Сака против одного Робертсона. «Арсенал» его категорически не использовал.

Пара примеров для наглядности.

У Сака два варианта – либо отыграться с Эдегором (те самые 2-в-1), либо перевести на левый фланг, где тоже численный перевес и свободный Тирни. Сака решает обыграть Робертсона и потеряет:

Тут снова 2-в-1 на правом фланге (Сака даже указывает на это и просит мяч). Джака банально не доводит – мяч уйдет в аут:

Джака банально не доводит – мяч уйдет в аут:

Последний эпизод. Теперь у «Арсенала» нет перевеса справа, но чтобы избежать проблем, «Ливерпуль» стянул туда сразу трех игроков. Соареш получает свободу и просит мяч:

После того, как Седрик получает, Ляказетт показывает отдать ему на ход. Трудный по исполнению пас, но возможность все равно есть – между Тиаго и Ван Дейком большой зазор. Соареш вместо этого ударит издали с нерабочей левой, а Ляказетт после этого начнет ему пихать:

Ужасы с последним пасом в итоге привели к неоднозначной картине. С одной стороны, «Арсенал» лишил «Ливерпуль» домирования – успех для любой команды Европы. С другой, обострял гораздо хуже команд, которые даже не стараются лишить «Ливерпуль» доминирования и играют строго на контратаках.

За всю игру хозяева нанесли только 3 удара из штрафной. Два из них – уже при счете 0:2. Еще один – убойный момент Эдегора (еще при 0:0), который стал результатом прежде всего ошибки Тиаго.

Теперь хвалим Клоппа – его решение с переводом Мане на левый фланг принесло «Ливерпулю» победу

После матча Юрген сказал, что был рад окончанию первого тайма – появилась возможность поменять игру. Но первые изменения произошли еще до перерыва. В районе 34-й минуты Клопп дал указание Диасу и Мане поменяться флангами. Для Садио это было возвращение на привычную позицию – слева он провел 32 матча в сезоне.

Но первые изменения произошли еще до перерыва. В районе 34-й минуты Клопп дал указание Диасу и Мане поменяться флангами. Для Садио это было возвращение на привычную позицию – слева он провел 32 матча в сезоне.

Попытаемся выстроить теорию, что Клопп хотел наказать «Арсенал» за смелый прессинг. Грубо говоря, создавая ситуации, когда Мане может либо оголить пространство за спиной Соареша (подключив скорость), либо остаться 1-в-1 с Уайтом (подключив дриблинг). До конца тайма пара таких эпизодов действительно была, но Бен и в них был прекрасен:

Гораздо лучше себя проявила связка Жоты и Мане. Когда они играют на привычных позициях (Диогу – в центре, Садио – слева), то здорово меняются местами и запутывают соперника. С этим защитники «Арсенала» уже не справились.

Эпизод с выходом Мане один на один в конце первого тайма был результатом контратаки («Арсенал» потерял мяч, снова не использовав перевес на левом фланге), но идеально подчеркнул сложность сдерживания Жоты и Мане. После того, как они поменялись местами, Уайт и Соареш не разобрались, кто должен играть по Садио – оба на какой-то момент оказались в одной зоне с Диогу. Мане воспользовался секундным промедлением и отреагировал на заброс Трента:

После того, как они поменялись местами, Уайт и Соареш не разобрались, кто должен играть по Садио – оба на какой-то момент оказались в одной зоне с Диогу. Мане воспользовался секундным промедлением и отреагировал на заброс Трента:

В моменте с незасчитанным голом Мане снова смена позиций. Только теперь ударили по опорной зоне «Арсенала». Жота стянул оттуда во фланг Томаса Парти, а Садио наоборот опустился и подхватил там мяч:

Перед уже легальным голом связка снова сработала. Сначала снова смена позиций, потом умное забегание Мане (увел за собой Уайта) и открывание Жоты в свободной зоне:

От предыдущего эпизода отличается только реакцией Парти. Там ушел за Жотой и оголил опорную «Арсенала», здесь – остался в опорной, но оставил португальца без опеки. Серьезных претензий Парти едва ли стоит предъявлять – однозначно успешного метода против Мане и Жоты просто нет.

После второго гола «Ливерпуля» Артета пытался освежить атакующую линию (ушли важные Ляказетт, Сака и Эдегор), но разжечь интригу не удалось. Повторился сценарий домашней игры с «Ман Сити» – тогда тоже был достойный первый тайм, но ключевые эпизоды в начале второго снова остались за соперником. Артета проговорил это после игры:

Повторился сценарий домашней игры с «Ман Сити» – тогда тоже был достойный первый тайм, но ключевые эпизоды в начале второго снова остались за соперником. Артета проговорил это после игры:

«Ребята подавлены. Понимают, что здорово сыграли и против «Сити», и против «Ливерпуля». Мы были минимум на равных с ними и заслужили гораздо больше, чем получили. Против «Сити» нас подвела дисциплина – из-за нее мы лишились игрока. Игра в штрафных площадях тоже имеет большое значение, особенно против топ-команд. Сыграть с ними на равных уже очень сложно – когда тебе это удается, включаются детали. К сожалению, сегодня они тоже повлияли на результат».

Этот результат еще сильнее закручивает интригу в чемпионской гонке. Теперь «Ливерпулю» достаточно выиграть все свои матчи, чтобы вернуть титул. Забавно, что для этого нужно повторить и собственный рекорд (сезон-2019/20), и рекорд «Ман Сити» (сезон-2017/18) – и в том, и в другом случае команды сделали серию из 18 побед подряд. Ключевое значение будет иметь очная игра на «Этихаде» в начале апреля.

Фото: East News/Ian Kington / IKIMAGES / AFP; REUTERS/Paul Childs

Исследование и анализ: определение и пример

При написании аналитического эссе вам, скорее всего, придется провести исследование. Исследование — это процесс глубокого и систематического исследования темы. Затем вам придется проанализировать это исследование, чтобы изучить его последствия и поддержать обоснованное утверждение по теме. Иногда писатели не проводят исследования при написании аналитического эссе, но обычно все же анализируют источники, в которых использовались исследования. Таким образом, изучение того, как проводить и анализировать исследования, является важной частью укрепления навыков аналитического письма.

Исследование и анализ Определение

Когда люди интересуются темой и хотят узнать о ней больше, они проводят исследование. В академических и профессиональных условиях исследования следуют систематическим критическим процессам.

Анализ — это процесс критического изучения исследования. При анализе источника исследователи размышляют над многими элементами, включая следующие:

Способ подачи информации

Суть автора

Данные, которые автор использует

Достоверность автора и доказательства

Потенциал для смещения

исследований, проводимых людьми, зависит от того, что им интересно узнать. При написании аналитических эссе о литературе авторы обычно обращаются к первоисточникам, вторичным источникам или к обоим источникам. Затем они создают аналитический аргумент, в котором делают заявления об источниках, подкрепленных прямыми доказательствами.

Анализ первоисточников

Писателям, пишущим о литературе, часто приходится анализировать первоисточники.

Первичный источник — это оригинальный документ или отчет из первых рук.

Например, пьесы, романы, стихи, письма и журнальные записи — все это примеры первоисточников.

Исследователи могут найти первоисточники в библиотеках, архивах и в Интернете. Для анализа первоисточников исследователи должны выполнить следующие шаги:

Исследователи могут найти первоисточники в библиотеках, архивах и в Интернете. Для анализа первоисточников исследователи должны выполнить следующие шаги:1. Наблюдение за источником

Взгляните на исходный код и просмотрите его. Как она устроена? Как долго это? Какое название? Кто автор? Каковы некоторые определяющие детали об этом?

Например, представьте, что студент столкнулся со следующей подсказкой:

Выберите для исследования английского поэта 18-го века. Оцените, как их личная жизнь повлияла на темы их стихов.

Чтобы ответить на эту подсказку, исследователь может проанализировать письмо, которое выбранный им поэт отправил другу. Наблюдая за письмом, они могут заметить, что почерк написан аккуратным курсивом и включает такие приветствия, как «искренне ваш». Даже не читая письмо, исследователь уже может сказать, что это официальное письмо, и сделать вывод, что автор пытается произвести впечатление уважительного.

2. Прочтите исходный код

Затем исследователи должны прочитать весь первичный источник.

Развитие навыка активного чтения (обсуждается далее в этой статье) поможет читателям взаимодействовать с первоисточником. Во время чтения читатели должны делать заметки о наиболее важных деталях текста и о том, что они предлагают по теме исследования.

Развитие навыка активного чтения (обсуждается далее в этой статье) поможет читателям взаимодействовать с первоисточником. Во время чтения читатели должны делать заметки о наиболее важных деталях текста и о том, что они предлагают по теме исследования.Например, исследователь, анализирующий историческое письмо, должен отметить, какова основная цель письма. Почему это было написано? Писатель чего-то просит? Пересказывает ли писатель какие-либо важные истории или фрагменты информации, занимающие центральное место в тексте?

Иногда первоисточники не являются письменными текстами. Например, фотографии также могут быть первоисточниками. Если вы не можете прочитать источник, понаблюдайте за ним и задайте аналитические вопросы.

3. Размышление об источнике

При анализе первоисточника читатели должны подумать о том, что он говорит о теме исследования. Вопросы для анализа включают:

Какова основная мысль этого текста?

Какова цель текста?

Каков исторический, социальный или политический контекст этого текста?

Как контекст может формировать смысл текста?

Кто является целевой аудиторией текста?

Что этот текст говорит о теме исследования?

Конкретные вопросы, которые должен задать читатель при анализе первоисточника, зависят от темы исследования.

Например, анализируя письмо поэта, учащийся должен сравнить основные мысли письма с основными мыслями некоторых стихотворений писателя. Это поможет им развить аргумент о том, как элементы личной жизни поэта сформировали темы их поэзии.

Например, анализируя письмо поэта, учащийся должен сравнить основные мысли письма с основными мыслями некоторых стихотворений писателя. Это поможет им развить аргумент о том, как элементы личной жизни поэта сформировали темы их поэзии.При анализе литературных первоисточников писатели должны исследовать и размышлять над такими элементами, как персонажи, диалоги, сюжет, структура повествования, точка зрения, обстановка и тон. Они также должны проанализировать, как автор использует литературные приемы, такие как образный язык, для передачи сообщений. Например, вы можете определить важный символ в романе. Анализируя его, можно утверждать, что автор использует его для развития определенной темы.

Анализ вторичных источников

Когда исследователи обращаются к источнику, который не является оригинальным, они обращаются к вторичному источнику. Например, статьи в научных журналах, газетные статьи и главы учебников являются вторичными источниками.

Вторичный источник — это документ, интерпретирующий информацию из первичного источника.

Вторичные источники могут помочь исследователям понять первоисточники. Авторы вторичных источников анализируют первоисточники. Элементы, которые они анализируют, могут быть элементами, которые другие читатели первоисточника могли не заметить. Использование вторичных источников также способствует достоверному аналитическому письму, потому что писатели могут показать своей аудитории, что другие заслуживающие доверия ученые поддерживают их точку зрения.

Для анализа вторичных источников исследователи должны выполнить те же действия, что и для анализа первоисточников. Однако им следует задавать несколько иные аналитические вопросы, например следующие:

Где был опубликован этот источник?

Какие источники использует автор? Являются ли они достоверными?

Кто является целевой аудиторией?

Возможно ли, что эта интерпретация предвзята?

Какова претензия автора?

Убедительна ли аргументация автора?

Как автор использует свои источники для подтверждения своих утверждений?

Что этот источник говорит о теме исследования?

Например, писатель, анализирующий темы произведений конкретного поэта, должен искать вторичные источники, в которых другие авторы интерпретируют творчество поэта.

Чтение интерпретаций других ученых может помочь писателям лучше понять поэзию и развить свои собственные точки зрения.

Чтение интерпретаций других ученых может помочь писателям лучше понять поэзию и развить свои собственные точки зрения.Чтобы найти достоверные вторичные источники, писатели могут обращаться к академическим базам данных. Эти базы данных часто содержат заслуживающие доверия статьи из рецензируемых научных журналов, газетные статьи и обзоры книг.

Исследование и анализ Письмо

После проведения исследования писатели должны выработать последовательную аргументацию, используя соответствующий анализ. Они могут использовать первичные и вторичные источники для поддержки аналитического аргумента, используя следующие стратегии:

Обобщить каждый источник

Исследователи должны проанализировать все источники, к которым они обращались в процессе исследования. Создание краткого резюме каждого источника для себя может помочь им выявить закономерности и установить связи между идеями. Это затем гарантирует, что они сформулируют сильное заявление о теме исследования.

Делая заметки об основных идеях каждого источника во время чтения, вы сможете легко резюмировать каждый источник!

Разработайте аргумент

После установления связи между источниками исследователи должны составить утверждение об аргументе, относящемся к подсказке. Это утверждение называется тезисом, защищаемым утверждением, которое автор может подтвердить доказательствами, полученными в процессе исследования.

Синтез источников

После того, как авторы доработают тезис эссе, они должны синтезировать источники и решить, как использовать информацию из нескольких источников для подтверждения своих заявлений. Например, возможно, три источника помогают доказать одну опорную точку, а еще три поддерживают другую. Писатели должны решить, насколько каждый источник применим, если вообще применим.

Обсудить цитаты и детали

После того, как исследователи решили, какие доказательства использовать, они должны включить короткие цитаты и детали, чтобы доказать свою точку зрения.

После каждой цитаты они должны объяснить, как это свидетельство подтверждает их тезис, и включить цитату.

После каждой цитаты они должны объяснить, как это свидетельство подтверждает их тезис, и включить цитату.Что включать в исследования и анализ. Объективный язык Точка зрения от первого лица Цитаты на сторонние источники Неподтвержденные личные мысли и мнения Навыки исследования и анализа

Чтобы укрепить способность проводить исследования и анализ, исследователи должны развивать следующие навыки:

Активное чтение они замечают важные элементы для анализа.

Активное чтение — взаимодействие с текстом при чтении с определенной целью.

В случае исследований и анализа цель состоит в том, чтобы исследовать тему исследования. Активное чтение включает в себя следующие шаги.

1. Предварительный просмотр текста

Сначала читатели должны просмотреть текст и понять, как автор структурировал его. Это поможет читателям понять, чего ожидать при погружении.

2. Чтение и комментирование текста

Читатели должны внимательно читать текст с карандашом или ручкой в руке, готовые отмечать важные элементы и записывать мысли или вопросы. . Во время чтения они также должны задавать вопросы, делать прогнозы и связи, а также проверять наличие разъяснений, резюмируя важные моменты.

3. Вспомнить и просмотреть текст

Чтобы убедиться, что они поняли текст, читатели должны спросить себя, в чем заключалась основная идея и что они узнали.

Запись мини-резюме основных моментов текста полезна в процессе исследования, потому что это поможет исследователям отслеживать смысл всех своих источников.

Критическое мышлениеИсследователям необходимо критически мыслить, чтобы анализировать источники. Критическое мышление – это процесс аналитического мышления. Критически мыслящие исследователи всегда готовы к установлению связей, сравнений, оценок и аргументов. Критическое мышление позволяет исследователям делать выводы из своей работы.

Организация

Сбор больших объемов данных может быть ошеломляющим! Создание организованной системы для отслеживания всей информации упростит исследовательский процесс.

Пример исследования и анализа

Представьте, что учащемуся дается следующая подсказка.

Проанализируйте, как Уильям Шекспир использует образ крови для развития темы в Макбет (1623).

Чтобы проанализировать эту подсказку, учащийся должен использовать Macbeth , а также вторичные источники о пьесе, чтобы поддержать оригинальный аналитический аргумент, касающийся подсказки.

При чтении Макбет учащийся должен активно читать, обращая особое внимание на случаи кровавых изображений и их значение. Им также следует обращаться к академической базе данных и искать статьи об изображениях и темах в Macbeth . Эти вторичные источники могут дать представление о потенциальном значении изображений, которые они ищут.

Как только учащийся получит все свои источники, он должен просмотреть их и подумать, что они говорят об образе крови в пьесе.

Важно, чтобы они не повторяли аргумент, который они нашли во вторичных источниках, а вместо этого использовали эти источники, чтобы придумать свою собственную точку зрения на тему. Например, учащийся может сказать:

Важно, чтобы они не повторяли аргумент, который они нашли во вторичных источниках, а вместо этого использовали эти источники, чтобы придумать свою собственную точку зрения на тему. Например, учащийся может сказать:В Макбет Уильям Шекспир использует изображения крови, чтобы представить тему вины.

Затем студент может обобщить информацию из источников в своем исследовательском процессе и определить три опорных момента для своей диссертации. Им следует тщательно выбирать короткие, но значимые цитаты, подтверждающие каждый пункт и объясняющие значение этих пунктов. Например, они могут написать что-то вроде следующего:

Когда леди Макбет оттирает галлюцинации крови с рук, она кричит: «Вон, проклятое место, вон, говорю» (Акт V, Сцена I). Как говорит английский профессор Джон Смит, «ее отчаяние очевидно в тоне письма» (Smith, 2018). Ее отчаяние подчеркивает вину, которую она чувствует. Убийство словно пятно на ее душе.

Обратите внимание, как учащийся опирался как на первичные, так и на вторичные источники, чтобы объяснить свою интерпретацию написанного.

Наконец, учащийся должен удостовериться, что он процитировал свои источники из процесса исследования, чтобы избежать плагиата и правильно указать авторов оригинала.

Исследование и анализ – основные выводы

- Исследование – это процесс глубокого и систематического изучения темы.

- Анализ — это критическая интерпретация исследования.

- Исследователи могут собирать и анализировать первоисточники, которые представляют собой отчеты из первых рук или оригинальные документы.

- Исследователи также могут собирать и анализировать вторичные источники, которые являются интерпретациями первоисточников.

- Читатели должны активно читать свои источники, отмечать основные идеи и размышлять о том, как информация из источников поддерживает утверждение в ответ на тему исследования.

Тело абзаца | SEA — Supporting English Acquisition

Структура основной части абзаца

Основная часть абзаца является поддержкой тематического предложения.

Вспомогательные предложения — это детали или примеры, или их комбинация, которые подкрепляют, объясняют или обсуждают точку зрения автора на тему. Однако не все предложения тела обеспечивают прямую поддержку контролирующей идеи. Некоторые предложения служат для дальнейшего очерчивания или объяснения точки опоры.

Вспомогательные предложения — это детали или примеры, или их комбинация, которые подкрепляют, объясняют или обсуждают точку зрения автора на тему. Однако не все предложения тела обеспечивают прямую поддержку контролирующей идеи. Некоторые предложения служат для дальнейшего очерчивания или объяснения точки опоры.Базовая схема для отдельного абзаца выглядит следующим образом:

Предложение по теме

A. Поддерживающий приговор

- Деталь

- Деталь

B. Поддерживающий приговор

- Деталь

- Деталь

C. Поддерживающий приговор

- Деталь

- Деталь

(и т. д.)

Заключительное предложение и последняя мысль

В этом плане предложения A, B и C поддерживают тематическое предложение. Детали, перечисленные под этими поддерживающими предложениями, обеспечивают дальнейшее объяснение точек опоры. Следующий образец абзаца придерживается этой общей структуры:

Несмотря на то, что мне не нравилось жить в Нью-Йорке, я решил поступить в аспирантуру по нескольким важным причинам.

Хотя поначалу у меня были сомнения по поводу учебы в Нью-Йорке, это было правильное решение. Во-первых, Колумбийский университет разрешил индивидуализацию в программировании. Возможно, самое главное, во время моего первого визита в университет я узнал, что профессор, который будет моим советником, позволит мне выполнять большую часть моей работы в Рочестере и ездить в Нью-Йорк только для особых встреч. Университет также принял работу, которую я ранее делал, и применил ее к моей степени. Помимо курсовой работы, я знал и уважал двух профессоров, которые будут моими советниками. Оба преподавали и исследовали в этой области в течение многих лет. У них есть много информации, которой можно поделиться, и я знал, что могу многому у них научиться. Несмотря на мои опасения по поводу пребывания в Нью-Йорке, я обнаружил, что как только я познакомлюсь с той частью Манхэттена, где расположена Колумбия, я смогу легко передвигаться по ней. Улицы и проспекты идут перпендикулярно друг другу, поэтому заблудиться было сложно. Когда я стал смелее, я научился пользоваться метро и автобусами вместо такси и сэкономил много денег.

Во-первых, Колумбийский университет разрешил индивидуализацию в программировании. Возможно, самое главное, во время моего первого визита в университет я узнал, что профессор, который будет моим советником, позволит мне выполнять большую часть моей работы в Рочестере и ездить в Нью-Йорк только для особых встреч. Университет также принял работу, которую я ранее делал, и применил ее к моей степени. Помимо курсовой работы, я знал и уважал двух профессоров, которые будут моими советниками. Оба преподавали и исследовали в этой области в течение многих лет. У них есть много информации, которой можно поделиться, и я знал, что могу многому у них научиться. Несмотря на мои опасения по поводу пребывания в Нью-Йорке, я обнаружил, что как только я познакомлюсь с той частью Манхэттена, где расположена Колумбия, я смогу легко передвигаться по ней. Улицы и проспекты идут перпендикулярно друг другу, поэтому заблудиться было сложно. Когда я стал смелее, я научился пользоваться метро и автобусами вместо такси и сэкономил много денег.

Тема предложения: Несмотря на то, что мне не нравилась идея пребывания в Нью-Йорке, я решил поступить в аспирантуру по нескольким важным причинам.

A. Вспомогательное предложение:

- Деталь: Я мог бы работать в Рочестере и ездить в Нью-Йорк только на особые встречи.

- Деталь: … принята работа из других программ

B. Поддерживающее предложение: Я знал и уважал двух своих советников.

- Деталь: Оба много лет занимаются исследованиями в этой области.

- Деталь: У них было много информации, которой они могли поделиться.

- Деталь: Я мог бы многому у них научиться.

C. Вспомогательное предложение: Я обнаружил, что могу легко передвигаться по Нью-Йорку.

- Деталь: …трудно заблудиться, потому что городские улицы и проспекты перпендикулярны друг другу.

- Деталь: Я научился пользоваться метро и автобусами.

Заключительное предложение и последняя мысль: Хотя сначала у меня были сомнения по поводу учебы в Нью-Йорке, это было правильное решение.

Обратите внимание, что есть три утверждения, которые поддерживают тематическое предложение, и что каждое из этих утверждений содержит детали, объясняющие более полно. Обратите также внимание на то, что тематическое предложение и заключительное предложение похожи по структуре и значению.

Единство в теле абзаца

«Единство» — это степень родства между предложениями в теле абзаца. Единство абзаца требует тщательно спланированного развития управляющей идеи посредством деталей и/или примеров. Это достигается, когда каждое предложение четко связано с темой и, возможно, с другими предложениями.

Явление эффекта красных глаз можно уменьшить с помощью функции подавления эффекта красных глаз, имеющейся на многих зеркальных камерах. Чтобы активировать эту функцию, просто нажмите кнопку в верхней части камеры, пока не будет выделен значок «глаз». Фотографам не нужно беспокоиться ни о каких других значках в этом положении. Эти значки позволяют вручную управлять выдержкой и фокусом. Когда функция красных глаз включена, в глаза объекта попадает небольшой свет. Этот свет заставляет диафрагму закрываться, тем самым уменьшая отражение и вероятность эффекта красных глаз.

В приведенном выше абзаце темой является предложение Явление эффекта красных глаз можно уменьшить, используя функцию уменьшения эффекта красных глаз, которая имеется на многих зеркальных камерах.

Для единства абзаца все последующие предложения должны относиться к функции подавления эффекта красных глаз. Следующие предложения отклоняются от заявленной темы:

Для единства абзаца все последующие предложения должны относиться к функции подавления эффекта красных глаз. Следующие предложения отклоняются от заявленной темы:Фотографам не нужно беспокоиться ни о каких других значках в этой позиции.

Эти значки позволяют вручную управлять выдержкой и фокусом.

Связность в основной части абзаца

«Связность» — это способность предложений естественным образом переходить одно в другое, образуя интегрированное обсуждение, а не ряд отдельных идей. Обычно это достигается двумя способами:

1. с помощью переходов

2. следуя логическому порядку определенного риторического паттерна или типа композиции.

Переходы

— это слова и фразы, которые соединяют идеи в одном предложении с идеей в другом предложении. Они сглаживают движение между предложениями и показывают отношения. Это снижает вероятность непонимания читателем. Переходы бывают разных форм (см. также модуль сайта SEA, выражающий логические отношения):

также модуль сайта SEA, выражающий логические отношения):A. Они могут быть «соединителями предложений»: с другой стороны, аналогично, затем, кроме того, кроме того, кроме того, кроме того. Например:

Большинство простых праздничных тортов не нуждаются в дополнительной поддержке. С другой стороны, свадебные торты с их многочисленными слоями почти наверняка рухнут, если у них нет прочной инфраструктуры.

Б. Могут быть «сочинительными союзами»: и, но, так, или, еще.

Камера типа «наведи и снимай» может быть простой в использовании, , но фотографу не хватает контроля, который он имеет с зеркальной камерой.

C. Они могут быть «подчинительными союзами»: хотя бы, потому что, хотя, в то время как, так как, разве что, ли.

Несмотря на то, что портативный компьютер небольшой, он имеет все те же функции, что и более крупная настольная модель.

В дополнение к использованию переходов связность достигается за счет представления идей в логическом порядке . Логический порядок — это степень, в которой идеи в основной части абзаца перетекают из одной в другую. Есть три основных типа порядка, которые можно использовать при организации идей для абзаца. Это:

1. Хронологический порядок

2. Пространственный порядок

3. Эмфатический порядокВ «хронологическом порядке» информация организована во времени. Здесь автор сообщает, что произошло первым, вторым, третьим и последним. Хронологическая организация типична для повествовательного письма, но не ограничивается им. Следующий абзац является примером одного организованного в хронологическом порядке :

В первую ночь в Токио я пережил несколько пугающих событий. Первый страшный случай произошел, когда я вошел в аэропорт. Несмотря на то, что я много путешествовал раньше, я всегда мог читать знаки.

На этот раз все было иначе. Когда я осмотрел аэропорт, я понял, что даже не могу сказать, куда идти, потому что не могу понять ни одного знака. Когда я, наконец, прошел таможню, я сел на огромный автобус до аэропорта в центре города. По пути я увидел много солдат с винтовками и это меня насторожило. Когда автобус наконец прибыл в центральный аэропорт, мне пришлось искать такси. Поскольку было уже очень поздно, вокруг было всего несколько человек. Наконец-то Я нашел один и дал водителю письменные указания, как добраться до монастыря, где я буду жить. Водитель выглядел рассерженным, и мне снова стало не по себе. Через час мы прибыли в монастырь. Водитель отнес мои сумки к двери и громко постучал, но никто не ответил. Он сказал мне что-то по-японски, чего я, конечно, не понял. Затем он указал на телефон поблизости и на мою сумочку. Я открыл его и дал ему немного денег. Я нервно ждал, пока он позвонит. Несколько мгновений спустя он отвел меня обратно к дверям монастыря, где теперь ждала сестра Сюзанна.

На этот раз все было иначе. Когда я осмотрел аэропорт, я понял, что даже не могу сказать, куда идти, потому что не могу понять ни одного знака. Когда я, наконец, прошел таможню, я сел на огромный автобус до аэропорта в центре города. По пути я увидел много солдат с винтовками и это меня насторожило. Когда автобус наконец прибыл в центральный аэропорт, мне пришлось искать такси. Поскольку было уже очень поздно, вокруг было всего несколько человек. Наконец-то Я нашел один и дал водителю письменные указания, как добраться до монастыря, где я буду жить. Водитель выглядел рассерженным, и мне снова стало не по себе. Через час мы прибыли в монастырь. Водитель отнес мои сумки к двери и громко постучал, но никто не ответил. Он сказал мне что-то по-японски, чего я, конечно, не понял. Затем он указал на телефон поблизости и на мою сумочку. Я открыл его и дал ему немного денег. Я нервно ждал, пока он позвонит. Несколько мгновений спустя он отвел меня обратно к дверям монастыря, где теперь ждала сестра Сюзанна. Ее дружелюбное лицо заставило меня забыть о плохом опыте, который я пережил той ночью.

Ее дружелюбное лицо заставило меня забыть о плохом опыте, который я пережил той ночью.«Пространственная организация» использует концепцию пространства. Таким образом, информация, представленная в абзаце, организована от начальной точки к конечной, логически переходя от одной к другой. Пространственная организация часто используется в описаниях, где автор упорядоченно перемещается от одного объекта к другому. Ниже приведен пример абзаца, организованного пространственно .

Внутри холодильник Билла был ужасен. На верхней полке стоял пакет молока трехнедельной давности. Рядом с ним лежал ломтик дыни, который начал плесневеть. Справа от дыни лежали остатки обеда с макаронами и сыром, который был подан неделей ранее. На полке под лежал кусок торта с вечеринки по случаю дня рождения его сестры. Хотя еда и была, ничего съедобного не было.

Вышеприведенный абзац упорядочен пространственно.

Читатель рисуется слева от холодильника направо и с верхней полки на нижнюю.

Читатель рисуется слева от холодильника направо и с верхней полки на нижнюю.«Выразительный порядок» использует концепцию важности. Связность абзаца устанавливается одним из двух способов: (а) от наименее важного к наиболее важному или (б) от наиболее важного к наименее важному. Ниже приведен пример абзаца с использованием эмфатического порядка :

.

Просмотрев все брошюры и поговорив с несколькими продавцами, я решил приобрести зеркальную камеру. В течение нескольких лет я был недоволен результатами, которые получал от своей мыльницы. Кадрирование было неточным, и фокус был не всегда точным. Я запланировал отпуск в районе, который обещал много потрясающих возможностей для фото, и я хотел запечатлеть каждую из них с точностью. Но самой важной причиной, по которой я выбрал зеркальную камеру, была ее большая универсальность.

В приведенном выше абзаце организация переходит от наименее важной идеи (неудовлетворенность результатами работы камеры «наведи и снимай») к наиболее важной идее (универсальность зеркальной камеры).

Таким образом, связность в написании абзаца достигается за счет использования хронологической, пространственной или эмфатической организации.

Вдобавок к этим трем видам организации существуют особые для «риторических паттернов» или видов письменного сочинения. Это означает, что определенные виды письма — например, убедительные — будут следовать некоему организационному образцу, характерному для аргументативной (или убеждающей) риторики. Ниже приведены виды организационных паттернов, используемых в определенных риторических модусах (Аткинсон и Лонгман, 19).92; Trimmer, 1992):

(a) развитие предмета — используется в определениях, объяснениях, нарративах или примерах

(b) причина/следствие

(c) сравнение/контраст

(d) перечисление/последовательностьИнформация, представленная в любой из четырех вышеперечисленных организационных паттернов должен быть упорядочен в хронологическом, пространственном или эмфатическом порядке. Такой порядок позволяет читателю логически перемещаться по представленному материалу.

Исследователи могут найти первоисточники в библиотеках, архивах и в Интернете. Для анализа первоисточников исследователи должны выполнить следующие шаги:

Исследователи могут найти первоисточники в библиотеках, архивах и в Интернете. Для анализа первоисточников исследователи должны выполнить следующие шаги: Развитие навыка активного чтения (обсуждается далее в этой статье) поможет читателям взаимодействовать с первоисточником. Во время чтения читатели должны делать заметки о наиболее важных деталях текста и о том, что они предлагают по теме исследования.

Развитие навыка активного чтения (обсуждается далее в этой статье) поможет читателям взаимодействовать с первоисточником. Во время чтения читатели должны делать заметки о наиболее важных деталях текста и о том, что они предлагают по теме исследования. Например, анализируя письмо поэта, учащийся должен сравнить основные мысли письма с основными мыслями некоторых стихотворений писателя. Это поможет им развить аргумент о том, как элементы личной жизни поэта сформировали темы их поэзии.

Например, анализируя письмо поэта, учащийся должен сравнить основные мысли письма с основными мыслями некоторых стихотворений писателя. Это поможет им развить аргумент о том, как элементы личной жизни поэта сформировали темы их поэзии.

Чтение интерпретаций других ученых может помочь писателям лучше понять поэзию и развить свои собственные точки зрения.

Чтение интерпретаций других ученых может помочь писателям лучше понять поэзию и развить свои собственные точки зрения.

После каждой цитаты они должны объяснить, как это свидетельство подтверждает их тезис, и включить цитату.

После каждой цитаты они должны объяснить, как это свидетельство подтверждает их тезис, и включить цитату.

Важно, чтобы они не повторяли аргумент, который они нашли во вторичных источниках, а вместо этого использовали эти источники, чтобы придумать свою собственную точку зрения на тему. Например, учащийся может сказать:

Важно, чтобы они не повторяли аргумент, который они нашли во вторичных источниках, а вместо этого использовали эти источники, чтобы придумать свою собственную точку зрения на тему. Например, учащийся может сказать:

Вспомогательные предложения — это детали или примеры, или их комбинация, которые подкрепляют, объясняют или обсуждают точку зрения автора на тему. Однако не все предложения тела обеспечивают прямую поддержку контролирующей идеи. Некоторые предложения служат для дальнейшего очерчивания или объяснения точки опоры.

Вспомогательные предложения — это детали или примеры, или их комбинация, которые подкрепляют, объясняют или обсуждают точку зрения автора на тему. Однако не все предложения тела обеспечивают прямую поддержку контролирующей идеи. Некоторые предложения служат для дальнейшего очерчивания или объяснения точки опоры. Во-первых, Колумбийский университет разрешил индивидуализацию в программировании. Возможно, самое главное, во время моего первого визита в университет я узнал, что профессор, который будет моим советником, позволит мне выполнять большую часть моей работы в Рочестере и ездить в Нью-Йорк только для особых встреч. Университет также принял работу, которую я ранее делал, и применил ее к моей степени. Помимо курсовой работы, я знал и уважал двух профессоров, которые будут моими советниками. Оба преподавали и исследовали в этой области в течение многих лет. У них есть много информации, которой можно поделиться, и я знал, что могу многому у них научиться. Несмотря на мои опасения по поводу пребывания в Нью-Йорке, я обнаружил, что как только я познакомлюсь с той частью Манхэттена, где расположена Колумбия, я смогу легко передвигаться по ней. Улицы и проспекты идут перпендикулярно друг другу, поэтому заблудиться было сложно. Когда я стал смелее, я научился пользоваться метро и автобусами вместо такси и сэкономил много денег.

Во-первых, Колумбийский университет разрешил индивидуализацию в программировании. Возможно, самое главное, во время моего первого визита в университет я узнал, что профессор, который будет моим советником, позволит мне выполнять большую часть моей работы в Рочестере и ездить в Нью-Йорк только для особых встреч. Университет также принял работу, которую я ранее делал, и применил ее к моей степени. Помимо курсовой работы, я знал и уважал двух профессоров, которые будут моими советниками. Оба преподавали и исследовали в этой области в течение многих лет. У них есть много информации, которой можно поделиться, и я знал, что могу многому у них научиться. Несмотря на мои опасения по поводу пребывания в Нью-Йорке, я обнаружил, что как только я познакомлюсь с той частью Манхэттена, где расположена Колумбия, я смогу легко передвигаться по ней. Улицы и проспекты идут перпендикулярно друг другу, поэтому заблудиться было сложно. Когда я стал смелее, я научился пользоваться метро и автобусами вместо такси и сэкономил много денег.

Для единства абзаца все последующие предложения должны относиться к функции подавления эффекта красных глаз. Следующие предложения отклоняются от заявленной темы:

Для единства абзаца все последующие предложения должны относиться к функции подавления эффекта красных глаз. Следующие предложения отклоняются от заявленной темы: также модуль сайта SEA, выражающий логические отношения):

также модуль сайта SEA, выражающий логические отношения):

На этот раз все было иначе. Когда я осмотрел аэропорт, я понял, что даже не могу сказать, куда идти, потому что не могу понять ни одного знака. Когда я, наконец, прошел таможню, я сел на огромный автобус до аэропорта в центре города. По пути я увидел много солдат с винтовками и это меня насторожило. Когда автобус наконец прибыл в центральный аэропорт, мне пришлось искать такси. Поскольку было уже очень поздно, вокруг было всего несколько человек. Наконец-то Я нашел один и дал водителю письменные указания, как добраться до монастыря, где я буду жить. Водитель выглядел рассерженным, и мне снова стало не по себе. Через час мы прибыли в монастырь. Водитель отнес мои сумки к двери и громко постучал, но никто не ответил. Он сказал мне что-то по-японски, чего я, конечно, не понял. Затем он указал на телефон поблизости и на мою сумочку. Я открыл его и дал ему немного денег. Я нервно ждал, пока он позвонит. Несколько мгновений спустя он отвел меня обратно к дверям монастыря, где теперь ждала сестра Сюзанна.

На этот раз все было иначе. Когда я осмотрел аэропорт, я понял, что даже не могу сказать, куда идти, потому что не могу понять ни одного знака. Когда я, наконец, прошел таможню, я сел на огромный автобус до аэропорта в центре города. По пути я увидел много солдат с винтовками и это меня насторожило. Когда автобус наконец прибыл в центральный аэропорт, мне пришлось искать такси. Поскольку было уже очень поздно, вокруг было всего несколько человек. Наконец-то Я нашел один и дал водителю письменные указания, как добраться до монастыря, где я буду жить. Водитель выглядел рассерженным, и мне снова стало не по себе. Через час мы прибыли в монастырь. Водитель отнес мои сумки к двери и громко постучал, но никто не ответил. Он сказал мне что-то по-японски, чего я, конечно, не понял. Затем он указал на телефон поблизости и на мою сумочку. Я открыл его и дал ему немного денег. Я нервно ждал, пока он позвонит. Несколько мгновений спустя он отвел меня обратно к дверям монастыря, где теперь ждала сестра Сюзанна. Ее дружелюбное лицо заставило меня забыть о плохом опыте, который я пережил той ночью.

Ее дружелюбное лицо заставило меня забыть о плохом опыте, который я пережил той ночью. Читатель рисуется слева от холодильника направо и с верхней полки на нижнюю.

Читатель рисуется слева от холодильника направо и с верхней полки на нижнюю.