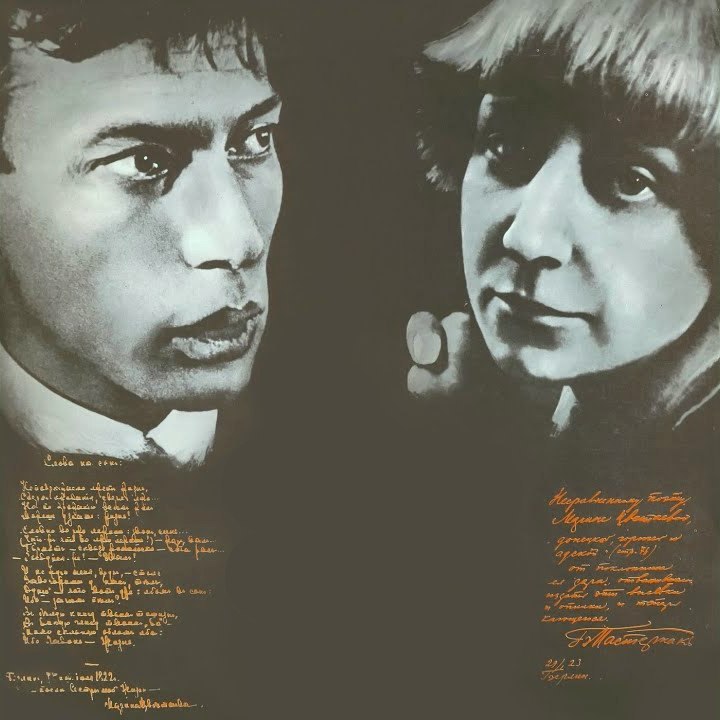

Марина Цветаева и Борис Пастернак

Современники, ровесники, любовники — Марина Цветаева и Борис Пастернак вели переписку на протяжении 13 лет. У них была всего одна встреча, но их роман, запечатленный в письмах и документах, до сих пор поражает до глубины души и побуждает верить в светлые чувства.

«Как я люблю любить… А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я — никогда». В этих строках была вся Цветаева. В любви заключался смысл ее жизни. Отношения поэтессы с мужем Сергеем Эфроном были непростыми. После долгой разлуки, в 1922 году Марина Цветаева переехала к нему в Берлин, и в этом же году случилась ее первая «встреча» с Пастернаком.

Пытаясь убежать от семейных проблем, поэт покупал новые книги и уходил в чтение с головой. Однажды, Борису Леонидовичу в руки попался сборник «Версты». В стихах Марины Ивановны он нашел отдушину: «В неё надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и ясности». Вскоре он написал Цветаевой первое письмо. Так и завязалась их переписка.

Так и завязалась их переписка.

Тоска по родине и необходимость находиться в эмиграции создавали еще большую привязанность поэтессы к Пастернаку. В его письмах она находила поддержку, в его словах – родной русский язык, а в его душе – себя. «Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать — и радостно! — во всеуслышание! – называю…Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу — польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть вашим современником». В подтверждение этим строкам, в 1924 году Марина Ивановна издает цикл стихов «Двое», в котором сопоставляет поэта с собой: «В мире, где всяк / Сгорблен и взмылен,/ Знаю — один /Мне равносилен./ В мире, где столь /Многого хощем, /Знаю — один /Мне равномощен. /В мире, где все — /Плесень и плющ, /Знаю: один /Ты равносущ /Мне.»

Великие поэты не чаяли друг в друге души. Шел 1926 год и Пастернак писал Цветаевой о своих мечтах: «А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда…».

Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда…».

Но судьба разводила влюбленных по переписке. Их встречи постоянно переносились в силу трагических обстоятельств. В 1927 году пара должна была вместе поехать к Райнеру Мария Рильке – поэту, который олицетворял для них Поэзию. К сожалению, свидание так и не состоялось. Рильке умер в последние дни 1926 года.

Чем дальше заходило общение Пастернака и Цветаевой, тем более они идеализировали друг друга. Их письма создавали безупречные образы, они не представляли свою жизнь порознь. Марина Ивановна пишет: «Пастернак — это сплошное настежь: / все двери с петли: в Жизнь», в ответ на страстное признание в любви от поэта: «А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть… Ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить». Но рано или поздно, их судьбы должна была решить встреча.

Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить». Но рано или поздно, их судьбы должна была решить встреча.

Спустя еще несколько лет переписки, их общение сошло на нет. Ни Пастернак, ни Цветаева больше не нуждались в друг друге. «Я бы не смогла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты — этого унижения я бы не вынесла».

Когда в 1935 году в Париже на антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры состоялось их долгожданное рандеву, вместо страстных объятий и признаний в любви, поэты пили чай и вяло говорили о литературе и музыке. Эта «невстреча» предопределила дальнейшие судьбы поэтов. Им не суждено было быть вместе: «О прозе, о поэзии — все мимо — /Подавленности тягостной печать. /У всех невстреч закон неумолимый — /Друг другу людям не дано понять!»

/У всех невстреч закон неумолимый — /Друг другу людям не дано понять!»

Автор статьи: Мари Сибирцева

Иллюстрация: Лена Левин

Комментарии

Эпистолярный роман без счастливого конца

«Цветные тени»./ Фото: wordcreak.ru

Отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это одна из самых трагичных страниц русской поэзии. А переписка двух великих поэтов – это намного больше, чем письма двух увлеченных друг другом людей. В юности их судьбы шли как будто параллельно, и во время редких пересечений не трогали молодых поэтов.

Родственные души

Марина Цветаева./ Фото: libkam.ru

У них было много общего. И Марина, и Борис были москвичами и почти одногодками. Их отцы были профессорами, а матери – талантливыми пианистками, причем, обе – ученицами Антона Рубинштейна. И Цветаева, и Пастернак вспоминаЛИ первые случайные встречи как нечто мимолетное и не значительное. Первый шаг к общению сделал Пастернак в 1922 году, который, прочитав «Версты» Цветаевой, пришел в восторг.

Он написал ей об этом в Прагу, где она в тот момент жила с мужем, Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора. Цветаева, которая всегда чувствовала себя одинокой, почувствовала родственную душу и ответила. Так началось содружество и настоящая любовь двух великих людей. Длилась их переписка до 1935 года, и за все эти годы они ни разу не встретились. Хотя, судьба, как будто дразня, несколько раз почти дарила им встречу – но в последний момент передумывала.

«Брат в пятом времени года…»

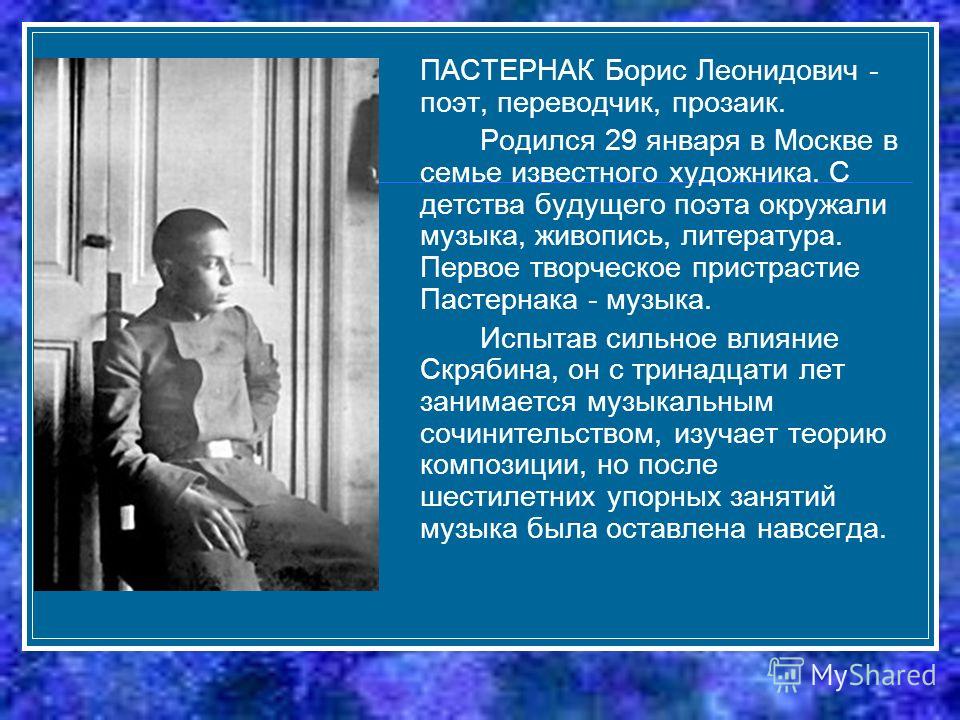

Борис Пастернак./ Фото: rus-poetry.ru

И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь семью; мальчик был назван Георгием по желанию Сергея Эфрона, мужа Марины. Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья».

Из письма Цветаевой Б.Пастернаку.

Уязвленная Марина тогда говорила одной из своих приятельниц, что, если бы им с Пастернаком удалось встретиться, то у Зинаиды Николаевны не было бы шансов. Но, скорее всего, это была лишь ее иллюзия. Борис Леонидович очень ценил комфорт, и новая супруга была не только очень красивой, но и домовитой, она окружила мужа заботой, делала все для того, чтобы ничто не мешало ему творить. Своим огромным успехом в те годы Борис во многом обязан жене.

За гранью нищеты

Марина Цветаева с дочерью Ариадной./ Фото: myshared.ru

Марина же, как многие талантливые люди, была неприспособленной к быту, она маялась от неустройства и никак не могла выкарабкаться из бедности, которая преследовала ее все годы нахождения в иммиграции. В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах. Поэтесса зарабатывала на жизнь своими творениями и переводами, а дочь шила шляпки.

В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах. Поэтесса зарабатывала на жизнь своими творениями и переводами, а дочь шила шляпки.

«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой»

Из письма Б.Пастернака Цветаевой.

Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении». Пестернак же в это время жил в достатке и даже богатстве, он был обласкан властью и купался во всеобщем почитании и обожании. В его жизни уже не было места для Марины, он был страстно увлечен новой супругой и семьей, и при этом, не забывал поддерживать оставленную первую жену и их сына. И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.

И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.

Последняя «невстреча»

Письма, письма, письма…/ Фото: literature-archive.ru

В июне 1935 года в Париже, на Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на который Пастернак прибыл как член советской делегации литераторов. Зал рукоплескал ему стоя, а Цветаева скромно присутствовала там как рядовой зритель. Однако, эта встреча стала, по словам Марины, «невстречей». Когда два этих талантливейших человека оказались рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не о чем. Несвоевременность всегда драматична. Эта встреча Цветаевой и Пастернака была именно несвоевременной – состоявшейся не в свое время, и, по сути, никому из них уже не нужной.

«… В течении нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости всё , что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного одухотворения. Я для Вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не повторялось.

Из письма Б.Пастернака Ариадне Эфрон.

Как бы сложились их судьбы, если бы свидание случилось раньше? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года. Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких. Однако, два этих великих человека оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух — не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Плящущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!

С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь

Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари — и ответной улыбки прорез…

— Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

М.Цветаева

Немногие сегодня помнит про гениального художника Леонида Пастернака, оставшегося в тени всемирно известного сына. А его судьба и творчество очень интересны.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Нравится

Джон Бэйли · На коне Пастернак · LRB 8 февраля 1990

Небезызвестный коллега-поэт однажды сказал о Пастернаке, что он похож на лошадь: «такой же большой неуклюжий профиль и большие глаза, которые как будто пристально смотрят, ничего не видя». Пастернак конский – Пастернак по-русски пастернак. Это очень мило. У какого другого великого поэта есть величие и животная близость лошади, и слова, которые бредут, как копыта, с такой деликатной точностью по веткам и траве? Девчонки, распевавшие на его похоронах стихотворение «Свеча», должно быть, тоже мечтали дать ему кусок сахара? Одна из лучших маленьких сцен в Доктор Живаго — это доктор, едущий домой через уральские леса, под ним извивается его медлительный зверь, а «из конских кишок вырываются сухие залпы звуков». Как показывают некоторые фотографии в великолепной книге Евгения Пастернака, его отец выглядит как дома в массивных подтяжках поверх рубашки без воротника, похожих на подпруги и круп.

Как показывают некоторые фотографии в великолепной книге Евгения Пастернака, его отец выглядит как дома в массивных подтяжках поверх рубашки без воротника, похожих на подпруги и круп.

Вероятно, лучшее знакомство с Пастернаком — это знакомство со стихами из Пингвиновой книги русских стихов , отобранной Дмитрием Оболенским и снабженной простым и дословным прозаическим переводом. Там читатель, не владеющий русским языком, может разобрать свечное стихотворение «Зимняя ночь» и вдруг увидеть, как и почему оно имеет такой безусловный авторитет и волшебство, как пролог пушкинской «9».0003 Руслан и Людмила в начале антологии. Свеча горела на палантине. Свеча горела : «Свеча горела на столе. Свеча сгорела». Откуда берется магия? Это одно из стихотворений Живаго, повествующее о двух влюбленных, обменивающихся «руками, ногами и судьбами» зимой во время Революции. Свеча горит, когда Живаго пишет свои стихи, эмблему и суть того, что живет и имеет значение. Лара предположительно в постели и спит.

Скажем так, звучит банально, и в этом парадокс такого искусства, как искусство Пастернака, которое одновременно и тотально популярно, и тотально нарциссично. Пушкин или Моцарт легко воплощают одно и то же, но его эпоха, место и личность сделали эту легкость невозможной для Пастернака. Парадокс остается. Его искусство одновременно гениально просто и личностно знаменательно: одно неотделимо от другого. Он, должно быть, и сам это знал, но тщеславие его было так же чисто, как и его эгоизм, и он действительно чувствовал, возвышенным образом, что он драгоценный сосуд жизни, который может сжечь тиранию и идеологию, спасти Россию и мир. Пушкин тоже был своего рода прецедентом, ибо хотя Пушкин и посмеялся бы над мыслью о том, что его поэзия спасает Россию и мир, или что-то еще, Блок не ошибся, говоря, что Пушкин был настоящим вдохновителем русской жизни, что его «одно светлое имя» было противопоставлено всей мрачной перекличке тиранов и палачей.

Пастернак-Живаго стремился быть таким же, и, конечно, есть что-то подозрительное в жизни, поклоняющейся жизни, превозносящей себя как себя против мира и дьявола и сталинских тараканьих усов. Шиллера бы озадачило представление о наивном, пытающемся казаться рефлексивным, о юродивом, провозглашающем саму жизнь новым «измом» под давлением бесчеловечных политических идеалов 20-го века. С этой точки зрения концепция жизни как своего рода героизма могла бы стать такой же устаревшей с точки зрения искусства, как титаническая деятельность этих двух ужасных героев века, как их видел бы Карлейль и как видел их Хайдеггер. – Гитлер и Сталин?

Шиллера бы озадачило представление о наивном, пытающемся казаться рефлексивным, о юродивом, провозглашающем саму жизнь новым «измом» под давлением бесчеловечных политических идеалов 20-го века. С этой точки зрения концепция жизни как своего рода героизма могла бы стать такой же устаревшей с точки зрения искусства, как титаническая деятельность этих двух ужасных героев века, как их видел бы Карлейль и как видел их Хайдеггер. – Гитлер и Сталин?

Как и любой другой русский интеллигентный своего времени, молодой Пастернак видел в советском человеке логический продукт жизненной силы — «понятие советскости есть самая элементарная и очевидная из истин, обитающая как в невинных, так и в виновных». В каком-то смысле он никогда не менял своего мнения, хотя в результате гонений и стал видеть себя единственным в шаге, единственным истинным наследником революции. В конце своей жизни в «Новогоднем послании» своим западным читателям он сказал, что мы должны благодарить Россию и революцию за новое понимание жизни. «Как бы ни была велика разница между нами, наша революция задала тон и вам: она наполнила нынешний век смыслом и содержанием… Это вы должны благодарить нас за этого нового человека, который присутствует даже в вашем древнем обществе, нас надо благодарить за то, что он живее, тоньше и одарённее, чем его напыщенные предки, ибо это дитя нового века родилось в родильном доме под названием Россия». справедливость в этом, и Пастернак наверняка признал бы истину в сухом замечании Томаса Манна о том, что «в наше время судьба человека представляет свое значение в политическом плане» 9.0007

«Как бы ни была велика разница между нами, наша революция задала тон и вам: она наполнила нынешний век смыслом и содержанием… Это вы должны благодарить нас за этого нового человека, который присутствует даже в вашем древнем обществе, нас надо благодарить за то, что он живее, тоньше и одарённее, чем его напыщенные предки, ибо это дитя нового века родилось в родильном доме под названием Россия». справедливость в этом, и Пастернак наверняка признал бы истину в сухом замечании Томаса Манна о том, что «в наше время судьба человека представляет свое значение в политическом плане» 9.0007

Живай жизнь , «живая жизнь» Достоевского, должным образом становится политическим понятием. Но идеология жизни, как ее по необходимости и почти невольно развивал Пастернак, фатально заражена пошлостью. (Сам он возненавидел название, которое дал своему первому сборнику стихов, Двойник в облаках , и название его третьего сборника, Моя сестра, жизнь , цитата из одного из них, во всяком случае, хуже. ) После этого я с облегчением узнал из живой и восхитительной биографии Питера Леви, что доктор Живаго (Доктор Живой) был именем, которое Пастернак видел на крышке московского люка, а Диккенс утверждал, что заметил Копперфилда и Чезлвит на вывесках бедных лондонских магазинов. Независимо от ее статуса в войне идеологий, когда советские власти отказали Пастернаку в получении Нобелевской премии, критические мнения о реальных достоинствах книги всегда резко различались. Такой чуткий судья, как Стюарт Хэмпшир, находит гениальность любовных отношений Лары и Живаго, тогда как поэтесса Анна Ахматова, хотя и восхищалась Пастернаком как поэтом, не могла воспринимать его всерьез как глубокого мудреца и общественного деятеля, даже как любовником, и злонамеренно предположил, что эпизоды с Ларой были написаны Ольгой Ивинской, любовницей Пастернака, которая официально вдохновила их. Лара говорит, что они любили друг друга, «потому что этого желало все вокруг: земля под ними, небо над головами, облака и деревья», — что могло быть написано Ольгой, Д.

) После этого я с облегчением узнал из живой и восхитительной биографии Питера Леви, что доктор Живаго (Доктор Живой) был именем, которое Пастернак видел на крышке московского люка, а Диккенс утверждал, что заметил Копперфилда и Чезлвит на вывесках бедных лондонских магазинов. Независимо от ее статуса в войне идеологий, когда советские власти отказали Пастернаку в получении Нобелевской премии, критические мнения о реальных достоинствах книги всегда резко различались. Такой чуткий судья, как Стюарт Хэмпшир, находит гениальность любовных отношений Лары и Живаго, тогда как поэтесса Анна Ахматова, хотя и восхищалась Пастернаком как поэтом, не могла воспринимать его всерьез как глубокого мудреца и общественного деятеля, даже как любовником, и злонамеренно предположил, что эпизоды с Ларой были написаны Ольгой Ивинской, любовницей Пастернака, которая официально вдохновила их. Лара говорит, что они любили друг друга, «потому что этого желало все вокруг: земля под ними, небо над головами, облака и деревья», — что могло быть написано Ольгой, Д. Х. Лоуренсом навскидку. день, или самим Пастернаком. Он мог быть столь же увлеченным и романтичным в своем эгоизме по поводу героя, который часто неловко похож на «самого незабываемого персонажа, которого я когда-либо встречал», особенно когда его создатель спокойно заявляет, что друзья и помощники Живаго важны только потому, что им посчастливилось встретиться с ним. его и жизнь в его эпоху.

Х. Лоуренсом навскидку. день, или самим Пастернаком. Он мог быть столь же увлеченным и романтичным в своем эгоизме по поводу героя, который часто неловко похож на «самого незабываемого персонажа, которого я когда-либо встречал», особенно когда его создатель спокойно заявляет, что друзья и помощники Живаго важны только потому, что им посчастливилось встретиться с ним. его и жизнь в его эпоху.

Русский писатель Синявский был, вероятно, ближе всех к истине, когда назвал Живаго «слабым гениальным романом». Контраст, в некотором смысле, заключается между поэзией в нем — какой еще роман имеет в качестве героя поэта, который действительно мог бы написать стихотворение о свече «Зимняя ночь»? – и прозаическая эмоция, которая не соответствует иерофантической и доктринальной задаче. Но лошадь бредет, а видение времени и неудачи сострадательно и безжалостно. Гениальность Живаго рассыпается в водовороте советской жизни; Лара уходит по какому-то домашнему хозяйству и никогда не возвращается, исчезая в одном из бесчисленных лагерей. Ольга Ивинская родила сына Пастернака мертворожденным в одном из лагерей, хотя и вернулась. Книга настолько скомпрометирована ужасами времени и места, своего рода символом которых, по крайней мере на Западе, она стала, что невозможно отличить факты, стоящие за ней, от представленного в ней воображения жизни. Петр Леви и справедлив, и великодушен в заключении, что «несмотря на свои недостатки, каждый раз, когда я читаю его, он кажется мне все лучше и трагичнее». Поэзия должна быть по-своему совершенна, но роман, как видел Лоуренс, неспособен к абсолюту» и по-своему извлекает выгоду из своих ошибок и несовершенств.

Ольга Ивинская родила сына Пастернака мертворожденным в одном из лагерей, хотя и вернулась. Книга настолько скомпрометирована ужасами времени и места, своего рода символом которых, по крайней мере на Западе, она стала, что невозможно отличить факты, стоящие за ней, от представленного в ней воображения жизни. Петр Леви и справедлив, и великодушен в заключении, что «несмотря на свои недостатки, каждый раз, когда я читаю его, он кажется мне все лучше и трагичнее». Поэзия должна быть по-своему совершенна, но роман, как видел Лоуренс, неспособен к абсолюту» и по-своему извлекает выгоду из своих ошибок и несовершенств.

У Петра Леви поэтический взгляд на поэзию Пастернака, которую он удачно переводит и комментирует весело и проницательно. Он также не относится к этому предмету слишком серьезно, что является облегчением после агиографического подхода Ги де Маллака и других, достойных их новаторских исследований. Но «Литературная биография» Кристофера Барнса, первым из двух томов которой является этот солидный труд, безусловно, станет эталоном и незаменимым справочником для изучающих не только поэта, но и его возраст и литературную среду. Популярный на Западе образ Пастернака, святого русского поэта, игнорирует явную плотность родства, напряженное дело литературной жизни, которое он вел, ссорясь с сотней писателей и чиновников за места в журналах, за пайки и привилегированное жилье, интригуя против интриганов с Граб-стрит. , теперь вооруженный и отравленный государством и гораздо более опасный для жизни и репутации, чем что-либо, с чем приходилось бороться Попу или Драйдену.

Популярный на Западе образ Пастернака, святого русского поэта, игнорирует явную плотность родства, напряженное дело литературной жизни, которое он вел, ссорясь с сотней писателей и чиновников за места в журналах, за пайки и привилегированное жилье, интригуя против интриганов с Граб-стрит. , теперь вооруженный и отравленный государством и гораздо более опасный для жизни и репутации, чем что-либо, с чем приходилось бороться Попу или Драйдену.

Все это Барнс излагает с точностью и всеведением. Его подход основан на фактах, его восприятие совершенно несентиментально: но его понимание проблем и эволюции юного Пастернака как поэта, студента-музыканта, очень эмоционального и изменчивого существа необычайно тонко и всесторонне. Клан, с его разветвленными еврейскими и русскими связями, был космополитичным: отец Пастернака был талантливым плодовитым художником, а его мать была искусной концертной исполнительницей. Семья не была ортодоксальной, но поэт пошел дальше в молчаливом отказе от своей части еврейства и твердой идентификации с русскими обычаями и ритуалами. Он в какой-то степени изолировался от своей семьи — так, как не мог изолировать себя от кишащей назойливой московской литературной жизни и сплетен, хотя фигура доктора Живаго, не имеющего литературных связей и имеющего техническое и медицинское образование, , показывает, что в идеале он мог бы это сделать.

Он в какой-то степени изолировался от своей семьи — так, как не мог изолировать себя от кишащей назойливой московской литературной жизни и сплетен, хотя фигура доктора Живаго, не имеющего литературных связей и имеющего техническое и медицинское образование, , показывает, что в идеале он мог бы это сделать.

Всю свою жизнь он питал страсть к «заурядности», что тем более иронично, учитывая его нынешний статус своего рода поэтической иконы. Это помогает объяснить его чувства к Шекспиру и поразительно субъективную силу его интерпретаций Шекспира, какими бы неточными и неполными они ни были. Барнс цитирует важный отрывок из эссе, в котором утверждается, что «гениальные люди» — самые обычные из всех. «Необыкновенна только посредственность, т. е. та категория людей, которая испокон веков состояла из так называемого «интересного человека». С древних времен он избегал обыкновенных дел и паразитировал на гениальности… которую он всегда понимал как некую форму лестная исключительность . .. Посредственности особенно повезло в наши дни, когда она ухватилась за романтизм, анархизм и ницшеанство»

.. Посредственности особенно повезло в наши дни, когда она ухватилась за романтизм, анархизм и ницшеанство»

Эти навязчивые идеи помогают объяснить странность творчества Пастернака и его популярность — всем нравится идея гениальности как обычный человек — вместе с часто довольно смехотворными противоречиями. Нельзя себе представить, чтобы Мандельштама хлопотали или хлопотали над собой таким образом: а между тем Мандельштам не только такой же великий поэт, как Пастернак, но постигла участь более образцовая и страшная. Отношения между ними никогда не были хорошими: Мандельштам, казалось бы, несколько сухо и профессионально относился к позе Пастернака, а последний бурно хвалил своего сверстника и коллегу, хотя, по словам Ахматовой, на самом деле никогда его не читал. Как бы язвительны ни были поэты в отношении других поэтов и часто ненадежны, Ахматова подчеркивала, что Пастернак, по крайней мере в зрелом возрасте, никогда не читал стихов, кроме своих собственных, и это, безусловно, соответствует образу Живаго.

Но именно другой образ Пастернака, политический выживший и профессиональный литератор, был наиболее тесно связан с Мандельштамом во время ареста последнего за написание памфлета на Сталина. «Вы мне этого не говорили, и я этого не слышал», — якобы сказал Пастернак, когда Мандельштам встретил его на улице и сказал ему эпиграмму: но когда он услышал, что произошло, он напрягся всеми возможными способами. чтобы спасти своего коллегу, связавшись с такими могущественными друзьями, как Бухарин, который сам вскоре погиб в репрессиях. Вероятно, в результате этого заступничества Сталин позвонил Пастернаку, и произошел знаменитый разговор, рассказанный поэтом во множестве случаев и мучивший его до конца жизни. Диктатора, кажется, позабавила эпиграмма, которую Мандельштам в своей донкихотской манере рассказал ряду неблагонадежных знакомых, а также, кажется, искренне поинтересовался статусом ее автора: был ли он большим, важным поэтом? ? По замечанию Леви, он исследовал мир поэтов, встряхивая его сапогом, как школьник тревожит муравьиное гнездо. По-видимому, произошло следующее: Пастернак, естественно ошеломленный этим обстоятельством, отчаянно пытался высказать свое собственное мнение о поэзии и русской истории, пока его резко не прервали. Сталин хотел прямого ответа на прямой вопрос, и Пастернак так и не простил себе, что не дал его. Более ловкий и в некотором смысле более беспринципный человек ответил бы тотчас же: да, он действительно очень важен, и на том и остановился бы: но в своей Живаго-личности Пастернак был слишком обособлен, слишком «облачен», как якобы толерантно назвал его Сталин – отреагировал оперативно. Во всяком случае, как поясняет Надежда Мандельштам в Надежда против Надежды , то это, вероятно, не имело бы никакого значения, ибо другой, гораздо более зловещий интерес Сталина заключался в том, чтобы выяснить, как далеко зашла эпиграмма, и заблокировать ее источник.

По-видимому, произошло следующее: Пастернак, естественно ошеломленный этим обстоятельством, отчаянно пытался высказать свое собственное мнение о поэзии и русской истории, пока его резко не прервали. Сталин хотел прямого ответа на прямой вопрос, и Пастернак так и не простил себе, что не дал его. Более ловкий и в некотором смысле более беспринципный человек ответил бы тотчас же: да, он действительно очень важен, и на том и остановился бы: но в своей Живаго-личности Пастернак был слишком обособлен, слишком «облачен», как якобы толерантно назвал его Сталин – отреагировал оперативно. Во всяком случае, как поясняет Надежда Мандельштам в Надежда против Надежды , то это, вероятно, не имело бы никакого значения, ибо другой, гораздо более зловещий интерес Сталина заключался в том, чтобы выяснить, как далеко зашла эпиграмма, и заблокировать ее источник.

Если Пастернак был одержим ощущением себя великим, но «обыкновенным» гением, то Мандельштам, подобно Ахматовой и Цветаевой, гораздо более уверенно ощущал себя неординарным поэтом. Как и две женщины, он видел в действиях режима грубую угрозу личности и чести, естественным выражением которых была поэзия. Он знал, что это убийца, тогда как Пастернак, особенно в зрелые годы, пытался отождествить себя с этим как с великим улучшением жизни и сделать так, чтобы его произведения воплощали его, как Шекспир воплощал существо своего века. Роман в стихе Спекторский , и его квазиэпические стихи Лейтенант Шмидт и 1905 обладают многими хорошими качествами его переводов: т. , с профессиональным мастерством и бравурностью заполнял полотна, отождествляя себя с большими революционными темами и событиями, городской перспективой и общественным волнением. Эти длинные поэмы мало известны на Западе, и очень полезно иметь версию 9 Ричарда Чаппелла.0003 1905 в издании в мягкой обложке, с переводом в схожих ритмах напротив русского. Не менее ценным является сделанный Майклом Харари русский и английский перевод стихов, написанных в период с 1955 по 1959 год, опубликованный в той же мягкой обложке, что и перевод Мани Харари «Очерка Пастернака в автобиографии ».

Как и две женщины, он видел в действиях режима грубую угрозу личности и чести, естественным выражением которых была поэзия. Он знал, что это убийца, тогда как Пастернак, особенно в зрелые годы, пытался отождествить себя с этим как с великим улучшением жизни и сделать так, чтобы его произведения воплощали его, как Шекспир воплощал существо своего века. Роман в стихе Спекторский , и его квазиэпические стихи Лейтенант Шмидт и 1905 обладают многими хорошими качествами его переводов: т. , с профессиональным мастерством и бравурностью заполнял полотна, отождествляя себя с большими революционными темами и событиями, городской перспективой и общественным волнением. Эти длинные поэмы мало известны на Западе, и очень полезно иметь версию 9 Ричарда Чаппелла.0003 1905 в издании в мягкой обложке, с переводом в схожих ритмах напротив русского. Не менее ценным является сделанный Майклом Харари русский и английский перевод стихов, написанных в период с 1955 по 1959 год, опубликованный в той же мягкой обложке, что и перевод Мани Харари «Очерка Пастернака в автобиографии ».

Как отмечает Крейг Рейн в остроумном и проницательном Предисловии, это Эссе претерпело значительные изменения и метаморфозы и изначально задумывалось как введение, в 1956 или около того, до полного издания стихов Пастернака. Но в ноябре 1957 года Il Dottore Zivago были опубликованы Фельтринелли в Италии, и с тех пор эссе приобрело «опасный характер». Есть у него и «мутный двойник» — мемуары «Безопасное поведение », которые поэт начал в конце двадцатых годов и разделы которых появились в советских журналах. Как замечает Рейн, между ними есть существенная разница, поскольку в «Очерке » Пастернак не только щедро демонстрирует свой прежний юношеский дар острой поэтической фразы (повторяющиеся прощания Скрябина были «похожи на запонку на воротничке, которая отказывается соскальзывать в скудную позу»). шпилька»), но приобрел столь же острое ощущение авторской нелепости, действительной или потенциальной. В детстве, пишет поэт, у него были фантазии о возвращении более приятной, девичьей и очаровательной прежней личности, «затянув пояс так туго, что я чуть не потерял сознание». Рейн проницательно отмечает разницу между Пастернаком в ранних мемуарах, «слишком увлеченным смакованием аромата собственной уникальности, своей чувствительности, своей страсти», и более поздней версией, которая гораздо лучше осознает «человеческую солидарность в глупости». , потому что мы все знаем этот элемент фантазии, затягивающий пояса, из нашего собственного детства. Руссо Confessions сочетают в себе претензию на уникальность с утверждением человеческой солидарности в том, что Рейн описывает как «очаровательно дискредитирующее». Пастернак-старший действительно называл Охранное поведение «испорченным жеманством, осаждающим грехом тех дней» и паническим чувством неполноценности. Талант Маяковского, кажется, угнетал Пастернака даже тогда, когда он был в любовно-ненавистных отношениях с юным любимцем советского истеблишмента, и ему пришлось бежать от него, так как он, возможно, позже почувствовал потребность отрезать себя от Мандельштама. .

Рейн проницательно отмечает разницу между Пастернаком в ранних мемуарах, «слишком увлеченным смакованием аромата собственной уникальности, своей чувствительности, своей страсти», и более поздней версией, которая гораздо лучше осознает «человеческую солидарность в глупости». , потому что мы все знаем этот элемент фантазии, затягивающий пояса, из нашего собственного детства. Руссо Confessions сочетают в себе претензию на уникальность с утверждением человеческой солидарности в том, что Рейн описывает как «очаровательно дискредитирующее». Пастернак-старший действительно называл Охранное поведение «испорченным жеманством, осаждающим грехом тех дней» и паническим чувством неполноценности. Талант Маяковского, кажется, угнетал Пастернака даже тогда, когда он был в любовно-ненавистных отношениях с юным любимцем советского истеблишмента, и ему пришлось бежать от него, так как он, возможно, позже почувствовал потребность отрезать себя от Мандельштама. .

Но стихи гораздо замечательнее прозы. Помимо волшебных стихотворений Живаго, которые могут звучать как невероятная помесь вдохновенного символиста девяностых и ветхозаветного пророка, великая сила Пастернака заключается в его динамично тонком слиянии слов и предметов, отмеченном много лет назад эмигрантским ученым-знатоком. Князь Мирский, вернувшийся в Россию и ставший одной из жертв Сталина. Более поздняя проза Набокова пытается создать что-то подобное, но ни проза, ни английский язык не могут сделать это естественно, хотя собственные стихи Крейга Рейна — особенно его превосходное либретто на русскую тему — иногда достигают того же эффекта. Полный «грязно-лиловых» февральских берез или «полуголой рождественской елки, готовящейся, как хозяйка усадьбы, раздуть свои колоколообразные юбки», русский язык Пастернака никогда не звучит притворно, как неизбежно делает английский, когда его толкают в изобретательные случайности значения и звукоподражания. Это потому, что она сохраняет в каждой сложности ту музыкальную запоминаемость, которая свойственна всей великой русской поэзии: ее шутовские наслаждения остаются в памяти так же прочно, как несравненно простые пушкинские.

Помимо волшебных стихотворений Живаго, которые могут звучать как невероятная помесь вдохновенного символиста девяностых и ветхозаветного пророка, великая сила Пастернака заключается в его динамично тонком слиянии слов и предметов, отмеченном много лет назад эмигрантским ученым-знатоком. Князь Мирский, вернувшийся в Россию и ставший одной из жертв Сталина. Более поздняя проза Набокова пытается создать что-то подобное, но ни проза, ни английский язык не могут сделать это естественно, хотя собственные стихи Крейга Рейна — особенно его превосходное либретто на русскую тему — иногда достигают того же эффекта. Полный «грязно-лиловых» февральских берез или «полуголой рождественской елки, готовящейся, как хозяйка усадьбы, раздуть свои колоколообразные юбки», русский язык Пастернака никогда не звучит притворно, как неизбежно делает английский, когда его толкают в изобретательные случайности значения и звукоподражания. Это потому, что она сохраняет в каждой сложности ту музыкальную запоминаемость, которая свойственна всей великой русской поэзии: ее шутовские наслаждения остаются в памяти так же прочно, как несравненно простые пушкинские.

Его пророческие стихи — стихотворение Пушкина «Пророк» звучит через Пастернака, как через Блока, — легче перевести. Но, как отмечает Рейн, признаком неподатливости его стиля является то, что он может лучше звучать на несовершенном и слегка эксцентричном английском языке, как, например, в английских версиях, подготовленных сестрой Пастернака, которые Симус Хини считает более аутентичными, чем профессиональная работа. Рейн и его жена Энн Пастернак-Слейтер сами сделали выдающиеся переводы для исследования Евгения Пастернака Трагические годы . Книга имеет то особое преимущество, что исходит непосредственно из семьи, а портрет отца Евгения Пастернака одновременно и нежен, и убедителен. Его дед, художник Леонид Пастернак, тоже был бы доволен.

Попытки Майкла Харари написать некоторые из самых сложных стихотворений достигают своего рода прорыва. Если при переводе теряется поэзия, то мы теряем еще больше, как заметил Д.Дж. Энрайт указал, если это не переведено. Но Рейн прав в том, что «краткие списки» Пастернака по звучанию и ассоциациям не могут выжить в английском языке. В чудесном стихотворении «В больнице», описывающем один из его и Живаго сердечных приступов, больной в «скорой помощи» видит смутное пятно из милиция, улица, лица – милиционеры, улицы, лица – а позже в госпитале палатам, полам, халатам – палаты, этажи, белые комбинезоны – все это по-английски звучит инертно и довольно очевидно. Сравните настоящую поэму на английском языке на ту же тему, «Скорая помощь» Ларкина, где пациент, «недостижимый, в комнате / Дороги, которые нужно отпустить», переносится мимо «запахов различных обедов», и где тихий Ужас перед бизнесом выражается в информации о том, что у автомобиля «оружие на табличке» и что «все улицы во времени посещаются»9.0007

В чудесном стихотворении «В больнице», описывающем один из его и Живаго сердечных приступов, больной в «скорой помощи» видит смутное пятно из милиция, улица, лица – милиционеры, улицы, лица – а позже в госпитале палатам, полам, халатам – палаты, этажи, белые комбинезоны – все это по-английски звучит инертно и довольно очевидно. Сравните настоящую поэму на английском языке на ту же тему, «Скорая помощь» Ларкина, где пациент, «недостижимый, в комнате / Дороги, которые нужно отпустить», переносится мимо «запахов различных обедов», и где тихий Ужас перед бизнесом выражается в информации о том, что у автомобиля «оружие на табличке» и что «все улицы во времени посещаются»9.0007

Поэтическая сфера Пастернака настолько далека, насколько это возможно, от той стороны его истории, которую следует назвать «Ридерз Дайджест», от той стороны, которая несколько лет назад использовалась в весьма интересном расследовании Ги де Маллака. Ни Питер Леви, ни Кристофер Барнс не виновны в такой эксплуатации, и мемуары сына поэта имеют свой особый и авторитетный интерес. Между тем надо признать, что личность и деятельность Пастернака, по сравнению, например, с Мандельштамом, слишком легко поддаются той агиографической рекламе, которая слишком годится для Гёте, но никак не для Шекспира. Пастернак переводил и то, и другое, и Шекспир был его идеалом, но Гёте был, так сказать, тем, чем он кончил. Этот парадокс позабавил бы его, но, вероятно, и огорчил бы его, ибо он вовсе не хотел, чтобы доктор Живаго был похож на Вильгельма Мейстера. Марина Цветаева, с которой он когда-то вел горячо напряженную переписку, основанную на обоюдном преклонении перед Рильке, была достаточно приземленной, чтобы слегка забавляться таким высоким духовным устремлением, неподходящим, как она, возможно, чувствовала, поэту, чья походка и гений были по существу лошадиными. Делая это сравнение, она добавила, что Пастернак похож на араба, а также на арабского скакуна. Это настоящий комплимент, и он подходит ему гораздо больше, чем слишком одухотворенные портретные фотографии, обязательные на суперобложках издателей.

Между тем надо признать, что личность и деятельность Пастернака, по сравнению, например, с Мандельштамом, слишком легко поддаются той агиографической рекламе, которая слишком годится для Гёте, но никак не для Шекспира. Пастернак переводил и то, и другое, и Шекспир был его идеалом, но Гёте был, так сказать, тем, чем он кончил. Этот парадокс позабавил бы его, но, вероятно, и огорчил бы его, ибо он вовсе не хотел, чтобы доктор Живаго был похож на Вильгельма Мейстера. Марина Цветаева, с которой он когда-то вел горячо напряженную переписку, основанную на обоюдном преклонении перед Рильке, была достаточно приземленной, чтобы слегка забавляться таким высоким духовным устремлением, неподходящим, как она, возможно, чувствовала, поэту, чья походка и гений были по существу лошадиными. Делая это сравнение, она добавила, что Пастернак похож на араба, а также на арабского скакуна. Это настоящий комплимент, и он подходит ему гораздо больше, чем слишком одухотворенные портретные фотографии, обязательные на суперобложках издателей. Все кони — лошади, но не наоборот.

Все кони — лошади, но не наоборот.

Стихотворение недели: Подруга, Стихотворение 1 Марины Цветаевой | Поэзия

Поэма 1

Вы счастливы? Ты никогда не говоришь мне.

Может так и лучше.

Ты целовал так много других —

, что вызывает грусть.

В тебе я вижу героинь

трагедий Шекспира.

Вас, несчастная женщина,

никто и никогда не спасал.

Вы устали повторять

знакомые слова любви!

Железное кольцо на обескровленной руке

более выразительно,

Я люблю тебя – как буря

над головой – признаюсь;

тем свирепее, что ты

жжешь и кусаешься, а больше всего

потому, что наши тайные жизни идут

самыми разными путями:

обольщение и темная судьба

твое вдохновение.

Тебе, мой орлиный демон,

Прошу прощения. В мгновение ока —

как над гробом — я понимаю,

всегда было поздно тебя спасать!

Даже когда я дрожу – может быть

Я сплю – там

остается одна очаровательная ирония:

за ты

16 октября 1914 г.

Стихотворение этой недели — первое из цикла любовных стихов, повествующих о любви между автором Мариной Цветаевой (1892–1941) и поэтессой и переводчицей Софьей Парнок (1885–1933) , с которым Цветаева познакомилась на литературном салоне в 1914 году. Цикл «Подруга» представлен в последнем издании Каркане избранных переводов Цветаевой Элейн Файнштейн «Ледяная невеста» и еще раз демонстрирует, каким совершенным и красноречивым лирическим голосом обладает русский поэт. добилась, когда ей было всего 20 лет.

Элейн Файнштейн открыла для себя поэзию Цветаевой в начале своей карьеры. Это сыграло формирующую роль в ее собственной художественной литературе и поэзии. Особое умение, которое она привносит в свои переводы, сделанные в сотрудничестве с русскоязычными, в том числе с Анжелой Ливингстон и Татьяной Ретивовой, заключается в передаче энергии Цветаевой через синтаксис, а не через метр и полную рифму. В Поэме 1 она, как всегда, придерживается основного цветаевского строфического рисунка — четверостишия, но вводит отступ во вторую и четвертую строки каждой строфы.

Цветаева почти неохотно поет хвалебную песню в этом стихотворении о недавно открытой лесбийской любви. Тон сардонический, она диагностирует причину несчастья своей подруги — «Ты слишком много целовалась с другими…» Намек на «темную судьбу» уже во второй строфе, где образ Цветаевой видит шекспировских трагических героинь, воплощенных в ее возлюбленном. . Образ третьей строфы — «железное кольцо на обескровленной руке» — может даже навести на мысль о леди Макбет как о одной из таких героинь. Ясно, что персона Цветаевой совершает свой собственный акт героинизма, преодолевая любое желание «слов любви» от того, кто соответствует романтическому идеалу однополой моногамии.

Цветаева предвидит и принимает свой отказ: причина, по которой она может сказать «я люблю тебя», заключается в том, как она заявляет, «потому что ты горишь / и кусаешь» и «потому что наши тайные жизни идут / очень разными путями». Файнштейн преуменьшает часть взволнованной риторики оригинала: она создает личность, которая воодушевлена, но также интеллектуально вооружена. В то же время она ускоряет синтаксический поток между третьей и пятой строфами, удаляя восклицательный знак в оригинале, который следует за словом, означающим «выразительный», и заменяя запятую. Здесь присутствует нарративная импульсивность, напоминающая народную сказку, усиленная, быть может, образом адресата в образе «орлиного демона» и появлением говорящего «в мгновение ока» над ее гробом, слишком поздно, как уже предсказывалось, чтобы спасти ее (интересно, как могло бы выглядеть это спасение). Младшая из двух женщин, Цветаева, утверждает как свой авторитет поэта-пророка, так и явно опасный сексуальный опыт своей подруги.

Файнштейн преуменьшает часть взволнованной риторики оригинала: она создает личность, которая воодушевлена, но также интеллектуально вооружена. В то же время она ускоряет синтаксический поток между третьей и пятой строфами, удаляя восклицательный знак в оригинале, который следует за словом, означающим «выразительный», и заменяя запятую. Здесь присутствует нарративная импульсивность, напоминающая народную сказку, усиленная, быть может, образом адресата в образе «орлиного демона» и появлением говорящего «в мгновение ока» над ее гробом, слишком поздно, как уже предсказывалось, чтобы спасти ее (интересно, как могло бы выглядеть это спасение). Младшая из двух женщин, Цветаева, утверждает как свой авторитет поэта-пророка, так и явно опасный сексуальный опыт своей подруги.

Яростная, хотя и юмористическая попытка восстановить баланс сил принимает восхитительный оборот в последней строфе, когда тройная рифма внезапно освещает удивительный факт, что « ты » в стихотворении не является « он ».