Эпистолярный роман без счастливого конца

Отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это одна из самых трагичных страниц русской поэзии. А переписка двух великих поэтов – это намного больше, чем письма двух увлеченных друг другом людей. В юности их судьбы шли как будто параллельно, и во время редких пересечений не трогали молодых поэтов.

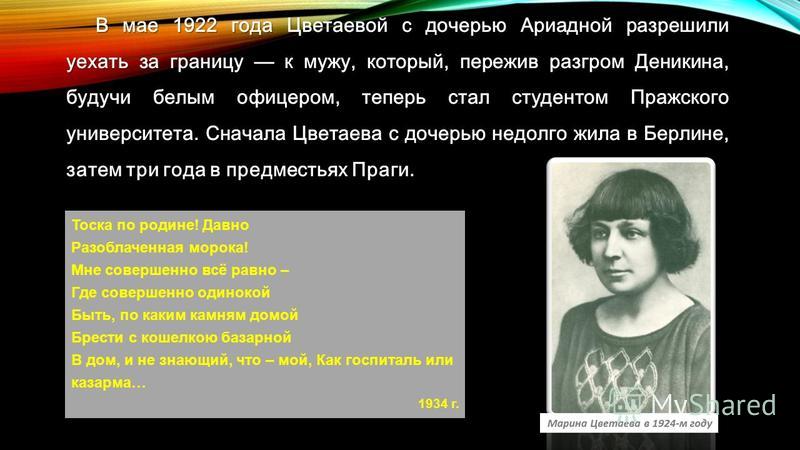

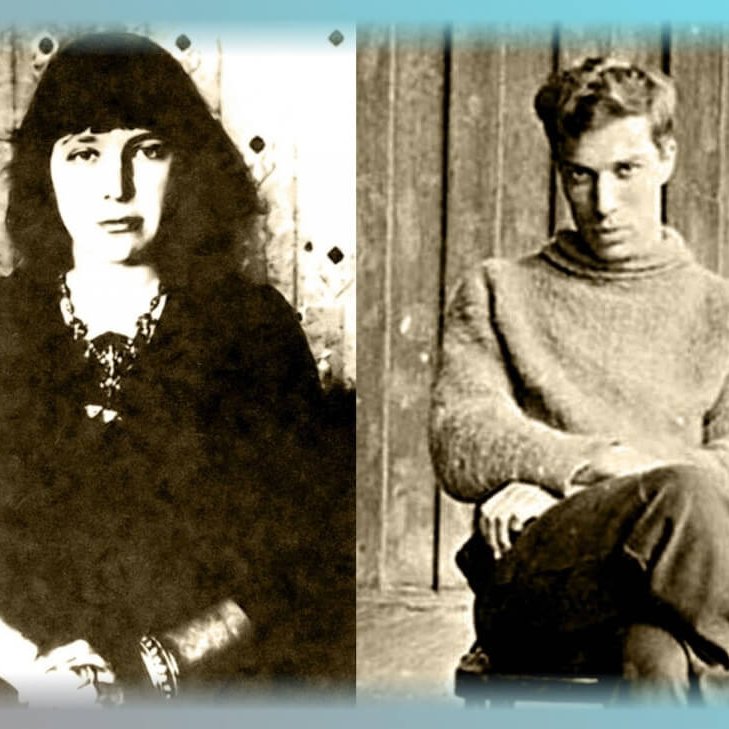

Марина Цветаева./ Фото: libkam.ru

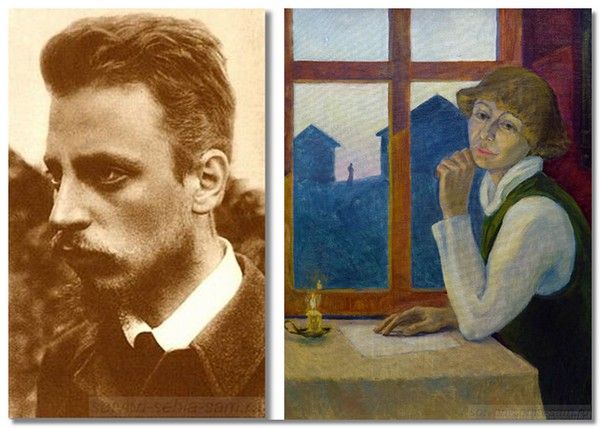

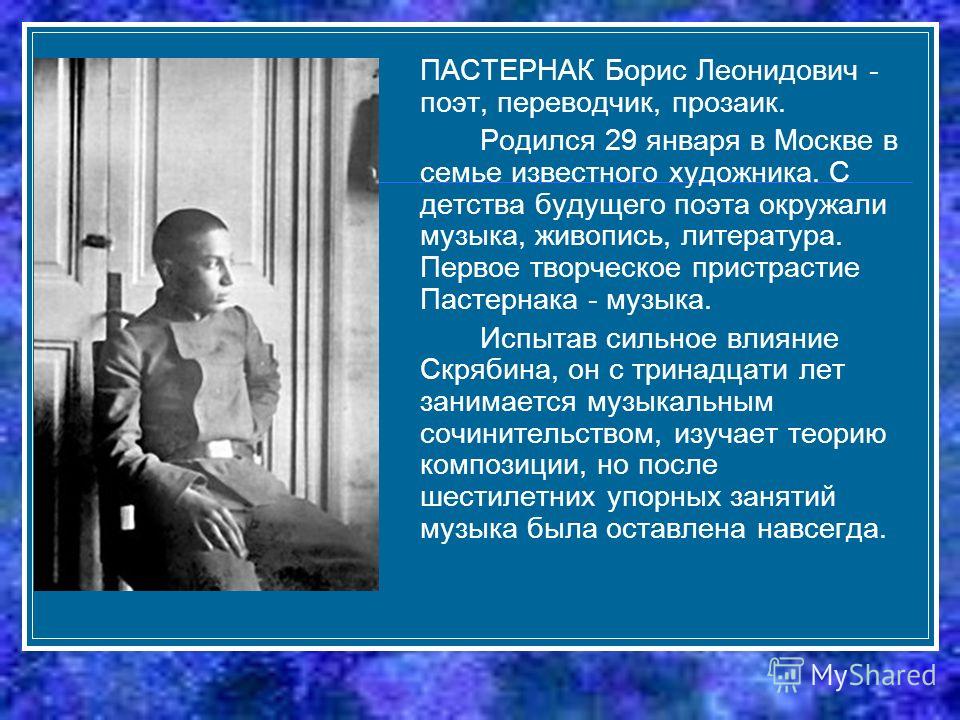

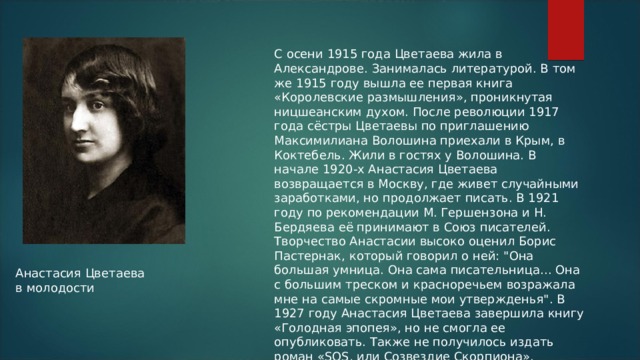

У них было много общего. И Марина, и Борис были москвичами и почти одногодками. Их отцы были профессорами, а матери – талантливыми пианистками, причем, обе – ученицами Антона Рубинштейна. И Цветаева, и Пастернак вспоминаЛИ первые случайные встречи как нечто мимолетное и не значительное. Первый шаг к общению сделал Пастернак в 1922 году, который, прочитав «Версты» Цветаевой, пришел в восторг.

Он написал ей об этом в Прагу, где она в тот момент жила с мужем, Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора.

Борис Пастернак./ Фото: rus-poetry.ru

И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь семью; мальчик был назван Георгием по желанию Сергея Эфрона, мужа Марины. Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья».

Из письма Цветаевой Б. Пастернаку.

Уязвленная Марина тогда говорила одной из своих приятельниц, что, если бы им с Пастернаком удалось встретиться, то у Зинаиды Николаевны не было бы шансов. Но, скорее всего, это была лишь ее иллюзия. Борис Леонидович очень ценил комфорт, и новая супруга была не только очень красивой, но и домовитой, она окружила мужа заботой, делала все для того, чтобы ничто не мешало ему творить. Своим огромным успехом в те годы Борис во многом обязан жене.

Марина Цветаева с дочерью Ариадной./ Фото: myshared.ru

Марина же, как многие талантливые люди, была неприспособленной к быту, она маялась от неустройства и никак не могла выкарабкаться из бедности, которая преследовала ее все годы нахождения в иммиграции. В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах.

«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой»

Из письма Б. Пастернака Цветаевой.

Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении». Пестернак же в это время жил в достатке и даже богатстве, он был обласкан властью и купался во всеобщем почитании и обожании. В его жизни уже не было места для Марины, он был страстно увлечен новой супругой и семьей, и при этом, не забывал поддерживать оставленную первую жену и их сына. И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.

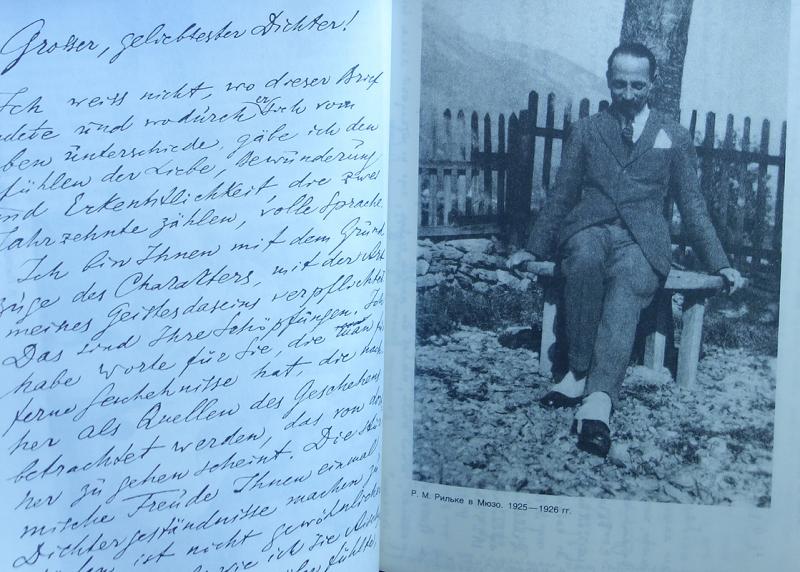

Письма, письма, письма. ../ Фото: literature-archive.ru

../ Фото: literature-archive.ru

В июне 1935 года в Париже, на Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на который Пастернак прибыл как член советской делегации литераторов. Зал рукоплескал ему стоя, а Цветаева скромно присутствовала там как рядовой зритель. Однако, эта встреча стала, по словам Марины, «невстречей». Когда два этих талантливейших человека оказались рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не о чем. Несвоевременность всегда драматична. Эта встреча Цветаевой и Пастернака была именно несвоевременной – состоявшейся не в свое время, и, по сути, никому из них уже не нужной.

«… В течении нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости всё , что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного одухотворения. Я для Вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не повторялось…».

Из письма Б.Пастернака Ариадне Эфрон.

Как бы сложились их судьбы, если бы свидание случилось раньше? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года. Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких. Однако, два этих великих человека оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух – не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Плящущим шагом прошла по земле! – Неба дочь!

С полным передником роз! – Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! – Ястребиную ночь

Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари – и ответной улыбки прорез…

– Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

М. Цветаева

Источник: Культурология.РФ

Диалог поэтов: Борис Пастернак и Марина Цветаева

Эпистолярный и поэтический диалог Бориса Пастернака и Марины Цветаевой начался летом 1922 года и продолжался до конца их жизни. Их переписка, стихи, посвященные друг другу, интертекстуальные связи, свидетельствующие о том, сколь разнообразны были формы этого диалога, наконец, факты биографии, отражающие характер их взаимоотношений, не раз являлись предметом изучения в работах литературоведов и критиков (см.: [ Век… 12]). Человеческие и творческие связи двух поэтов чаще всего исследуются, так сказать, с позиции Марины Цветаевой, что вполне закономерно. По словам В. Швейцер,

в жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие <…> Можно с уверенностью сказать <…> что для нее они были значительнее, чем для Пастернака <…> Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман? Все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое [Швейцер: 359-360].

Исследователи часто цитируют слова Цветаевой из «Послесловия» к ее докладу «Поэт и время», свидетельствующие о внутреннем родстве поэтов: «Пастернак и я, не сговариваясь, думаем над одним и говорим одно» (см., в частности: [Швейцер: 366]). Затем это ощущение полной слитности, восприятия каждым из них другого как своего двойника постепенно исчезло.

Биографы не раз обращались к тем периодам, когда отношения двух поэтов были близки к разрыву, — и, конечно, прежде всего к их знаменитой встрече-«невстрече» в Париже на Международном конгрессе писателей в защиту культуры в июне 1935-го, когда родство душ сменилось взаимным непониманием, существованием как бы в разных измерениях.

Е. Толкачева в статье «Мотив встречи в письмах М. Цветаевой» объясняет произошедшее охлаждение следующим образом: «В 1935 году они увиделись в Париже. Тогда Цветаева узнала, что Пастернак «заигрывает» с властью и пишет на требуемые временем темы. В ее глазах он мгновенно уронил звание Поэта» [Толкачева].

В биографии Бориса Пастернака, написанной его сыном и основанной на обширных архивных материалах, этот же эпизод со ссылкой на слова Цветаевой из письма Анне Тесковой представлен иначе: «В его словах о болезни и желании «удерживаться от истерии и неврастении» она увидела предательство Лирики с большой буквы» [Пастернак: 503] — следовательно, ни о каком «заигрывании» с властью речи не идет. Напротив, Е. Пастернак приводит воспоминания и высказывания Андре Мальро, Исайи Берлина, И. Эренбурга, Н. Тихонова, жены И. Бабеля А. Пирожковой о том, что «выступление Пастернака на конгрессе было направлено против самой идеи защиты культуры на дискуссиях и собраниях» [Пастернак: 503], то есть пафос этого выступления скорее свидетельствует о еретичности его позиции по отношению к власти.

В. Швейцер, давая оценку истинных причин того, почему столь долгожданная встреча двух поэтов в Париже в итоге была прервана отъездом Цветаевой в Фавьер, откуда она писала о своем разочаровании в Пастернаке, отмечает неспособность Цветаевой понять всего ужаса положения ее друга-поэта в Советском Союзе, его депрессию, «владевший им страх, ощущение ложности своего положения на конгрессе, куда его привезли силком…» [Швейцер: 372].

Цель данной статьи — на примере двух стихотворных посланий Бориса Пастернака Марине Цветаевой (одном — прижизненном — 1929 года, другом — написанном после ее смерти, в 1943-м), а также стихов Цветаевой, в которых прослеживается связь с этими посланиями, показать, какие формы приобретал их диалог накануне знаменитой встречи-«невстречи» и после нее.

А. Морыганов в своей чрезвычайно интересной работе «К истории взаимоотношений Цветаевой и Пастернака (на материале переписки 1926 года)» указывает на различия, которые проявились между ними к середине года в понимании проблемы «Поэт и Время», спроецированной «на жизненно значимый круг вопросов о взаимоотношениях с историей и современностью» [Морыганов: 160]. Исследователь видит причину уже отчетливо проявившихся разногласий в том, что Цветаева, находясь в поле влияния модернистской эстетической системы, не желала вести диалог со временем, поскольку «поэт — до всякого столетья», а Пастернак, напротив, в 1920-е годы выходит за рамки модернизма и ищет новые формы этого диалога. Для Цветаевой «само время, его течение <…> стягиваются к некоему внеположному (лежащему за пределами) смыслу», ибо именно поэтическое слово способно навести «мосты между временем и его располагающимся в Вечности смыслом» [Морыганов: 163].

Исследователь видит причину уже отчетливо проявившихся разногласий в том, что Цветаева, находясь в поле влияния модернистской эстетической системы, не желала вести диалог со временем, поскольку «поэт — до всякого столетья», а Пастернак, напротив, в 1920-е годы выходит за рамки модернизма и ищет новые формы этого диалога. Для Цветаевой «само время, его течение <…> стягиваются к некоему внеположному (лежащему за пределами) смыслу», ибо именно поэтическое слово способно навести «мосты между временем и его располагающимся в Вечности смыслом» [Морыганов: 163].

Пастернак же, по мнению Морыганова, стремится к равноправному диалогу поэта и истории, предполагающему «союз и суверенность сторон» [Морыганов: 164]. Его обращение к крупным эпическим жанрам исследователь объясняет мучительным поиском конкретных форм диалога с чуждым ему временем, поскольку свой долг художника он видел в «попытке противопоставить героической и далекой от истины официальной легенде о русской революции объемную художественную и историческую правду» [Морыганов: 166].

В целом разделяя эту точку зрения, заметим, что по мере того, как «плен времени» становился все более тягостным для каждого из поэтов, происходило и постепенное сближение их позиций. Стихотворение «Марине Цветаевой» позволяет увидеть, как это происходило.

Послание было написано в 1929 году, когда имя Цветаевой в Советском Союзе было уже под запретом, как, впрочем, и имена других эмигрантов, но Пастернак не считал нужным следовать этому запрету. На рубеже 1920-1930-х годов в его творчестве все активнее начинает звучать мотив «исторической порчи», которую наводит на людей эпоха. В стихотворении «Марине Цветаевой» отчетливо выражено стремление ей, этой порче, противостоять:

Мне все равно, чей разговор

Ловлю, плывущий ниоткуда.

Любая быль — как вешний двор,

Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон

Сужден при мне покрою платьев.

Любую быль сметут как сон,

Поэта в ней законопатив.

Клубясь на много рукавов,

Получить доступ

Марина Цветаева и Борис Пастернак – эпистолярный роман.

Спектакль «1926» – ISRAELI CULTURE

Спектакль «1926» – ISRAELI CULTUREВ середине февраля 2019 года в Израиль придет год «1926» – музыкальный мультимедийный спектакль об отношениях великих поэтов Серебряного века – Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – с Елизаветой Боярской и Анатолием Белым в главных ролях.

Входи, мой друг, входи без стука.

Для нашей дружбы нет двери.

Мои стихи к тебе послушай,

Я – вся внимание – твои.

Марина Цветаева и Борис Пастернак… У каждого из них была своя непростая жизнь, со своими запутанными взаимоотношениями с окружением, от чего они пытались убежать, погружаясь в свой личный мир. Любовь двух гениальных поэтов, Цветаевой и Пастернака, стала для них одновременно исчастьем, и мукой, длившимися более десяти лет. Современники, ровесники, поэты: Марина Цветаева и Борис Пастернак вели переписку на протяжении 13 лет. Их роман, запечатленный в письмах и документах, до сих покоряет до глубины души. «Как я люблю любить… А Вы когда-нибудь забываете, когда любите, что любите? Я – никогда». В этих строках была вся Цветаева. В любви заключался смысл ее жизни. Отношения поэтессы с мужем Сергеем Эфроном были непростыми. После долгой разлуки, в 1922 году Марина Цветаева переехала к нему в Берлин, и в этом же году случилась ее первая «встреча» с Пастернаком.

В этих строках была вся Цветаева. В любви заключался смысл ее жизни. Отношения поэтессы с мужем Сергеем Эфроном были непростыми. После долгой разлуки, в 1922 году Марина Цветаева переехала к нему в Берлин, и в этом же году случилась ее первая «встреча» с Пастернаком.

Пытаясь убежать от семейных проблем, Пастернак в Москве покупал новые книги и уходил в чтение с головой. Однажды емув руки попался сборник «Версты». В стихах Марины Цветаевой он нашел отдушину: «В неё надо было вчитаться. Когда я это сделал, я ахнул от открывшейся мне бездны чистоты и ясности». Их мимолётные встречи в послереволюционной Москве до отъезда Цветаевой в Берлин были случайны. Есть свидетельства, что Пастернак хотел всё бросить и поехать в Берлин, но обстоятельства возобладали.

«Дорогая Марина Ивановна! Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше – «Знаю, умру на заре!» – и был как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыдания…» – из письма, написанного 14 июня 1922 года. Не ответить на письмо, полное восхищения её творчеством, Цветаева не могла. Так началась их переписка. Для Цветаевой Пастернак был настолько из ее мира, что она пишет о себе самое сокровенное, не сомневаясь, что он её поймет. В его письмах она находила поддержку, в его словах – родной русский язык, а в его душе – себя. «Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю… И вот, Пастернак, я счастлива быть вашим современником». В подтверждение этим строкам, в 1924 году Марина Ивановна издает цикл стихов «Двое»:

Так началась их переписка. Для Цветаевой Пастернак был настолько из ее мира, что она пишет о себе самое сокровенное, не сомневаясь, что он её поймет. В его письмах она находила поддержку, в его словах – родной русский язык, а в его душе – себя. «Вы первый поэт, которого я — за жизнь — вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы единственный, современником которого я могу себя назвать – и радостно! – во всеуслышание! – называю… И вот, Пастернак, я счастлива быть вашим современником». В подтверждение этим строкам, в 1924 году Марина Ивановна издает цикл стихов «Двое»:

«В мире, где всяк /Сгорблен и взмылен, / Знаю – один /Мне равносилен. / В мире, где столь / Многого хощем, / Знаю — один / Мне равномощен. / В мире, где все -/Плесень и плющ, /Знаю: один / Ты равносущ /Мне».

Шел 1926 год и Пастернак писал Цветаевой о своих мечтах: «А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда…».

Но их встреча постоянно переносились в силу трагических обстоятельств. В 1927 году Пастернак и Цветаева должна были вместе поехать к Райнеру Марие Рильке – поэту, который олицетворял для них Поэзию, но Рильке умер в последние дни 1926 года.

«Вся жизнь делится на три периода: предчувствие любви, действие любви и воспоминания о любви» – писала Марина Цветаева, но чем дальше заходило общение Пастернака и Цветаевой, тем более они идеализировали друг друга. Их письма создавали безупречные образы. Марина Ивановна пишет: «Пастернак — это сплошное настежь: / все двери с петли: в Жизнь», в ответ на признание от поэта: «А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть… Ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить».

Я боготворю тебя… Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить».

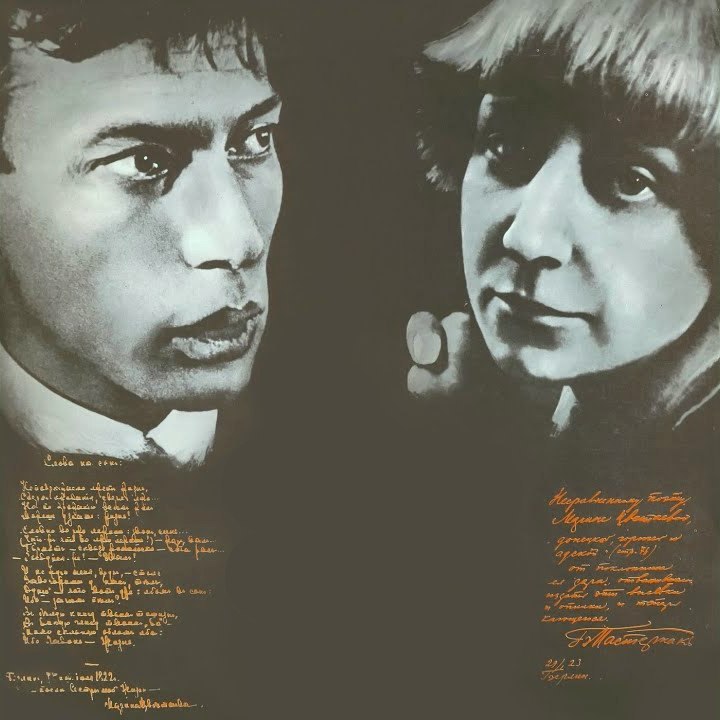

Елизавета Боярская в роли Марины Цветаевой

Но рано или поздно, их судьбы должна была решить встреча. Спустя еще несколько лет переписки, их общение сошло на нет. Ни Пастернак, ни Цветаева больше не нуждались в друг друге. «Я бы не смогла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты – этого унижения я бы не вынесла». Когда в 1935 году в Париже на антифашистском Международном конгрессе писателей в защиту культуры состоялось их долгожданное рандеву, вместо страстных объятий и признаний в любви, поэты пили чай и вяло говорили о литературе и музыке. Эта «невстреча» предопределила дальнейшие судьбы поэтов. Им не суждено было быть вместе. Марина Ивановна спрашивала мнения Пастернака – стоит ли ей возвращаться в СССР, но Борис Леонидович боялся дать совет и лишь всячески старался перевести тему разговора в иное русло. Ни он, ни она даже представить себе не могли, как сложится их судьба спустя несколько лет. Пастернака ждали бесславные годы лишений и испытаний, Цветаеву – аресты близких людей и петля в Елабуге.

Ни он, ни она даже представить себе не могли, как сложится их судьба спустя несколько лет. Пастернака ждали бесславные годы лишений и испытаний, Цветаеву – аресты близких людей и петля в Елабуге.

От их любви остались лишь сотни любовных писем. Согласно последней воле дочери Марины Цветаевой – Ариадны,часть этих писем не может быть опубликована раньше середины XXI века, но часть уже вышла в сборнике «Марина Цветаева – Борис Пастернак «Души начинают видеть» – Письма 1922-1936 годов». Название этой книге дала строчка из стихотворного цикла Марины Цветаевой, посвященного Борису Пастернаку.

Биография Марины Цветаевой – биография России того времени, и вот ее заключительный эпизод: война застала Цветаеву за переводами Федерико Гарсиа Лорки. Работа была прервана. 8 августа 1941 года Цветаева с сыном Георгием уехала на пароходе в эвакуацию; 18-го прибыла вместе с несколькими писателями в городок Елабугу на Каме. В Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Но ей не дали и такой работы: совет писательских жен счел, что она может оказаться немецким шпионом. 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь.

Прошу принять меня на работу в качестве посудомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Но ей не дали и такой работы: совет писательских жен счел, что она может оказаться немецким шпионом. 28 августа она вернулась в Елабугу с намерением перебраться в Чистополь.

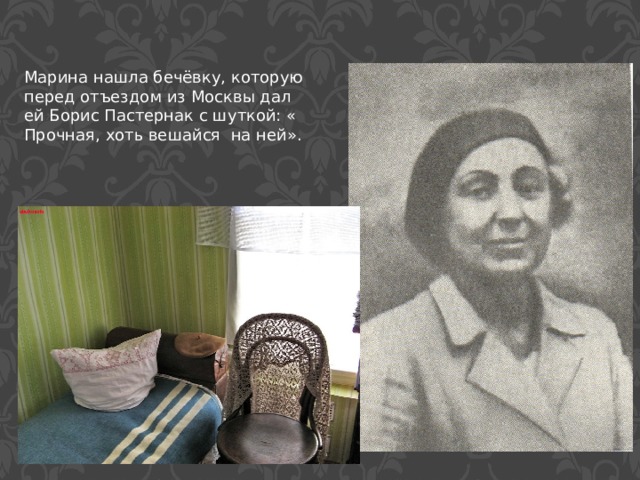

Пастернак, провожая в эвакуацию, дал ей для чемодана веревку, не подозревая, какую страшную роль этой веревке суждено сыграть. Не выдержав унижений, Цветаева 31 августа 1941 года повесилась на той самой веревке, которую дал ей Пастернак.

Елизавета Боярская и Анатолий Белый воплощают на сцене перипетии этого романа – одного из величайших платонических романов XX века. В магическом пространстве спектакля слово сочетается с драмой, новейшая технология 3D-проекций – видеомаппинг – с тембром скрипки. При этом звучание скрипки становится одним из важнейших смысловых измерений целого, голосом незримо присутствующего немецкого поэта Райнера Марии Рильке – близкого, созвучного, важного человека – и для Цветаевой, и для Пастернака. Их письма к нему – важная часть целого, углубляющая драму. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов»: ее персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта, социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.

Их письма к нему – важная часть целого, углубляющая драму. Этой же цели служит и текст поэмы «Крысолов»: ее персонажей Марина Цветаева называла символами поэзии, души и быта, социальное в этом тексте переплетается с метафизическим и с самой пронзительной лирикой.

Анатолий Белый в роли Бориса Пастернака

Партитура, подготовленная специально для спектакля Алексеем Курбатовым, российским композитором, пианистом и педагогом, включает как его собственные сочинения, так и шедевры Баха, Бартока, Изаи и других композиторов. Партию сольной скрипки исполняют поочередно известная скрипачка Марианна Васильева и Дмитрий Синьковский – скрипач, контратенор и дирижер. Автор идеи и художественный руководитель проекта – Валерий Галендеев (израильтянам уже знакома его постановка – музыкальный спектакль «Неизвестный друг» по рассказу Бунина с Ксенией Раппопорт и Полиной Осетинской), драматург и режиссер – Алла Дамскер, художник-сценограф – Глеб Фильштинский, художник по костюмам – Алина Герман.

Премьера спектакля «1926» пройдет в январе 2019 года в Санкт-Петербурге.

Действующие лица и исполнители:

Марина Цветаева – Елизавета Боярская

Борис Пастернак – Анатолий Белый

Партия скрипки – Марианна Васильева /Дмитрий Синьковский

Нетания, 13 февраля 2019, среда, 20:00, Гейхал ха-Тарбут, «Аудиториум»

Хайфа, 14 февраля 2019, четверг, 20:00, «Аудиториум»

Беэр-Шева, 15 февраля 2019, пятница, 20:00, Центр сценических искусств, большой зал

Иерусалим, 16 февраля 2019, суббота, 20:30, «Театрон Иерушалаим», зал «Реббека Краун»

Тель-Авив – Яффо, 17 февраля 2019, воскресенье, 20:00, театр Гешер, зал «Нога»

Заказ билетов: https://israelculture.kaccabravo.co.il/announce/61225

Страница продюсера в фейсбуке: https://www.facebook.com/FGKproduction/

Фотографии (© Илья Базарский) предоставлены организатором гастролей – FGK Production

Related Items:«1926», Алексей Курбатов, Алексей Морозов, Анатолий Белый, Борис Пастернак, Валерий Галендеев, гастроли, Дмитрий Синьковский, Елизавета Боярская, Марианна Васильева, Марина Цветаева

Нет повести печальнее на свете… (Марина Цветаева − Борис Пастернак: роман в письмах)

По трущобам земных широт

Рассовали нас, как сирот.

Который уж, ну который − март?!

Разбили нас − как колоду карт!

(М. Цветаева − Б. Пастернаку, 24 марта 1925 г.)

«Пастернак, я с такой силой думала о Вас, нет, не о Вас, о себе без Вас, о дорогах без Вас, ‒ ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! (Простите за такой взрыв правды, пишу, как перед смертью.)»

(Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку от 9 марта 1923 г.)

Нет, конечно, они были старше, чем Ромео и Джульетта, но история их любви – такая же страстная, такая же печальная…

А почему эта публикация вышла именно в марте, вы уже, наверное, поняли исходя из двух вышеприведённых цитат в эпиграфе!

…Мне кажется, что этот уникальный литературный поэтический 100-летний юбилей я заметил первым в России, поэтому счёл обязательным опубликовать эту статью именно к 9 марта 2022 года (см. строки из «цветаевского письма выше, в эпиграфе).

строки из «цветаевского письма выше, в эпиграфе).

Как всегда для удобства примем к сокращению их имена: «МЦ», «БП».

Именно 9 марта МЦ подписывает для БП свой сборник «Ремесло» так: «Моему заочному другу – заоблачному брату – Борису Пастернаку».

Именно в 1922 году, то есть ровно 100 лет назад, началась эта беспримерная по искренности, по жару души переписка.

ПЕРЕПИСКА ДВУХ ВЕЛИКИХ ПОЭТОВ, ДВУХ НЕПРЕВЗОЙДЕННЫХ ГЕНИЕВ РУССКОЙ ПОЭЗИИ!

Перед вами их цитатник – учебник любви и страсти, книга высокого творчества, тайного жара души и бесконечного одиночества….

ЭТОТ ЦИТАТНИК ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ − ДОПУСТИМ, ПРИЗНАВАТЬСЯ В ЛЮБВИ СЛОВАМИ ПАСТЕРНАКА ИЛИ ЦВЕТАЕВОЙ…

Речь идёт о необычной книге. По моему мнению, она – лучшая среди произведений эпистолярного жанра. Это переписка не просто между двумя людьми, а уникальный роман в письмах между двумя великими поэтами ХХ века.

Это переписка не просто между двумя людьми, а уникальный роман в письмах между двумя великими поэтами ХХ века.

Сейчас в наш технологически продвинутый век, когда большие письма своим знакомым, родным и близким окончательно уступили место коротким бездушным эсмскам, это выдающееся произведение возвышается огромным айсбергом, но только не ледяным, а поистине огнедышащим, в которое два его автора вложили весь жар своей души!

В мировой литературе вряд ли было что-то подобное этой переписке! Это сплошные обнажённые чувства, в письмах нет никаких бытоописаний, а только стихи и страсть, поэзия и любовь! Цветаева называла стихи Пастернака «световым ливнем»! Их общение сквозь время, сквозь разные страны, сквозь пространство – это не просто письма, это – ожог души. Это погружение в самые потаённые глубины чувств! Две бесконечно родственные души, но разобщенные расстояниями, вёрстами, милями…

Иногда поэтов, особенно таких великих, как они, называли безумными, не вполне нормальными. Но в ответ на это утверждение всегда приходит на ум цитата из великого русского философа Владимира Соловьёва, когда один генерал сказал ему: «Я, конечно, понимаю, что гении имеют право на сумасшествие…», на что философ ответил: «Иногда мне тоже кажется, что я – сумасшедший, но чаще, я думаю, что я-то нормальный, а все вокруг ‒ сумасшедшие…».

Но в ответ на это утверждение всегда приходит на ум цитата из великого русского философа Владимира Соловьёва, когда один генерал сказал ему: «Я, конечно, понимаю, что гении имеют право на сумасшествие…», на что философ ответил: «Иногда мне тоже кажется, что я – сумасшедший, но чаще, я думаю, что я-то нормальный, а все вокруг ‒ сумасшедшие…».

Они, несомненно, создавали такие письма, которые не напишет больше никто! И, судя по всему, такого уже не будет больше НИКОГДА!

5 мая 1926 года Пастернак пишет Цветаевой: «Если ты обложишь меня льдом … Я теперь никогда уже не смогу разлюбить тебя, потому что ты моё единственное законное небо… Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю…».

Итак, они не пишут и не напишут друг другу ни о чём земном, только касаются друг друга крыльями души!

…«Их переписка – событие поистине мирового значения» − говорил профессор Борис Аверин.

И сейчас, спустя ровно 100 лет, возникает всё время мысль, что ни Пастернак, ни Цветаева нами и сегодня до конца не поняты и не познаны, дотянуться до них – вот наша задача, дорогой мой читатель!

1. Н А Ч А Л О

Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес,

Оттого что лес − моя колыбель, и могила − лес,

Оттого что я на земле стою ‒ лишь одной ногой,

Оттого что я о тебе спою ‒ как никто другой.

Я тебя отвоюю у всех времен, у всех ночей,

У всех золотых знамен, у всех мечей,

Я ключи закину и псов прогоню с крыльца −

Оттого что в земной ночи я вернее пса.

(МЦ)

В мае 1922 года Цветаева уехала из России в Берлин к обретённому вновь после многолетней разлуки мужу − Сергею Эфрону. Начались трудные и долгие годы её пребывания вне Родины.

Начались трудные и долгие годы её пребывания вне Родины.

Вскоре Борис Пастернак прочёл её сборник «Вёрсты», изданный в 1921 году, и написал ей восторженное письмо. Это произошло в 1922 году, т.е. ровно 100 лет назад.

В это время МЦ вместе с мужем Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора, переехала в Прагу.

Цветаева, которая всегда чувствовала себя одинокой, почувствовала родственную душу и ответила. Так началось содружество и настоящая любовь двух великих людей. Длилась их переписка до 1935 года, и за все эти годы они ни разу не встретились. Хотя судьба, как будто дразня, несколько раз почти дарила им встреч, но в последний момент передумывала.

И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь в семью; мальчик был назван Георгием по желанию мужа.

Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья». (Из письма Цветаевой Б. Пастернаку.)

Это положило начало длительной переписке между двумя творческими личностями. Пастернак рассматривал эти отношения, как чисто дружеские, и даже уклонялся от личных встреч. А Цветаева, почувствовав родственную душу, решила, что наконец-то нашла свой мужской идеал. Для нее переписка превратилась в бурный любовный роман. Поэтесса посвятила Пастернаку большое количество прекрасных стихотворений, среди которых, допустим, − «Рас-стояние: версты, мили…» (1925 г.).

Общение с БП для МЦ – обретение утраченного неба, возвращение на Олимп, откуда волей случая сброшена её душа великого поэта на грешную землю. Именно БП становится её собеседником, потому что именно он, как равновеликий ей поэт способен услышать музыку её лиры, понять суть её души. МЦ пишет ему: «Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. Мой любимый вид общения − потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. А второе − переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения. Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно − простите за смелость!..» (МЦ)

Именно БП становится её собеседником, потому что именно он, как равновеликий ей поэт способен услышать музыку её лиры, понять суть её души. МЦ пишет ему: «Вы сейчас мой любимый русский поэт, и мне нисколько не стыдно сказать, что только для Вас и именно для Вас сяду в вагон и приеду. Мой любимый вид общения − потусторонний: сон. Письмо как некий вид потустороннего общения. А второе − переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения. Вы у меня в жизни не умещаетесь, очевидно − простите за смелость!..» (МЦ)

2. ВЫСОКАЯ БОЛЕЗНЬ (НАДЕЖДА НА ВСТРЕЧУ)

Но нежданно по портьере

Пробежит вторженья дрожь, −

Тишину шагами меря.

Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери

В чем-то белом, без причуд,

В чем-то, впрямь из тех материй,

Из которых хлопья шьют.

(БП)

По словам дочери МЦ – Ариадны Эфрон «все, что было создано ею (Цветаевой − М.Л.) в двадцатые годы и в начале тридцатых, в пору ее творческой зрелости и щедрости, кем бы и чем бы ни вдохновлялось это созданное, − все это, от сердца к сердцу, было направлено, нацелено на Пастернака, фокусировано на него, обращено к нему, как молитва.»

«И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» − это будет: мой вызов, Ваш приход…» (МЦ)

«Ты же – воля моя. Ты – мой вершинный брат, всё остальное в моей жизни – аршинное…» (МЦ)

Ты – мой вершинный брат, всё остальное в моей жизни – аршинное…» (МЦ)

«О, как много мужества нужно − жить! Как много − лжи! И как еще больше — правды! Борис Пастернак для меня − святыня, это вся моя надежда, тo небо за краем земли, то, чего еще не было…»

В одном из ответных писем БП обращается к ней так: «Марина, бездоннодушевный друг мой…»

И с тревожной верой, с тревожным восторгом Марина принимает предложение Пастернака, романтическое и несбыточное, встретиться в Веймаре, под сенью обожаемого обоими Гете, − в мае 1925 года. (Именно в Веймаре великий немецкий поэт прожил большую часть своей жизни − 50 лет! (М.Л.).

«…А теперь о Веймаре: Пастернак, не шутите! Я буду жить этим все два года напролет. И если за эти годы умру (− не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… − шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас − нет, не о Вас − о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, − ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! …Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг − по безумному! − начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: − буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…».

И если за эти годы умру (− не умру!), это будет моей предпоследней мыслью. Вы не шутите только. Я себя знаю. Пастернак, я сейчас возвращалась черной проселочной дорогой… − шла ощупью: грязь, ямы, темные фонарные столбы. Пастернак, я с такой силой думала о Вас − нет, не о Вас − о себе без Вас, об этих фонарях и дорогах без Вас, − ах, Пастернак, ведь ноги миллиарды верст пройдут, пока мы встретимся! …Два года роста впереди, до Веймара. (Вдруг − по безумному! − начинаю верить!) Мне хочется дать Вам одно обещание, даю его безмолвно: − буду присылать Вам стихи и все, что у меня будет в жизни…».

МЦ верит и не верит в их будущую встречу: «Вы. Как с этим жить? Дело не в том, что Вы − там, а я − здесь, дело в том, что Вы будете там, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю. А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя − лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине − боль. Эти дни до Вашего отъезда я буду очень мучиться. Пастернак, два года роста впереди, до Веймара».

Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю. А теперь просто: я живой человек, и мне очень больно. Где-то на высотах себя − лед (отрешение!), в глубине, в сердцевине − боль. Эти дни до Вашего отъезда я буду очень мучиться. Пастернак, два года роста впереди, до Веймара».

Из двух назначенных лет проходит год − огромный год «жизни, как она есть» − во всей ее растворяющейся повседневности и календарности, со всеми ее заботами, досадами, радостями, дождями, радугами, бессонницами, недоразумениями, новыми знакомствами, старыми спорами, шумящими примусами, − огромный год творчества в потоке жизни и наперекор ему − год переписки с Пастернаком, год нарастания этой титанической, поэтической страсти, страсти «поверх барьеров»…

Именно в те годы БП признается ей: «Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще − Вы − возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви − я говорил об этом. Я точно это знаю. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, − Вы».

Говоря о щемяще-малой, неуловимо электризующей прелести, об искре, о любви − я говорил об этом. Я точно это знаю. Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно, − Вы».

МЦ на это отвечала:

«Ничья хвала и ничье признанье мне не нужны, кроме Вашего. О, не бойтесь моих безмерных слов, их вина в том, что они еще слова, т.е. не могут еще быть только чувствами…»

3. МУКИ ТВОРЧЕСТВА

Крик разлук и встреч −

Ты, окно в ночи!

Может − сотни свеч,

Может − три свечи…

Нет и нет уму

Моему − покоя.

И в моем дому

Завелось такое.

Помолись, дружок,

за бессонный дом,

За окно с огнем!

(МЦ)

…Знаете ли вы, что такое муки творчества и как становится легче поэту преодолеть их, если есть на свете такой же поэт (хотя и совсем иного склада), который вдохновляет его, даёт советы, делится своим необычным мнением?! Ну, если тут ещё случается и взаимная любовь, то тогда из двух этих искр обязательно начнут загораться стихотворные шедевры. Так оно и случилось меж ними!

МЦ: «Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Вы − Пастернак, в полной чистоте сердца, мой первый поэт, т. е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю − Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу − польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником…Поднимите голову ввысь: там − Ваши читатели».

е. судьба, свершающаяся <вариант: разворачивающаяся> на моих глазах, и я так же спокойно (уверенно) говорю − Пастернак, как Байрон, как Лермонтов. Ни о ком не могу сказать сейчас: я его современник, если скажу − польщу, пощажу, солгу. И вот, Пастернак, я счастлива быть Вашим современником…Поднимите голову ввысь: там − Ваши читатели».

Цветаева! Нет − она не завидовала таланту другого, она просто радовалась за него:

«Чехия, 10 нов. февраля 1923 г.

Пастернак! Вы первый поэт, которого я − за жизнь − вижу. Вы первый поэт, в чей завтрашний день я верю, как в свой. Вы первый поэт, чьи стихи меньше него самого, хотя больше всех остальных. Пастернак, я много поэтов знала: и старых, и малых, и не один из них меня помнит. Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. − И всё. − Каторжного клейма поэта я

Это были люди, писавшие стихи: прекрасно писавшие стихи или (реже) писавшие прекрасные стихи. − И всё. − Каторжного клейма поэта я

ни на одном не видела: это жжет за версту!

Вы единственный, современником которого я могу себя назвать − и радостно! − во всеуслышание! − называю…Ваша книга − ожог. Та ливень, а эта ожог: мне было больно…

Это прорвалось как плотина. Стихи к Вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волны.

Друзей у меня нет, − здесь не любят стихов, а вне − не стихов, а того, из чего они − чтo я? Негостеприимная хозяйка, молодая женщина в старых платьях»

Как у любого поэта с БП случались творческие кризисы, когда долго не давалось то или иное стихотворение, когда просто «не писалось». И здесь МЦ вдохновляла его:

И здесь МЦ вдохновляла его:

«Вот я тебя не понимаю: бросить стихи. А потом что? С моста в Москву-реку? Да со стихами, милый друг, как с любовью: пока она тебя не бросит… Ты же у Лиры крепостной.

Мой Пастернак, я может быть вправду когда-нибудь сделаюсь большим поэтом, − благодаря Вам!»

Стихотворный «пожар», вызванный дружбой с Пастернаком, продолжался много лет, начиная с берлинского «Неподражаемо лжет жизнь…» вплоть до написанного в 1934 году стихотворения «Тоска по родине! Давно…» – в общей сложности около сорока вещей! Стихи, посвященные Пастернаку, навеянные его личностью, поэзией, перепиской с ним, представляют собой огромный монолог, в котором изредка угадываются реплики адресата. Этот монолог растекается по разным руслам, охватывает все основное в мироощущении Цветаевой

… А вот еще одно признание МЦ:

«Пастернак, если Вам вдруг станет трудно − или не нужно, − ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело… Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство.

Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело… Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство.

Вы не бойтесь. Это одно такое письмо. Я ведь не глупей стала − и не нищей, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение, Вы еще не понимаете, что Вы − одаривающий. Буду в меру. В стихах − нет. Но в стихах Вы простите. Ведь мне нужно сказать Вам безмерное: разворотить грудь! В беседе это делается путем молчаний. А у меня ведь − только перо! Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь.

В слове я отыгрываюсь, как когда-нибудь отыграюсь в том праведном и щедром мире от кривизны и скудности этого. − Вам ясно? − В жизни я безмерно дика, из рук скольжу. Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов!

Пастернак, сколько у меня к Вам вопросов!

… Перо из рук… Уже выходить из княжества слов… Сейчас лягу и буду думать о Вас. Сначала с открытыми глазами, потом с закрытыми. Из княжества слов − в княжество снов.

Пастернак, я буду думать о Вас только хорошее, настоящее, большое. − Как через сто лет! − Ни одной случайности не допущу, ни одного самовластия. Господи, все дни моей

жизни принадлежат Вам! Как все мои стихи»….

4. ТАЙНЫЙ ЖАР

О, по каким морям и городам

Тебя искать? (незримого − незрячей!)

Я проводы вверяю проводам,

И в телеграфный столб упершись − плачу.

(МЦ, 18 марта 1923 г.)

Пастернак пришёл в её жизнь дождём, «световым ливнем», в сны его души погружалась она, читая его стихи.

МЦ: «Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь. Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…

Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь всё что с другими − без слов, через воздух, то теплое облако от − к − у нас словами, безголосыми, без поправки голоса. Мало произнесено (воздух съел) − утверждено, безмолвно пробрано. Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец − всегда худой. Ведь говорят − на прощанье».

Борис, во всяком людском отношении слова только на выручку, на худой конец, и конец − всегда худой. Ведь говорят − на прощанье».

БП старался идти вровень с ней, быть достойным её дара: «Давай молчать и жить, и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственным трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что становясь долгом, возвышает человека. Он навязывает свободу, как призванье, как край, где тебя можно встретить…».

Цветаева посвящала Пастернаку стихи и мечтала назвать сына в его честь…

Пастернак связывал ее с тем миром, где оба они были небожителями. В письмах они невероятно близки, открыты – может быть, гораздо более, чем были бы при встрече…

МЦ: «Две страсти борются во мне, два страха: страх, что не поверите − и страх, что, поверив, отшатнетесь. Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…»

Встреча с Вами − весь смысл моей жизни здесь на земле…»

О встрече с БП, которая было назначено на 1 мая 1925 года, Марина думала, как о встрече высоко в небе, где они свидятся, прожив жизни.

МЦ проставила в одной рукописи такое посвящение БП: «Моему брату в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении, и в седьмом небе».

Тринадцать лет длилась эта переписка, достигнув апогеи в 1926 году. Цветаева потом напишет об этом: «Летом 26 года Борис безумно рванулся ко мне, хотел приехать − я отвела: не хотела всеобщей катастрофы».

Более ста писем… Это удивительная история Любви, Дружбы и Содружества, это – «тайный жар», это «высокая болезнь», отраженная в письмах, прозе, критических заметках.

5. СТРАСТЬ

Сними ладонь с моей груди,

Мы провода под током.

Друг к другу вновь, того гляди,

Нас бросит ненароком.

Пройдут года, ты вступишь в брак,

Забудешь неустройства.

Быть женщиной − великий шаг,

Сводить с ума − геройство.

(БП)

В их письмах есть всё: взрывы и срывы, лёд и пламень цветаевской любви к Борису Пастернаку и его ответные чувства!

МЦ: «И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми «косыми ливнями» − это будет: мой вызов, Ваш приход. .».

.».

Или прочитаем эти её строки: «Борюшка, я еще никогда никому из любимых не говорила ты − разве в шутку, от неловкости и явности внезапных пустот, − заткнуть дыру. Я вся на Вы, а с Вами, с тобою это ты неудержимо рвется, мой большой брат.

Борис, я два года, я больше двух лет тебя люблю, − ты ведь не скажешь, что это воображение. Люблю, мне это иногда кажется пустым словом, заменим: хочу, жалею, восхищаюсь и т.д., замени, т.е. не существенно. Мне всегда хочется сказать: я тебя больше, лучше, чем люблю. Ты мне насквозь родной, такой же жутко, страшно родной, как я сама, без всякого уюта, как горы. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.) Ни одна моя строка, ни одна моя тоска, ни один мой помысел не минут тебя».

БП отвечал ей в письмах полной взаимностью: «…Никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, ты мое единственное законное небо, и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю. И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т.е. допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобою, т.е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись».

Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю. И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т.е. допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отожествил с тобою, т.е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись».

А разве могут оставить нас равнодушными такие пастернаковские строки:

«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой».

И её, и его признания в любви − это не просто обычные признания, это – сама поэзия, сама – страсть:

«Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух. Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная….»

Вы сердечный мой воздух, которым день и ночь дышу я, того не зная….»

(Из письма Б. Пастернака Цветаевой)

Или насладимся другими его строками:

«Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет легче! Я боготворю тебя…»

(Пастернак – Цветаевой 14 июня 1924 г.)

Для него Марина в те годы была воплощением блоковской вечной женственности: «Я так люблю тебя, что даже небрежен и равнодушен, ты такая своя, точно была всегда моей сестрой, и первой любовью, и женой, и матерью, и всем тем, чем была для меня женщина. Ты та женщина. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою и любить этот общий воздух».

Цветаева отвечала ему всегда по-своему, но с такой же страстью, с таким же вдохновением, только в её голосе постоянно нарастают ноты тревоги, сомнения, ноты одиночества:

«О Вас, поэте, я буду говорить другим. Ни от одного слова не отрекаюсь, но Вам это тяжело, буду молчать. Но тогда останется одно: о себе к Вам (в упор), то, чего я так тщательно (из-за Вас же!) не хотела. Пастернак, если Вам вдруг станет трудно − или не нужно, — ни о чем не прошу, а этого требую: прервите. Тогда загоню вглубь, прерву, чтобы под землей тлело, − как тогда, в феврале, стихи. Сейчас 2 ч<аса> ночи. − Пастернак, Вы будете живы? Я не понимаю времени, я понимаю только Пространство. Я ведь не глупей стала − и не нищей, оттого что Вами захлебнулась. Вам не только моя оценка тяжела, но и мое отношение… Ты мне насквозь родной, такой же страшно, жутко родной, как я сама, без всякого уюта. .. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)».

.. (Это не объяснение в любви, а объяснение в судьбе.)».

Из письма МЦ своей подруге О. Черновой: «С Б.П. мне не жить, но сына от него я хочу, чтобы он в нём через меня жил. Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел её….».

МЦ обещает думать о нём и в свои последние минуты: «Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И − только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»

6. РАЗЛУКА

Рас-стояние: вёрсты, мили…

Нас рас-ставили, рас-садили,

Чтобы тихо себя вели

По двум разным концам земли.

Рас-стояние: вёрсты, дали…

Нас расклеили, распаяли,

В две руки развели, распяв,

И не знали, что это − сплав

Вдохновений и сухожилий…

Не рассо́рили − рассори́ли,

Расслоили…

Стена да ров.

Расселили нас, как орлов-

Заговорщиков: вёрсты, дали…

Не расстроили − растеряли.

По трущобам земных широт

Рассовали нас, как сирот.

Который уж, ну который − март?!

Разбили нас − как колоду карт!

(МЦ, 24 марта 1925 г. )

)

Это стихотворение Марина Цветаева посвятила Борису Пастернаку. Вдали от России она чувствовала себя чужой. И даже те, кто бежал из СССР, не были её близки ни по духу, ни по творчеству. Переписка с Борисом Пастернаком стала тем живительный источником, который питал её желание писать и жить.

Родная душа − Поэт − ни с чем не сравнимое счастье, страшно было спугнуть и потерять его. Может быть, в этом подсознательная причина предчувствия разлуки? Дорвавшись до родной души, Цветаева жаждет с ней слиться, отдать ей свою. Для нее, как всегда, отдать важнее, чем присвоить. Она делает это в стихах – проза и письма не могут вместить беспредельности и интенсивности ее чувств.

МЦ пишет в те годы: «Если я умру, не встретив с тобой такого, — моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета».

Пойми степень насущности для меня того рассвета».

Оторвавшись от России, не влившись в эмиграцию, Марина постепенно становилась как бы неким островом, отделившимся от родного материка − течением Истории и собственной судьбы. Становилась одинокой, как остров, со всеми своими неразведанными сокровищами…

Пастернак остро и болезненно ощутил эту отторгнутость Марины, неумолимую последовательность, с которой обрывались связующие её с Россией нити живых человеческих отношений.

Как человек высокоинтеллектуальный, Марина по силе своего таланта, характера, да и самой сути, перестраивала и перекраивала собеседников на свой особый, не свойственный окружающим, лад. Не каждый выдерживал такое напряжение ума.

Увы, с каждым годом пропасть, разделяющая поэтов, все больше увеличивалась. Таяли надежды на долгожданную встречу. В 1930 г. Пастернак ушёл от первой жены − художницы Евгении Лурье ради новой любовной страсти − пианистки Зинаиды Нейгауз. В его жизни всё меньше остается места для «родственной души» Марины Цветаевой…

В его жизни всё меньше остается места для «родственной души» Марины Цветаевой…

7. КРИК

Вчера еще в глаза глядел,

А нынче − все косится в сторону!

Вчера еще до птиц сидел, −

Все жаворонки нынче − вороны!

Я глупая, а ты умен,

Живой, а я остолбенелая.

О вопль женщин всех времен:

«Мой милый, что тебе я сделала?!»

И слезы ей − вода, и кровь −

Вода, − в крови, в слезах умылася!

Не мать, а мачеха − Любовь:

Не ждите ни суда, ни милости.

Увозят милых корабли,

Уводит их дорога белая…

И стон стоит вдоль всей земли:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Вчера еще − в ногах лежал!

Равнял с Китайскою державою!

Враз обе рученьки разжал, −

Жизнь выпала − копейкой ржавою!

Детоубийцей на суду

Стою − немилая, несмелая.

Я и в аду тебе скажу:

«Мой милый, что тебе я сделала?»

Спрошу я стул, спрошу кровать:

«За что, за что терплю и бедствую?»

«Отцеловал − колесовать:

Другую целовать», − ответствуют.

Жить приучил в самом огне,

Сам бросил − в степь заледенелую!

Вот что ты, милый, сделал мне!

Мой милый, что тебе − я сделала?

Все ведаю − не прекословь!

Вновь зрячая − уж не любовница!

Где отступается Любовь,

Там подступает Смерть-садовница.

Само − что дерево трясти! −

В срок яблоко спадает спелое…

− За все, за все меня прости,

Мой милый, − что тебе я сделала!

(МЦ)

8. БЕЗНАДЁЖНОСТЬ

БЕЗНАДЁЖНОСТЬ

Пересмотрите все мое добро,

Скажите − или я ослепла?

Где золото мое? Где серебро?

В моей руке − лишь горстка пепла!

И это всё, что лестью и мольбой

Я выпросила у счастливых.

И это всё, что я возьму с собой

В край целований молчаливых.

(МЦ)

…Ничто не вечно под луною…Их роман подходил к концу. Цветаева пишет Пастернаку 31 декабря 1931 г.: «Каждое наше письмо − последнее. Однo − последнее до встречи, другoе − последнее навсегда. Может быть, оттого что редко пишем, что каждый раз − все заново. Душа питается жизнью, здесь (в переписке) душа питается душой, саможорство, безвыходность… Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены… Совсем проще: я просто годы никого не целовала − кроме Мура и своих, когда уезжали. − Нужно ли тебе это знать? … Если я умру, не встретив с тобой такого, − моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета…»

Может быть, оттого что редко пишем, что каждый раз − все заново. Душа питается жизнью, здесь (в переписке) душа питается душой, саможорство, безвыходность… Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего неписанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены… Совсем проще: я просто годы никого не целовала − кроме Мура и своих, когда уезжали. − Нужно ли тебе это знать? … Если я умру, не встретив с тобой такого, − моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, ту меня, которая есть и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета…»

Да, своей кульминации их роман достиг в середине 20-х годов. 1931-1935 годы – затянувшаяся развязка. В начале 1931 г. приехавший из Москвы известный писатель Б. Пильняк рассказывал, что «Борис совершенно здоров» и разошелся с женой. О новой любви Пастернака Цветаева знала прежде, но развод и последовавшая за ним женитьба вызвали ее ревность. В феврале в письме к своей знакомой Р. Ломоносовой Марина Ивановна всерьез рассуждала: «С Борисом у нас уже восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга… Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему».

О новой любви Пастернака Цветаева знала прежде, но развод и последовавшая за ним женитьба вызвали ее ревность. В феврале в письме к своей знакомой Р. Ломоносовой Марина Ивановна всерьез рассуждала: «С Борисом у нас уже восемь лет тайный уговор: дожить друг до друга… Поймите меня правильно: я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если бы ушла – то только к нему».

И убеждала себя, как пишет А. Саакянц, в том, что «если бы Пастернак оказался за границей или она – в Москве, то никакой второй женитьбы Пастернака не было бы». Противопоставляя «быт» и «бытие» в жизни, в отношениях с людьми Марина Ивановна почему-то эти два понятия соединяла, а иногда и подменяла одно другим.

…Но годы шли, а планы, не претворенные в действие, расплывались и рассеивались, а судьба оставалась ложной и невыносимой, а дети и заботы росли, а письма, начиная с 1931 года, приходили все реже.

«Стихи устали», − говорила маленькая в ту пору дочь МЦ Ариадна Марине, когда ей не писалось. Наступило время, когда «устали» пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи:

Наступило время, когда «устали» пастернаковы письма. Почувствовав это по неуловимому сперва изменению их тональности, Марина перестала вызывать их на себя; выдерживала чрезмерно долгие «контрольные» паузы между получением их и ответом; в ответе же не усмиряла накапливавшейся горечи:

«Борис, я соскучилась по русской природе, по лопухам, по неплющевому лесу, по себе − там. Если бы можно было родиться заново … У меня сейчас чувство, что я уже нигде не живу. У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю. Борис, у меня нет ни друзей, ни денег, ни свободы, ничего, только тетрадь. И ее у меня нет. За что?..»

9. «НЕВСТРЕЧА» − ОДИНОЧЕСТВО

Одиноко брожу по земле,

Никому не желанен, не мил…

В целом мире не встретился мне,

Кто бы горе мое разделил.

Если б в слезы кровавые вновь

Мог я все свое горе излить,

Я бы выплакал всю свою кровь,

Чтоб с людьми ничего не делить.

(МЦ)

В начале 30-х годов, хотя переписка, а значит и отношения продолжаются, но прежней близости и неистовства уже нет.

В 1935 г., через десять лет после несбывшейся «встречи в Веймаре», о которой так хорошо мечталось, состоялось их «беглое и бедное свидание в Париже, за кулисами Всемирного конгресса деятелей культуры» (А. Эфрон), которое сама Цветаева назовет «невстречей». Вообще встреч с «героями» своих романов Марина Ивановна всегда опасалась и избегала (это случилось раньше, в 1923 г., и по отношению к Пастернаку: он был в Берлине, но вместе с женой, и Цветаева не смогла, а скорее всего – не захотела приехать, заранее объясняя свои опасения в письме: «Я не люблю встреч в жизни: сшибаются лбами».)

Эта «невстреча» в Париже окончательно разделяет их. Цветаева не поймет и не услышит Пастернака. Она увидела больного человека, находившегося в состоянии, близком к нервному расстройству, поэта, находящегося в тот момент в глубоком творческом и нравственном кризисе. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе», − пишет в своих воспоминаниях А. Эфрон. Никакого сочувствия, соучастия и даже попытки понять со стороны Марины Ивановны не было.

Цветаева не поймет и не услышит Пастернака. Она увидела больного человека, находившегося в состоянии, близком к нервному расстройству, поэта, находящегося в тот момент в глубоком творческом и нравственном кризисе. «Признававшая только экспрессии, никаких депрессий Марина не понимала, болезнями не считала, они ей казались просто дурными чертами характера, выпущенными на поверхность – расхлябанностью, безволием, эгоизмом, слабостями, на которые человек (мужчина!) не вправе», − пишет в своих воспоминаниях А. Эфрон. Никакого сочувствия, соучастия и даже попытки понять со стороны Марины Ивановны не было.

В 1937 г., вспоминая то время, в письме к родителям Борис Леонидович напишет: «Когда меня посылали в Париж и я был болен…причины были в воздухе, и – широчайшего порядка: меня тошнило, что из меня делали, − помните? − меня угнетала утрата принадлежности себе…».

Трагедия несвободы художника, творца, остро переживаемая Пастернаком, столкнувшимся с «нелепостями» жизни, «становящимися препятствиями» (в т. ч. культ личности Сталина и всё, что было тогда с этим связано в СССР – М.Л.), прошла мимо сознания Цветаевой. Как ни странно, она была поглощена другим: Борис Леонидович говорил о своей жене, о том, что тоскует по ней, а однажды даже попросил Марину Ивановну примерить платье, которое хотел привезти Зинаиде Николаевне в подарок. Этого Цветаева не сможет простить и забыть. Уже в Москве в 1941 г. она очень зло изобразит «Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины»… комическое выражение лица «Бориса» при этом и осанку его жены». Резкость слов Марины Ивановны неприятно поразит литературного критика Эмму Герштейн, и она сохранит этот эпизод в своих воспоминаниях.

ч. культ личности Сталина и всё, что было тогда с этим связано в СССР – М.Л.), прошла мимо сознания Цветаевой. Как ни странно, она была поглощена другим: Борис Леонидович говорил о своей жене, о том, что тоскует по ней, а однажды даже попросил Марину Ивановну примерить платье, которое хотел привезти Зинаиде Николаевне в подарок. Этого Цветаева не сможет простить и забыть. Уже в Москве в 1941 г. она очень зло изобразит «Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье «для Зины»… комическое выражение лица «Бориса» при этом и осанку его жены». Резкость слов Марины Ивановны неприятно поразит литературного критика Эмму Герштейн, и она сохранит этот эпизод в своих воспоминаниях.

И ещё после этой печальной «невстречи» она напишет ему эти горькие и яркие − яростные строки, которые приведу с некоторыми сокращениями:

Пастернаку Б.Л. конец октября 1935 г.

«Дорогой Борис! Отвечаю сразу − бросив всё (полу-вслух, как когда читаешь письмо. Иначе начну думать, а это заводит далёко). …Здесь предел моего понимания, человеческого понимания.

Иначе начну думать, а это заводит далёко). …Здесь предел моего понимания, человеческого понимания.

….Ибо вы в последнюю минуту − отводили руку и оставляли меня, давно выбывшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек.

Собой (душой) я была только в своих тетрадях и на одиноких дорогах − редких, ибо я всю жизнь − водила ребенка за руку. На «мягкость» в общении меня уже не хватало, только на общение: служение: бесполезное жертвоприношение. О вашей мягкости: Вы − ею − откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку − ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы − чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14, или еще дальше. Роберт Шуман забыл, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: всё ли у них такие чудесные голоса?

Но − теперь ваше оправдание − только такие создают такое. Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и 10 лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью − бережась для Второго Фауста − или еще чего-то, но − в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться − здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы − растратчики… Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) лечитесь самым простым − любовью… Я сама выбрала мир нечеловеков − что же мне роптать? …Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе…»

Ваш был и Гёте, не пошедший проститься с Шиллером и 10 лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью − бережась для Второго Фауста − или еще чего-то, но − в 74 года осмелившийся влюбиться и решивший жениться − здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы − растратчики… Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) лечитесь самым простым − любовью… Я сама выбрала мир нечеловеков − что же мне роптать? …Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе…»

А вот ещё из её писем той поры: «О, Борис, «Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону − за помощью! Ты не знаешь моего одиночества…»

«Думаю о Борисе Пастернаке − он счастливее меня, потому что у него есть двое-трое друзей − поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы − на час − стихи предпочел бы всему. Это − так. У меня нет друзей…»

Это − так. У меня нет друзей…»

10. РАССТАВАНИЕ

Тоска по родине! Давно

Разоблаченная морока!

Мне совершенно все равно −

Где совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой

Брести с кошелкою базарной

В дом, и не знающий, что − мой,

Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди

Лиц ощетиниваться пленным

Львом, из какой людской среды

Быть вытесненной − непременно −

Не обольщусь и языком

Родным, его призывом млечным.

Мне безразлично − на каком

Непонимаемой быть встречным!..

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,

И все − равно, и все − едино.

Но если по дороге − куст

Встает, особенно − рябина…

Итак, переписка Марины Цветаевой с Борисом Пастернаком длилась с 1922 по 1935-36 годы, достигла апогея в двадцатые годы, а потом постепенно стала сходить на нет. Из разновременно предполагавшихся встреч не состоялась ни одна, кроме той – неудачной «невстречи» в июне 1935-го, когда Борис Леонидович приехал в Париж по самую маковку погруженный в свои личные переживания и события, среди которых, как почуялось Марине, места для нее не оставалось. Его отчужденность и околдованность не ею потрясли и глубочайше ранили ее, тем более, что ее заочность с Пастернаком была единственным ее оплотом и убежищем от реальных неудач и обид последних лет эмиграции.

МЦ просто не могла на расстоянии понять, что живя в советском обществе 20-30-х годов, которое было помимо всего прочего пропитано культом личности Сталина, шпиономанией и массовыми репрессиями, Пастернак не мог обо всём ей ни открыто сказать, ни написать…

В дальнейшем, по возвращении Марины в СССР, они виделись с Борисом Леонидовичем достаточно часто, он много и усердно помогал ей и поддерживал ее, но с заоблачностью их дружбы было покончено: однажды сойдя с такой высоты, вторично подняться на нее невозможно, как невозможно дважды войти в одну и ту же реку.

…Конечно, они очень переживали окончание этого необыкновенного романа в письмах, этой незаконченной любовной повести. Оба вспоминали при этом шекспировские строки: «Нет повести печальнее на свете…».

Особенно горько было Марине. Достаточно привести еще несколько отрывком из её писем:

«Борис, никогда ничто меня не утешит в этой утрате тебя…

Борис, а нам с тобой не жить. Не потому, что ты − не потому что я (любим, жалеем, связаны), а потому что и ты, и я из жизни − как из жил! Мы только встретимся − та самая секунда взрыва, когда еще горит фитиль и еще можно остановить и не останавливаешь….

Б.П., когда мы встретимся? Встретимся ли? Дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе − заняты!..

Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своем смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И − только твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу того, кто только для меня одной знает слова, из-за, через меня их узнал, нашел. Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»

Я хочу такой силы в телесном ощущении руки. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь…»

С 1936 г. они больше не переписывались. Все последующее – только эпилог романа. Их отношения продолжаются и после возвращения Цветаевой в СССР. По сути дела, Пастернак окажется чуть ли не единственным человеком, который на протяжении двух лет будет всегда готов откликнуться, помочь, но для обоих это отношения совершенно другого уровня: того, что было в 20-ые годы, по утверждению Пастернака, «больше в жизни…никогда не повторялось»….

11. ПРОЩАНИЕ (ЕЛАБУГА)

Как будто бы железом,

Обмокнутым в сурьму,

Тебя вели нарезом

По сердцу моему.

И в нем навек засело

Смиренье этих черт,

И оттого нет дела,

Что свет жестокосерд.

И оттого двоится

Вся эта ночь в снегу,

И провести границы

Меж нас я не могу.

Но кто мы и откуда,

Когда от всех тех лет

Остались пересуды,

А нас на свете нет?

(БП)

18 июня 1939 года Марина Цветаева вернулась в СССР из эмиграции. С этого дня началась самая драматическая, хотя и короткая, часть «романа» поэтессы с родиной.

27 августа 1939 г. её дочь − Ариадну Эфрон арестовали, под пытками она дала признательные показания и была осуждена за «шпионаж» на 8 лет лагерей… 10 октября этого же года арестовали Сергея Яковлевича Эфрона. От дочери Цветаева ещё успеет получить весной 1941 года несколько писем – из лагеря в Коми АССР (Севжелдорлага), от мужа – уже никогда, ни строчки.

Начинаются бесконечные мытарства без постоянного жилья. Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться с БП − со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении».

Борис Леонидович продолжал и тогда морально и материально помогать Цветаевой.

Известно, что как-то в начале лета 1941 г. Марина Ивановна приехала в Переделкино и Зинаида Николаевна, жена БП, обошла всех соседей, чтобы собрать необходимую сумму для оплаты квартиры МЦ на Покровском бульваре.

С Пастернаком Марина Ивановна будет советоваться, нужно ли ей уезжать из Москвы после начала бомбардировок города в июле 1941 года, но к совету его не прислушается. Борис Леонидович отговаривал ее от отъезда, т.к. Москва была источником договоров и заработка, сам он не мог себе позволить отрываться от нее. Он уедет из города только в октябре, когда оставаться дольше уже не будет возможности.

А 8 августа он провожал Марину Ивановну на речном вокзале в Елабугу.

Воспоминания об этих тяжелых проводах, о «невероятном страдании» в глазах Цветаевой сохранил молодой тогда поэт В. Боков, приехавший с Пастернаком из Переделкина: «Вряд ли уезжавшие знали, что их ждет в эвакуации. Не знал тогда и Пастернак, что сам отправится в Чистополь, но Марины уже не будет в живых».

Может быть, упреки Пастернака в свой адрес после гибели Цветаевой вызваны и мыслью о том, что, если бы он был ближе к ней, отговорил от поспешного отъезда, − а ведь он и не хотел, чтобы она уезжала, − тогда этого бы не произошло. Он мучился тем, что отпустил ее, уступив, как всегда, настойчивости ее желания, а он, как никто другой, знал, что «касается духовной области – она приверженица абсолютной монархии и монархом признает исключительно себя!» Цветаева сама строила свою судьбу, сама завязывала и развязывала дружбы, поступая так, как требовалось именно ей. «Я ничего не могу изменить в движении моих стихий в движении к концу…».

«Я ничего не могу изменить в движении моих стихий в движении к концу…».

Как бы сложились их судьбы, если бы не война? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года в Елабуге…

За то, что мне прямая неизбежность −

Прощение обид,

За всю мою безудержную нежность

И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,

За правду, за игру…

− Послушайте! − Еще меня любите

За то, что я умру.

9 сентября 1941 года Б.Л Пастернак, потрясенный трагическим известием о гибели МЦ писал жене в Чистополь: «Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому… Это никогда не простится мне… по многим причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно». Строки этого письма широко известны и часто приводятся как подтверждение мучительного одиночества, покинутости всеми Цветаевой после ее возвращения в Россию. Если уж сам Пастернак, «заоблачный брат», «отошел от нее», «забыл», то чего же ждать от других! Но было ли на самом деле это отчуждение и забвение? Не писались ли эти строки Борисом Леонидовичем в минуты горя и ужаса, вызванного сообщением о смерти Цветаевой? Не преувеличены ли упреки в свой адрес?

Я не хочу верить этому… Это никогда не простится мне… по многим причинам я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно». Строки этого письма широко известны и часто приводятся как подтверждение мучительного одиночества, покинутости всеми Цветаевой после ее возвращения в Россию. Если уж сам Пастернак, «заоблачный брат», «отошел от нее», «забыл», то чего же ждать от других! Но было ли на самом деле это отчуждение и забвение? Не писались ли эти строки Борисом Леонидовичем в минуты горя и ужаса, вызванного сообщением о смерти Цветаевой? Не преувеличены ли упреки в свой адрес?

Нет, никто не имел права обвинить Пастернака в равнодушии к Цветаевой. Он сделал для нее больше, чем кто бы то ни был, то, что считал необходимым и возможным. Ему не перед кем было оправдываться. Только перед собой….

А вот что, десятилетие спустя, в октябре 1951 года, писал Пастернак дочери МЦ − Ариадне о годах своей высокой дружбы с Мариной: «…В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения. .. Больше в жизни это уже никогда не повторялось…»

.. Больше в жизни это уже никогда не повторялось…»

Вспоминая МЦ, БП писал о ней: «Она была более русской, чем мы все, не только по крови, но и по ритмам, жившим в её душе, по своему огромному и единственному по силе языку…»

Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких, пережив Цветаеву почти на 30 лет…

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Да, роману в письмах Бориса Леонидовича Пастернака и Марины Ивановны Цветаевой в этом году исполняется уже ровно СТО ЛЕТ. Не было у Марины сына от Б. Пастернака. НЕ случилось! Но остались стихи, рожденные их любовью. Не в этом ли и есть великая сила Любви?!. .

.

Единственные дни

На протяженье многих зим

Я помню дни солнцеворота,

И каждый был неповторим

И повторялся вновь без счета.

И целая их череда

Составилась мало-помалу −

Тех дней единственных, когда

Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:

Зима подходит к середине,

Дороги мокнут, с крыш течет

И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,

Друг к другу тянутся поспешней,

И на деревьях в вышине

Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень

Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,

И не кончается объятье.

Борис Пастернак

Стихи, посвященные Борису Пастернаку

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух − не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Плящущим шагом прошла по земле! − Неба дочь!

С полным передником роз! − Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! − Ястребиную ночь

Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари − и ответной улыбки прорез…

− Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

Марина Цветаева

Пройдут ещё и ещё годы и столетия, но навсегда сохранятся в нашей памяти два этих великих удивительных безмерно талантливых человека, которые оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой…

С вами был автор рубрики «Поэтический календарь» Михаил Лиознов

Пастернак. Марина Цветаева

Пастернак

Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом, когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех.

Марина Цветаева – Борису Пастернаку

В течение нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости все, что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс ее рвущегося вперед, безоглядочного одухотворения.

Борис Пастернак – Ариадне Эфрон

В жизни Цветаевой отношения с Борисом Пастернаком явились уникальными, не похожими ни на какие другие. Если с героями ее увлечений все казалось – и оказывалось – преувеличенным, то теперь, даже поднимаясь на самые гиперболические высоты, чувства оставались вровень им обоим – и Цветаевой, и Пастернаку. Свалившись летом 1922 года, как снег на голову, первым письмом Пастернака и его книгой «Сестра моя – жизнь», отношения видоизменялись: то, как море, завладевали всей жизнью до самого горизонта, то превращались в едва бьющийся, но живой родник, – но никогда не иссякли совсем, протянулись до их последних дней. Можно с уверенностью сказать, что в жизни Цветаевой это были самые значительные человеческие отношения. И с уверенностью – что для нее они были значительнее, чем для Пастернака.

Они не укладываются в обычные мерки. Была ли то страсть или дружба, творческая близость или эпистолярный роман? Все вместе, неразрывно, питая и усиливая одно другое. В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможностей. Это удивительно, ибо в плане реальном: жизненных встреч, бытовых подробностей – связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной – полетом фантазии.

В их отношениях каждый предстает в полном объеме своего человеческого облика и возможностей. Это удивительно, ибо в плане реальном: жизненных встреч, бытовых подробностей – связь Цветаевой с Пастернаком выглядит эфемерной, придуманной – полетом фантазии.